今天来吧!我们自己的文章:

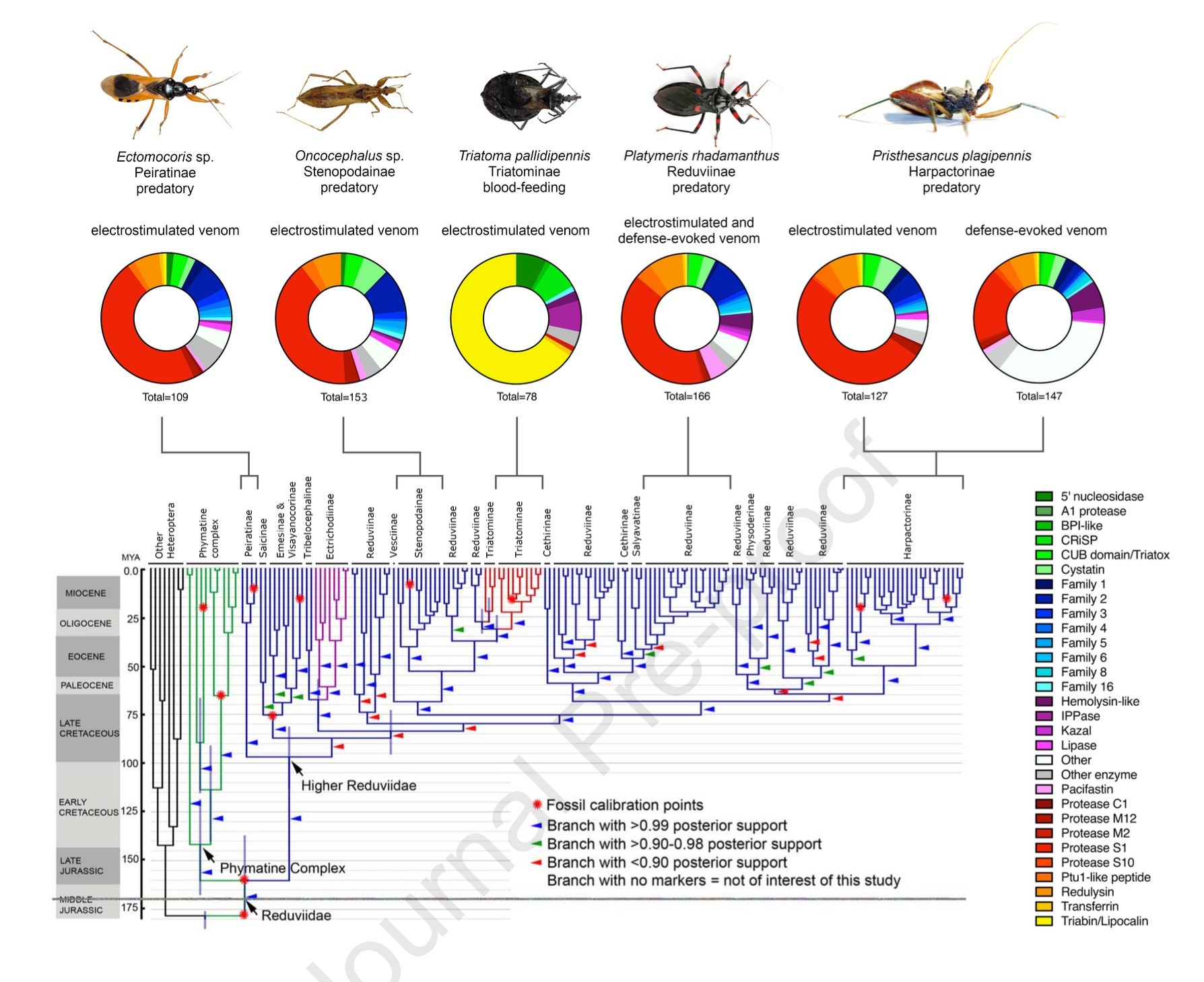

锥蝽的俗称很可爱,叫kissing bug,但他们干的事儿并不可爱,他们“亲”你是为了你的blood…既然是小吸血鬼,那么必然得先给你来上点抗凝血毒液注射,才能持续快乐吸血。在锥蝽的物种演化路径上看,祖先和食虫的猎蝽同源,于是在探究毒液的分子进化上给出了不少假设,例如分子构成的变化,以及功能性的转变。在我们一直以来针对不同猎蝽和锥蝽唾液的研究中,综合对比得到了这篇研究的核心:我们发现现存掠食性猎蝽(assassin bug)产生的毒液具有很强的抗凝血特性,主要是通过纤维蛋白原的蛋白水解作用,此外还含有抗凝血二硫化物富集的肽(双硫键多多的毒性多肽)。然而,捕食性物种产生的毒液还具有诱发疼痛和膜渗透的活性,这些活性对于以血为食的物种来说是不适应的,而以血为食的物种的毒液则缺乏这些活性。综合而言,锥蝽的捕食性祖先产生的毒液确定是具有抗凝血特性的,完全可适应以血为食的营养转换。随之,通过下调具有蛋白水解、细胞溶解和疼痛诱导活性的毒液毒素,上调具有抗凝血活性的毒素(不依赖于蛋白水解)并使其具备新功能(跟针对于“亲”的目标物种),锥蝽进一步适应了以血为食的生活方式。

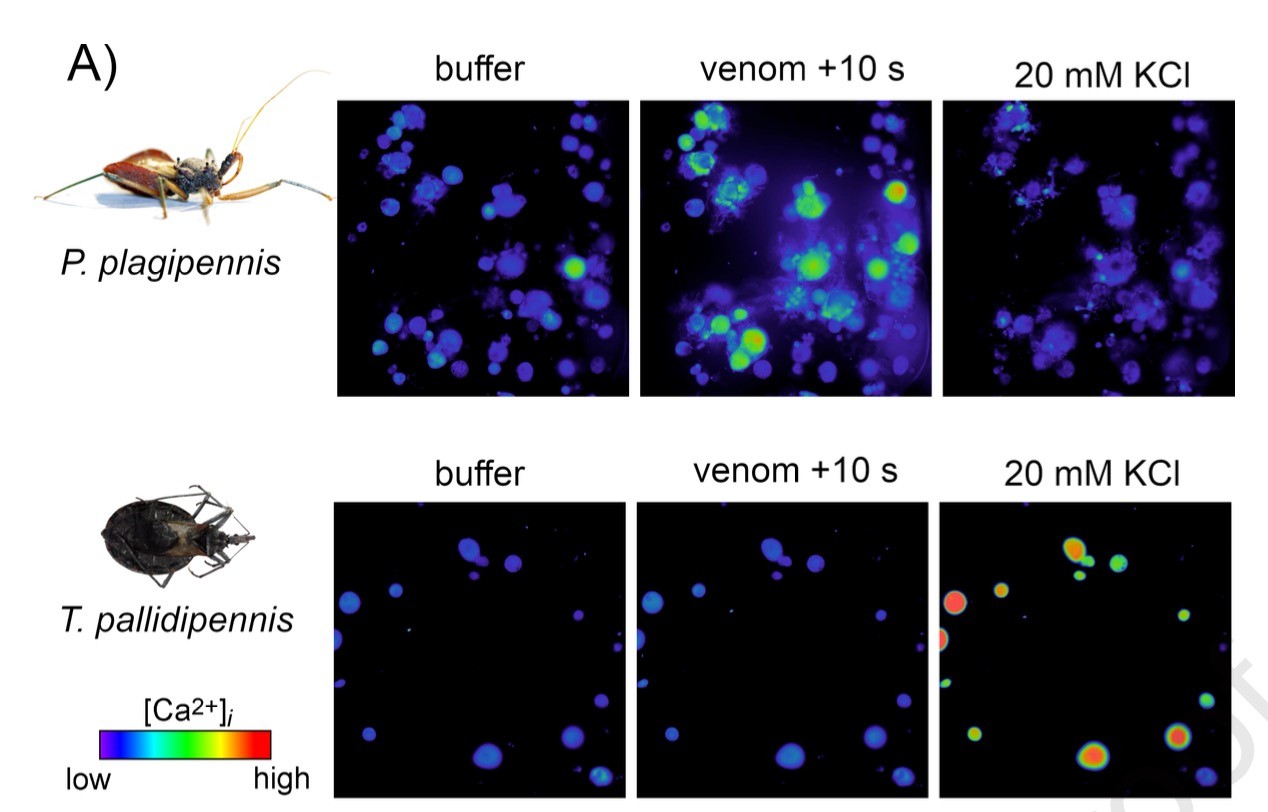

结果上讲完了,来说说方法学上的亮点,蛋白质组学结合转录物质组学一直是我们组做毒液研究的优势,也是惯用手段了;除了对比锥蝽和猎蝽的毒液构成,我们也进一步对比了毒液破坏人体血浆和纤维蛋白原凝结的能力,以及痛觉诱导和细胞溶解活性来揭示功能的差异。其中凝血毒性实验是用STA-R Max® 凝血分析仪来完成的,凝血强度通过Thromboelastograph® 5000 Haemostasis Analyser…这个我实在不知道中文怎么说了;抑制剂测试比较传统,使用一系列可抑制不同毒素类别的市售酶抑制剂来测定纤维蛋白原溶解毒液活性的抑制作用;然后针对目标毒性多肽,就是大肠杆菌重组的流程(这也是我们组特色hahaha 叉腰);测疼痛是Sam的方法,他研究蚁毒的时候就用这个方法,小鼠背根神经节细胞测定,看钙离子析出发光可好玩儿了(图二);然后到人的神经母细胞瘤实验,是FLIPR系统啦(我一直遗憾没有学到的技术)可以测毒液对于细胞溶解的活性。然后到有针对性的钠泵NaV1.7 的电生理学,也是来看疼痛的,只是针对特定钠泵。

P.S. 说一个埋藏在intro里的小彩蛋,我们一直觉得营养转化是个费解的事儿,简单来说就是第一批试图改变食性的猎蝽大概率是受挫的,毒液引发宿主不适那肯定得把人咬跑了…而且适应抗凝血也是个漫长的过程,所以我们也就只能建立假设到本身的嗜血营养转化是从祖先那时候开始就已经具备一定抗凝血能力的…虽然这个想法最初真的很难立住脚,但是从我们结果上来看,方向完全正确(我恩师就是天才hahaha)

虽然我现在主要搞临床疾病了,但是对离子泵的兴趣还是高涨的···嘿嘿嘿,准备明年回澳洲搞个更有趣的课题,感恩这个课题的idea也是恩师给我的灵感(o(╥﹏╥)o)

评论:

薹: 能被放出来 太好了,再强调一遍 我恩师Andrew就是牛