【仁】

先引用一段話:

王弼《道德经注》

天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也。仁者必造立施化,有恩有为。造立施化,则物失其真。有恩有为,则物不具存。物不具存,则不足以备载。天地不为兽生刍,而兽食刍;不为人生狗,而人食狗。无为于万物而万物各适其所用,则莫不赡矣。若慧由己树,未足任也。

如何去理解這章,是一個分水嶺,先不論對錯,古人今人至少有十幾種解釋。就算王弼説的,也衹是其中一種,他所理解的,並不是我的理解。

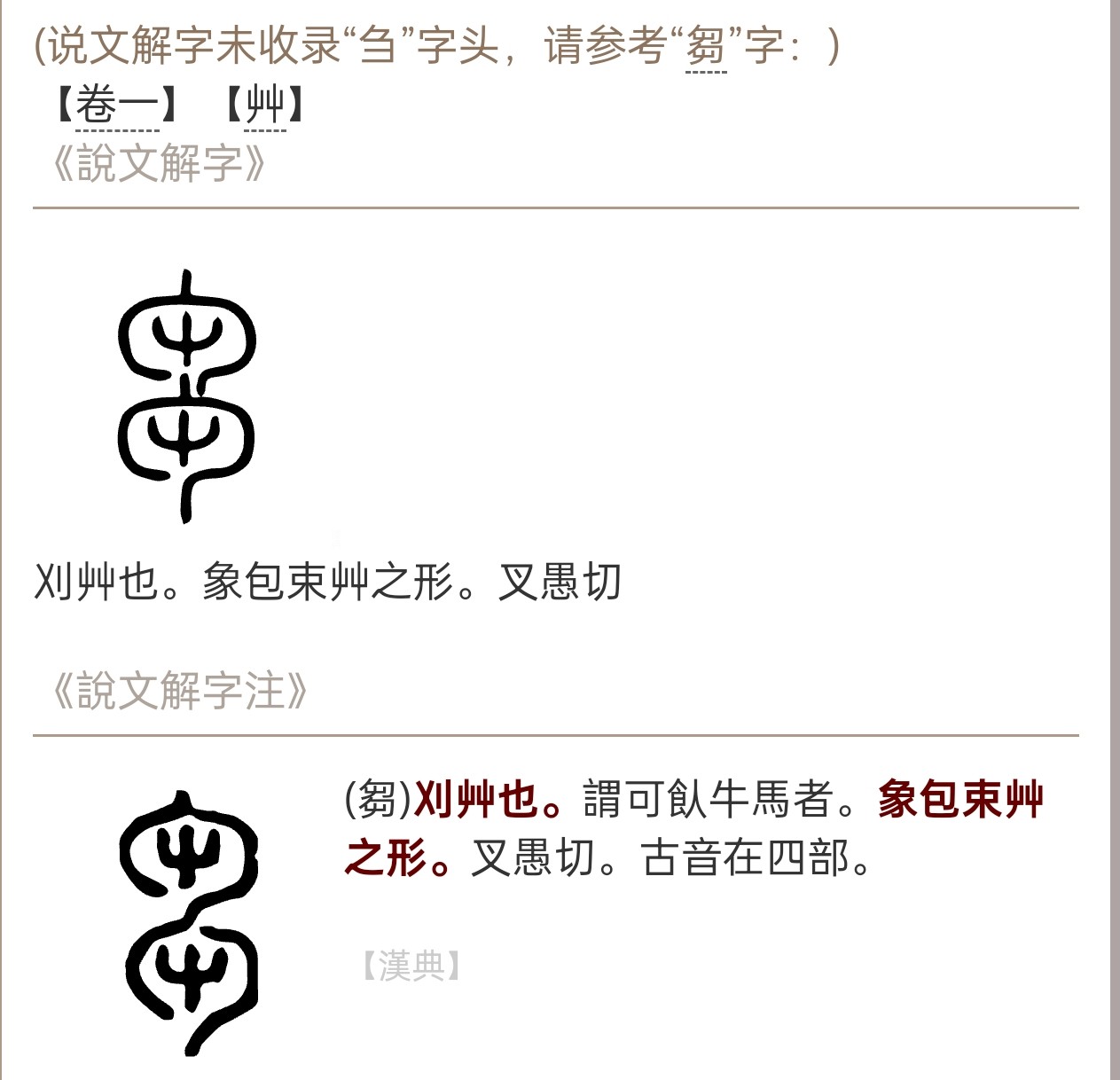

如果現代的印刷體沒有錯,[芻狗]就應該是草紮的狗,而不是初生的狗,這很重要。在《左傳》里提到六畜五牲三犧,豬牛羊鷄都是用的是實物,唯獨狗用的是草紮,為什麼呢?

這個問題目前沒有標準答案,也不去隨便猜想,大概能推測出一點,狗比豬牛羊雞更加有實用價值,狗可以打獵,看家,所以它比其他家畜更珍貴,就連祭祀的時候,都捨不得用真的,於是就有了草紮。

理解到這層,再去反推“不仁”,[仁]从人的視角去看待事物,符合人的角度才叫“仁”,不符合就叫“不仁”,本來這個詞是中性的,沒有褒貶的意義,它衹是描述一個對事實的理解,僅此而已。

重新从[不仁]的角度去看待事情,就會从原來人的世界里超然出來,大風下雨都是“不仁”,但祂也沒有什麼不好。

芻狗,就是草紮的狗,唯一的作用是用於祭祀,用完了,就回到了稻草的實質,或許扔掉,或許燒掉。而真實的狗是有生命的,很珍貴,不能用好壞去定義,守其中,用其利,這樣就昇華了。

评论: