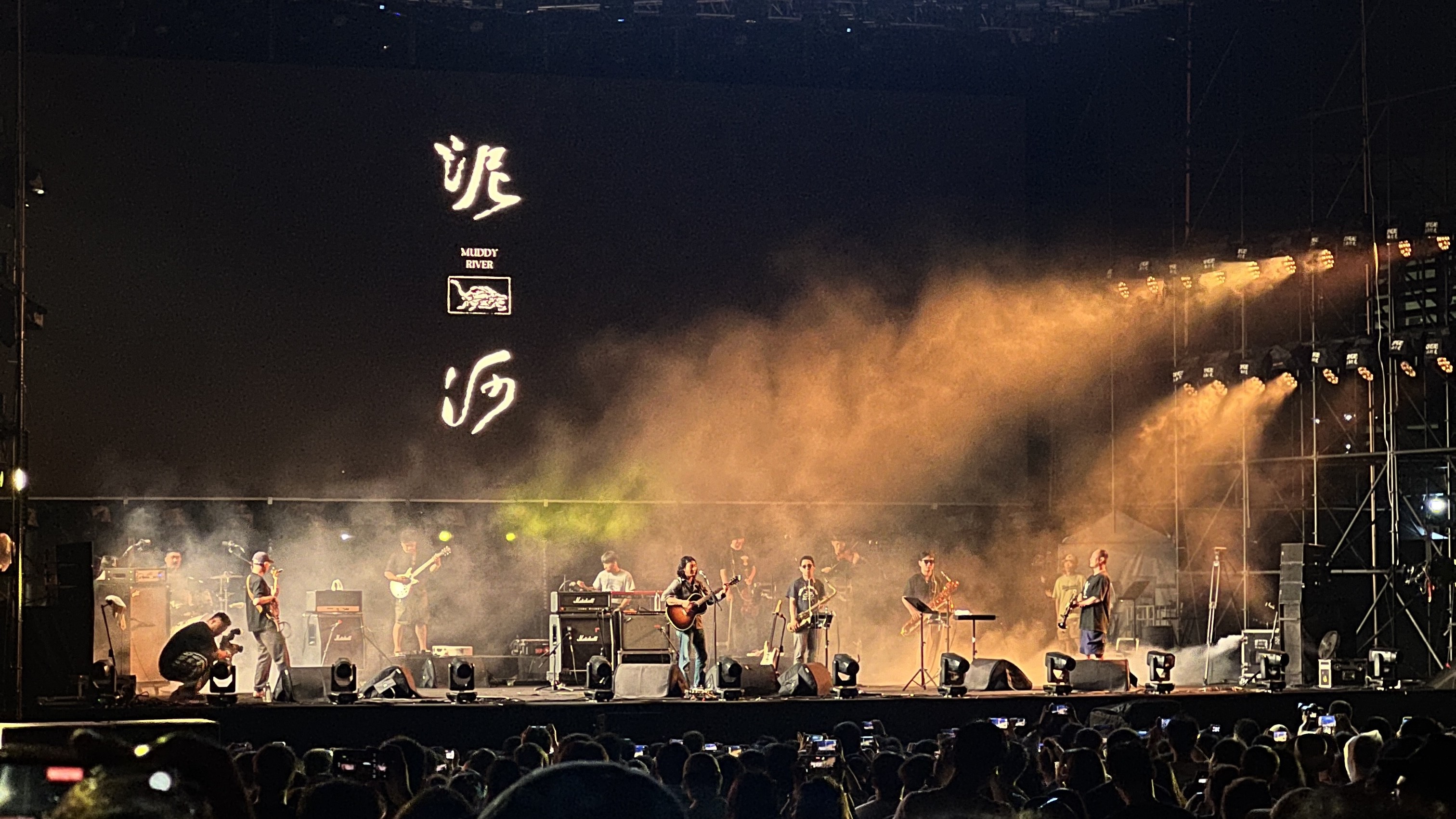

直到最后一场史立的小号居然以一种同样沉闷的方式同这山雨落下,我彻底确信了是这些拉胯的音响设备毁了一整场的音乐节。 虽然从第一场JAM的高音消失和频繁调整耳返开始我就在怀疑,甚至杜冰儿在南三环东路的高音卡住我还在怀疑是天气原因让歌手们状态不佳。 后来阿希在小红书上刷到了这场音乐节的所谓“分享”和“避雷”,我也去看了看,然而直到今天我也没看到多少真正吐槽这么明显且致命的问题。 而散场时走过长长的入场通道中通宵夜排的追星少女们,大概可以回答我的疑问——我清晰地记得当我看着她们年轻的面庞,努力地辨认出那些在爱豆应援旗子被密密麻麻写上的大概是她们的粉丝群里的所有ID。 隔着车窗,也能在她们相互之间的嬉笑交谈中感受到她们的热情,我可以想象这种热情,那是一种身处一种共同“信仰”下的精神乐园,但这种热情是我自始至终在警惕的,这种精神乐园的群体舒适区是应当被警惕的。 我想我一直是个忠实的篮球迷,这一点所有关心我的朋友都是知晓的。但即便是我对于我最喜欢的那些个球星,我也没有主动参加过任何集体性质的活动。包括但不限于一些球星见面会,集体观赛会,甚至是一些球迷群。我最多也就是和自己身边同样也看球的朋友偶尔聊聊篮球,仅此而已。似乎在我很早的时候,就认为偶像的力量在于改变自己,而不是迷失自己去追求一个虚幻的泡影。 我在很久之前就意识到对人来说,归属感是一种必需品。追星群就是一个归属感的温床,但她们仅仅也只是一个缩影。我也太清楚比起这些夜排的女生,那些极端球迷甚至有过之而无不及。 我曾经也加入过一些球迷群,影迷群,歌迷群。但我好像是从来无法在一个大群体里保持存在感的,因为这对我来说似乎是一种消耗而非一种满足。归属感对我来说,确实也是必须,但是我从不依赖它来保持对自己的确认感。 我喜欢一个球星,我就是喜欢看他打球而已。我喜欢一个导演,我就是喜欢他的电影风格而已。我喜欢一个歌手、乐队。我就是喜欢他的作品而已。 我常会提醒自己这一点。当我有时也像其他人一样产生一种爱屋及乌的情感惯性时,我会及时提醒自己的,重新审视自己的初心。 大学时有一年,麦迪中国行来到上海。母亲知道我喜欢麦迪,还问我要不要回来看。我思考了一下,似乎也没什么必要。或许以后有机会我会去看一场欧文的比赛,看他真正在篮球场的艺术表演。其他的都没什么是重要的,哪怕是球鞋,也得是好看好穿好的价格我才会考虑入手,现在安踏的欧文一代,嘴上喊着出必买,实际内心里早就想好了原价以上免谈。 今天我和我的朋友们只想享受音乐带来的艺术乐趣,享受一场美妙的表演,我们会为预期的艺术效果被破坏而愤怒。当艺术和其他文化的美沦为了一种从人性弱点攫取利益的手段,则是更令人忧愤的。 下山的路上,我们在车里,她们席地而坐。

评论: