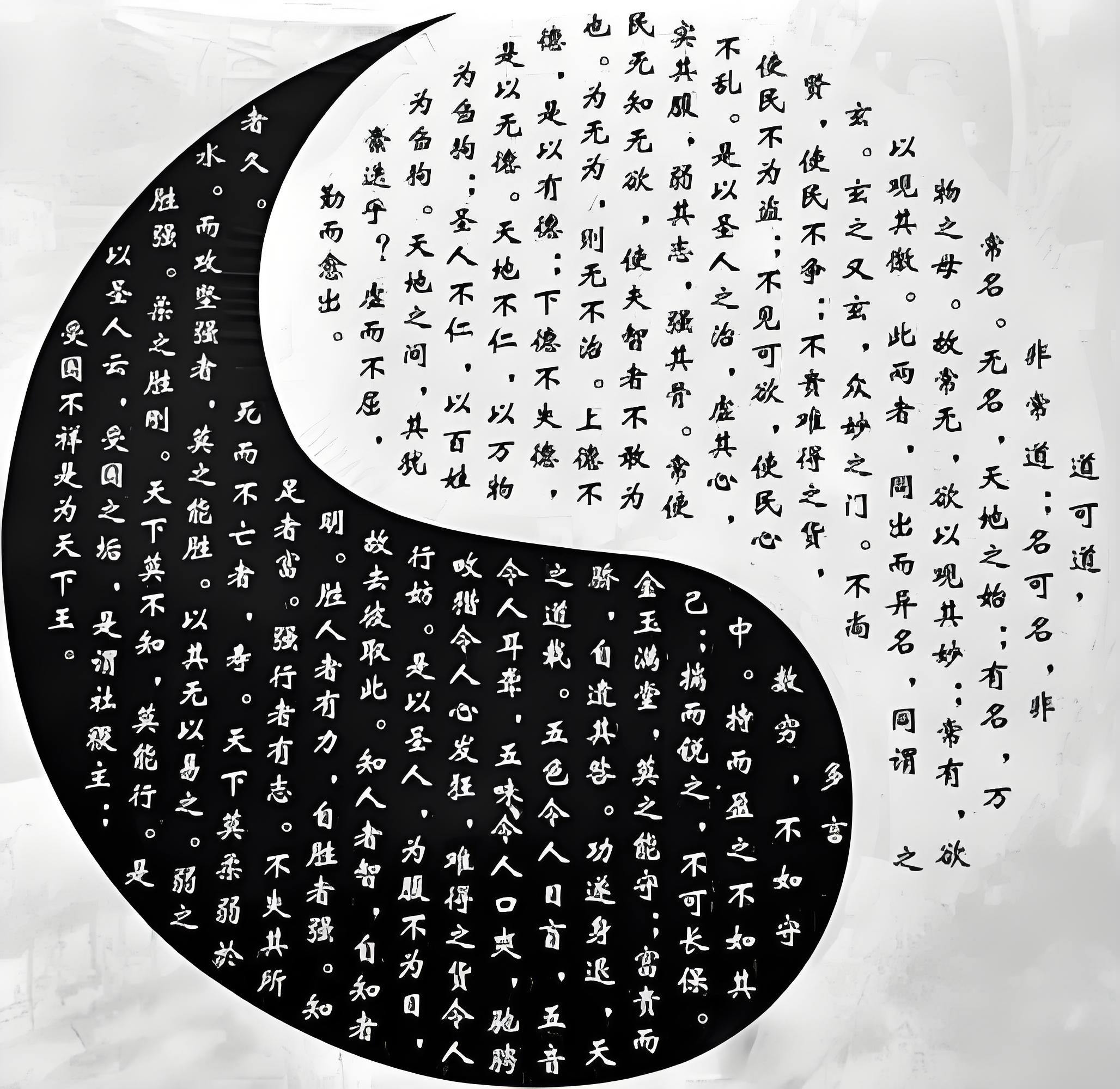

《道德经》说“常无欲以观其妙,常有欲以观其徼。”这个无是主观心境上的无,属于境界方式上讲形而上学。

道家实有层和作用层,其实没有分别,只有“如何”(how)的问题,没有“是什么”(what)的问题。如果你问道是什么,有人或许可以给你讲,但不是存有立场上的,而是作用层来显示道是什么。道要通过“无”来了解,“常无欲以观其妙,常有欲以观其徼”“无名天地之始,有名万物之母”,通过“无”和“有”来了解道,通通都是落到作用层。

儒家则有实有层和作用层的分别,仁是实有层的观念,在儒家看来道德秩序就是宇宙秩序。万物都涵盖在仁这个道德心灵之下,仁具有绝对的普遍性,当它达到绝对的普遍性,仁就是宇宙秩序,这里可以说是一个道德的形而上学。

儒家也有作用层上的无,如“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”圣人也说“予欲无言”。《易传》里也有“不言而信,存乎德行。”又如“易无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。”《尚书》里常被引用的《洪范》篇说“无有作好,遵王之道;无有作恶,尊王之路。无偏无党,王道荡荡;无党无偏,王道平平。”无有作好、无有作恶,就是作用层的话,很有道家话头儿的味道了。

儒家所肯定的圣、智、仁、义,用道家的方式就是你要如何把它们体现出来,用什么方式?依道家最好的方式就是“正言若反”。这个话就是作用层上的话。“正言若反”的含义就是诡辞,就是吊诡,这是辩证的吊诡。

什么叫做“正言若反”呢?譬如好、恶这是正言,“无有作好,无有作恶”,就是对好、恶那个正言的一个反。这个反可以把好、恶真实而自然地显示出来。这个好恶就是老子所说的正言,这个从作用层上透露,而不是分析上肯定(另一种方式,可以理解为科学知识上的),从反面透露这个正言,这不就是诡辞么?

这个“诡”也是庄子《齐物论》所说的“予谓女梦亦梦我,是其言也,其名为吊诡”。所谓吊诡有两种一种是逻辑上的吊诡,一种是辩证的诡辞。前者可以从逻辑推理推出来,“正言若反”所示的是辩证的诡辞。它不给我们知识,而是将我们引向智慧之境。

道家作用上透出来的“无”,主观上叫做“玄智”,客观上叫“玄理”,可以称作一种智慧,很像佛家的“般若”。般若智慧根据佛家所说的“空”而讲,就是“缘起性空”,我们叫它是“空智”“空慧”。但在佛家除了般若作用层外还有实有层上的问题,即大小乘,这两层有。《般若经》和老庄的诡辞也特别多,道家的玄智玄理吸收佛家就很自然。

儒家程明道《定性书》也有很吊诡的话头儿,它说“天地之常,以其心普万物而无心;圣人之常,以其情顺万事而无情。”王阳明的四句教也有“无善无恶心之体”,但他们的话常类被认为来自佛、老,被一些人排斥。

王阳明有一次和他的两大弟子王龙溪、钱绪山夜谈时也说了两句很吊诡的话,他先说“有心俱是幻,无心俱是实”,后又说“有心俱是实,无心俱是幻。”王龙溪领悟说,“有心俱是实,无心俱是幻”是“从本体说工夫”,而“有心俱是幻,无心俱是实”是“从工夫说本体”,工夫不就是作用吗?“从工夫说本体”就是老子的“正言若反”。

学问有共通性、自发性。道家只有作用层,没有实有层,儒家佛家则两层都有。道家只有一层,以作用层所显示的“无”作为本体,两层部分,合二为一。

我们跟随牟宗三老师对道家系统之性格做了一个大概的了解,再深入点大家可以多看看老、庄有关的书籍进行消化。它是一个很高的智慧,如果当一个学问看道家系统就是一个境界上的形而上学,我们也需要对西方的形而上学做一个了解,知晓它们的不同点,学习起中国哲学会更得心应手。[太阳]

——

📚牟宗三《中国哲学十九讲》

道之“作用表象”

评论: