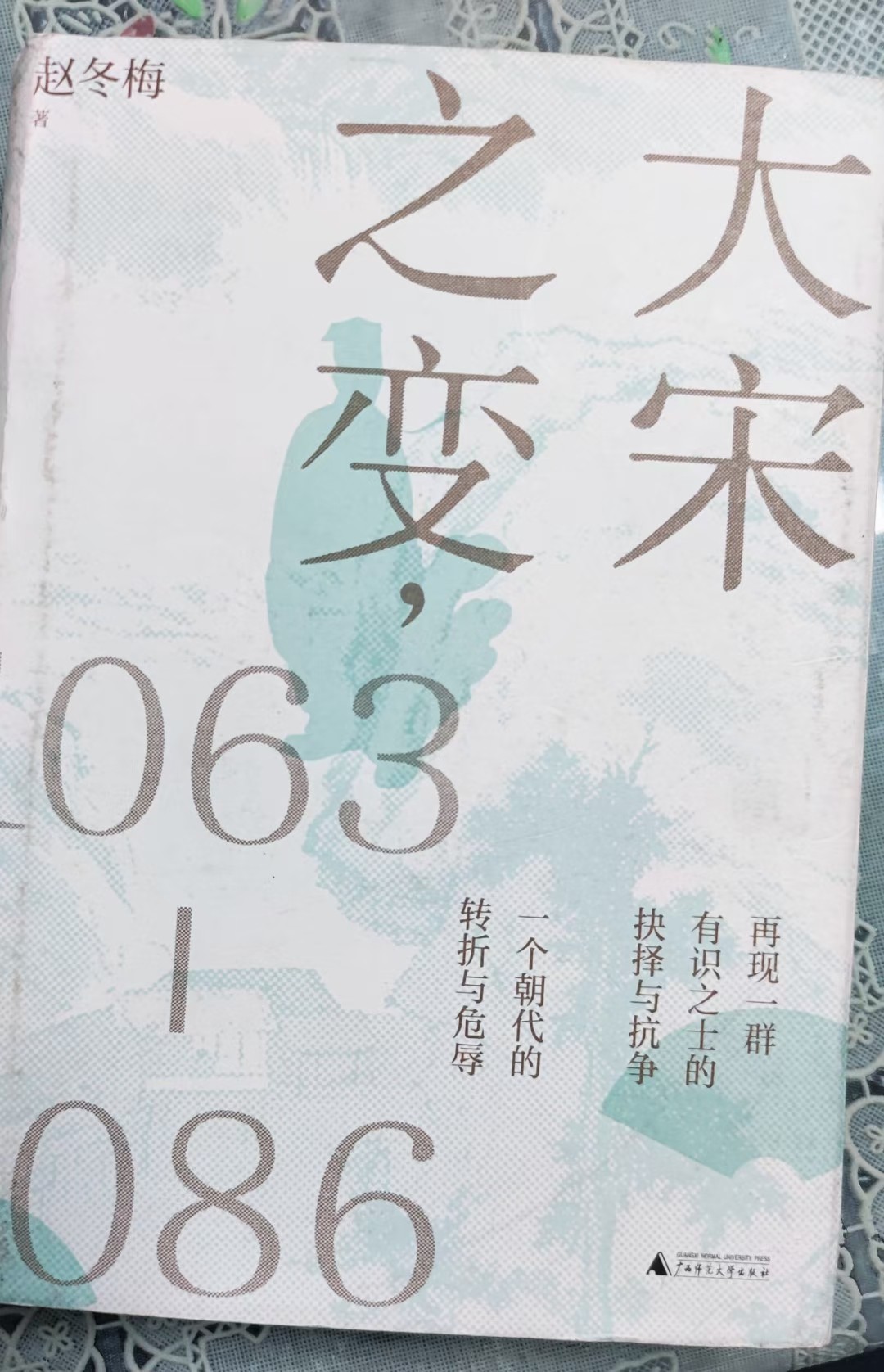

还是浅聊一下赵冬梅老师《大宋之变,1063-1086》这本书吧~

一提到“大宋之变”,人们往往想到的是两宋之交时的风云突变。但从这本书来看,“大宋之变”并非仅限在宣和、靖康那些年的争战之变,而在于政治文化之变,北宋后期的衰落早在英宗时期就开始埋下伏笔,靖康之耻仅仅是各方面因素的结果。作者赵冬梅意图“是讲一个有关衰亡的故事,是北宋政治文化由盛转衰的历史,而司马光是贯穿其中的叙事线索和核心人物”,所以本书的笔墨重心落在了政治风气上,通过写司马光个人,来写北宋朝堂的气候变化(话说通过个人来表现时代这种写法倒是更像文艺作品爱用的思路😂)。

本来仁宗朝的政治文化氛围是君王与士大夫共天下的,各方力求平衡,不同的意见都可以出现在朝堂上,皇帝也倾向维护台谏制度,对批评的宽容度较高。而从英宗朝的濮议开始,皇帝由于太想达到自己的目的,于是开始破坏虚心纳谏的政治传统,把不合己意的官员调离。到了神宗和王安石时期,出于伟大的理想——恢复汉唐疆域,于是开始雷厉风行的熙宁变法,在变法过程中,为了提高效率,开始猛烈地打击异己势力,不容反对意见的出现,这导致皇权大大增强,原来的政治平衡被打破,“异论相搅”的风气也渐渐消失。等到司马光上台,即使他本人想要和解,但打击异己的风气却愈演愈烈,加上较弱的执政能力,北宋政治环境依然不见起色。接着司马光死后变法派卷土重来,又是一通打压排斥异己......这么闹了几十年,北宋前期培养的自由宽厚的氛围荡然无存,朝堂斗争变得激烈严酷,直到金人南下.....

所以说“白沟移向江淮去,止罪宣和恐未公”.....

趣味、逻辑、思想,三者得其二便为佳,三者俱得那便很难了,此书作为一个普及性读物,可以看出作者已经努力在平衡了。该提的问题当然要提出来(比如说笔墨过于集中在政治,忽略了军事经济文化等方面的缺憾),但不要去空洞的苛责,所以还是推荐的~

评论: