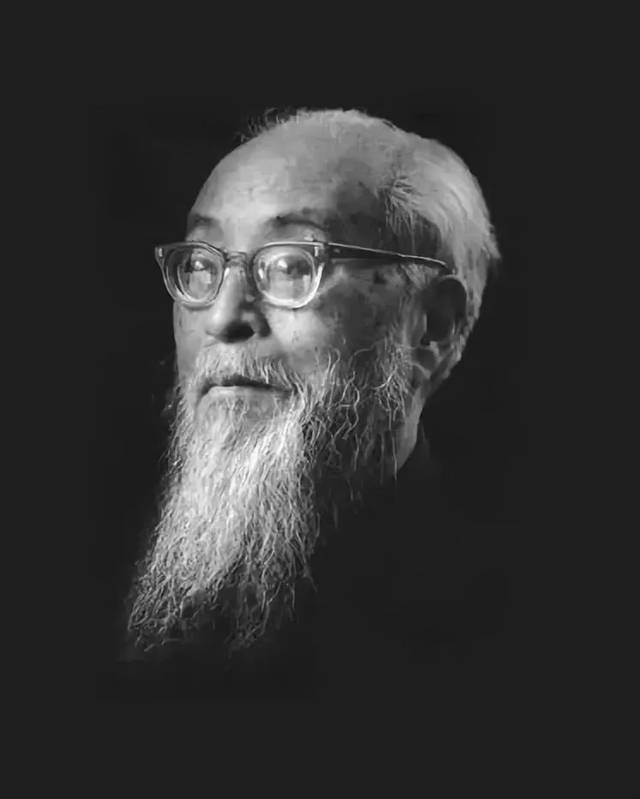

现代著名哲学家冯友兰把人生的境界分为四种:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。自然境界和后三种的不同之处在于缺乏觉性,是人和动物的共通之处,后三种是具有觉性的真正属人的境界。

功利境界就是追逐功名利禄的境界。人生有太多欲求,当人把属人的觉性运用于满足自然欲望时,除了动物性的欲望,人还比动物更多了一些欲望,因为动物大多以免于饥寒为满足,而人的欲求是无尽的。根植于“我执”的比较心理使人攀比,把幸福定义为占有和高高在上。功利性的价值观会导致三种苦恼:一是求不得,二是在功利的某个高处因为没有了功利性的追逐从而陷入人生的无聊,三是强取豪夺所带来的各种不好的行为后果。

道德境界把善作为人生的旨趣,不是因为道德舆论的约束而被迫遵守,而是自觉地把善作为心灵愉悦和人生幸福的基本条件。道德境界的人不会损人利己,而是利己利人,甚至甘心让渡自己的某些利益给别人。道德境界中的人有三种幸福:一是不太以物质性的不足为苦,而是有了精神的自足,所以常得心安不扰;二是人事顺遂,少有违逆;三是有了达到精神的更高层面的条件:具备了相当程度的心灵自由。

天地境界由道德境界而至。善恶以人我分别为前提,善的最初情况是容易产生对恶的愤怒,因为这种愤怒,对恶的挞伐往往容易使善向恶转变。善的成长阶段是对恶者的同情和怜悯,但是尼采曾经批判过同情和怜悯,因为处于同情怜悯的两端的人是不平等的,尼采说的正是人我分别。善的成熟阶段是发现了人我的一体性,这个阶段的人看到不好的人和事,会这样想:出现这样的情况,暴露出我有什么局限和缺失呢?他想的不是自己不犯同样的错误,而是希望通过提高自己的修为来改变周围的人和事,这个道理体现在两句话当中:见人不贤而内省乎己、内圣外王。处于这个阶段的人把自己的起心动念与众生和世界联系了起来,对世界有了一种责任感和使命感,把自己融入了一切生命和世界,并且找到了掣制的枢纽:改变世界是从改变自己开始的。这就不仅越过了怨天尤人和愤世嫉俗,而且越过了同情和怜悯。

一个人做事,可能只是顺着他的本能或其社会的风俗习惯。就像小孩和原始人那样,他做他所做的事,而并无觉解,或不甚觉解。这样,他所做的事,对于他就没有意义,或很少意义。他的人生境界,就是我所说的自然境界。

一个人可能意识到他自己,为自己而做各种事。这并不意味着他必然是不道德的人。他可以做些事,其后果有利于他人,其动机则是利已的。所以他所做的各种事,对于他,有功利的意义。他的人生境界,就是我所说的功利境界。

还有的人,可能了解到社会的存在,他是社会的一员。这个社会是一个整体,他是这个整体的一部分。有这种觉解,他就为社会的利益做各种事,或如儒家所说,他做事是为了"正其义不谋其利"。他真正是有道德的人,他所做的都是符合严格的道德意义的道德行为。

他所做的各种事都有道德的意义。所以他的人生境界,是我所说的道德境界。

最后,一个人可能了解到超乎社会整体之上,还有一个更大的整体,即宇宙。他不仅是社会的一员,同时还是宇宙的一员。他是社会组织的公民,同时还是孟子所说的"天民"。有这种觉解,他就为宇宙的利益而做各种事。

他了解他所做的事的意义,自觉他正在做他所做的事。这种觉解为他构成了最高的人生境界,就是我所说的天地境界。