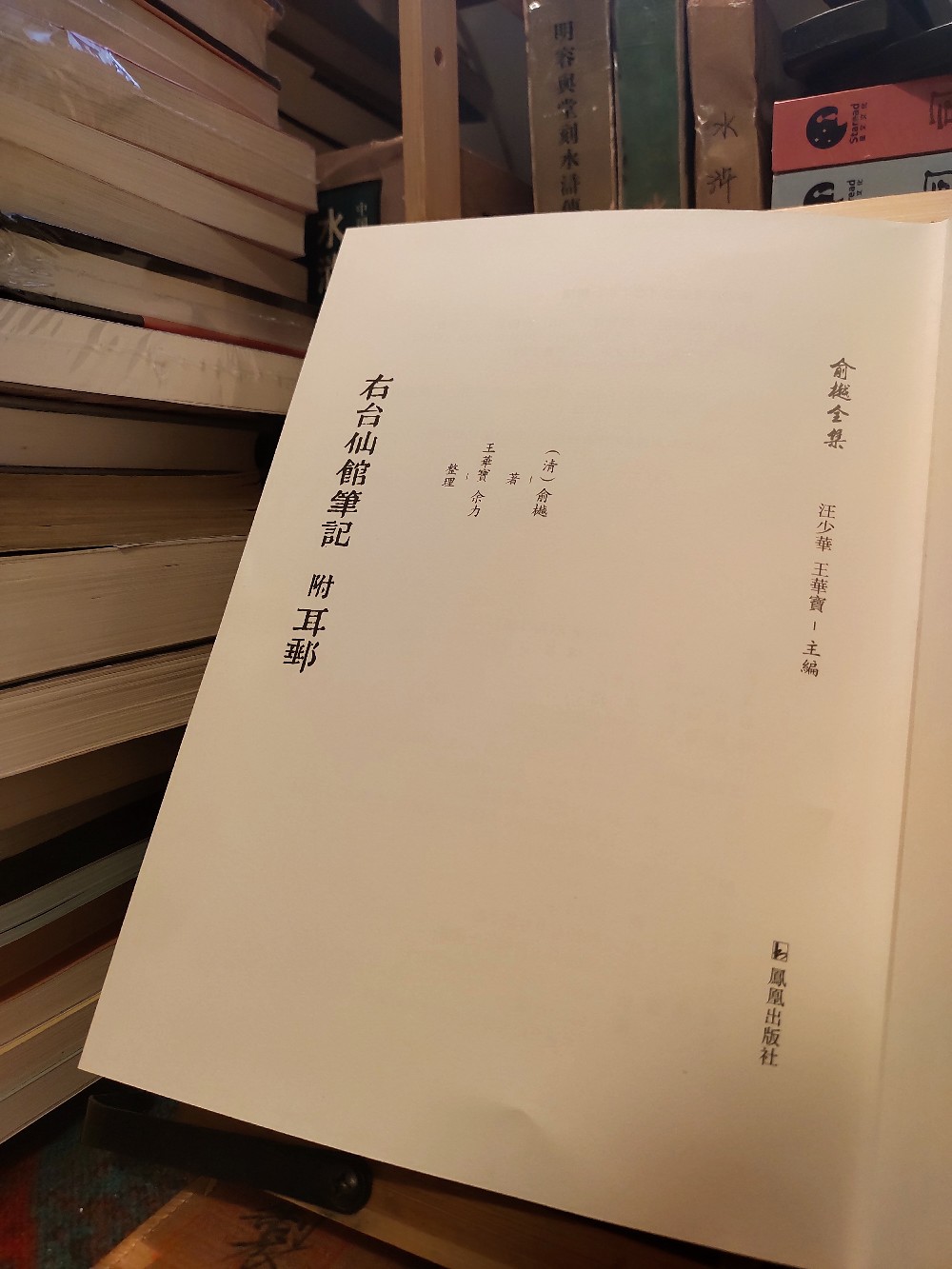

俞樾(1821-1907)是晚清杰出的、具有近代意识的学术大师。他涉猎广泛,既沉淀着深厚的传统国学思想,又深受西方民主思想的熏陶,是一位名副其实的通才。俞樾不仅以《群经平议》《诸子平议》《古书疑义举例》等书获得较高的学术声誉,而且以大量的诗文、小说和戏曲创作等在文学史上占有一定的地位。其笔记《右台仙馆笔记》“杂记平时所见所闻”,“体例颇与纪文达公《阅微草堂笔记》相近”,成十六卷,共六百六十七则,是俞樾在创作上的代表作,更将他“通才”的一面展现得淋漓尽致,形成了学者笔记的特点。

关于写作:俞氏有自序:余自己卯夏姚夫人卒,精神意兴日就阑衰,著述之事殆将辍笔矣。其年冬,葬夫人与钱塘之右台山,余亦自营生圹于其左。旋于其旁买得隙地一区,筑屋三间,竹篱环之,杂莳花木,颜之曰“右台仙馆”。余至湖上,或居“俞楼”,或居斯馆,谢绝冠盖,暱就松楸,人外之游,其在斯乎!

盖《搜神》《述异》之类,不足,则又徴之与人。

以《阅微》为法,而不袭《聊斋》笔意,秉先君子之训也。

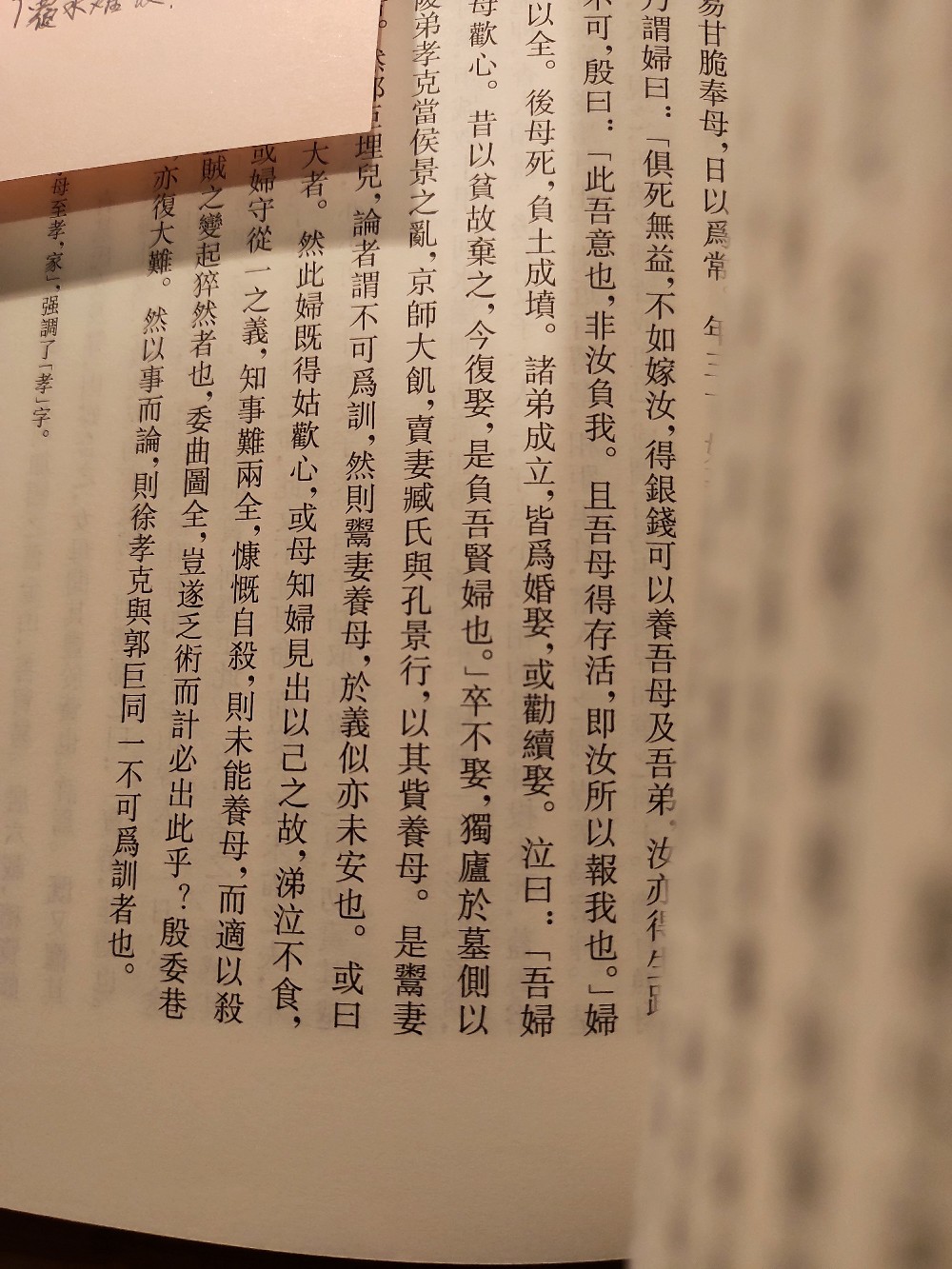

鲁迅在《中国小说史略》最早指出《右台》“止述异闻,不涉因果”,而《耳邮》“鬼事不过十一而已”,与《阅微》“内容殊异”,说明鲁迅认为《右台》和《耳邮》与以前以《阅微》为代表的传统志怪小说内容上有所不同。张舜徽《<清人笔记条辨>叙目》也指出《右台》与《阅微草堂笔记》的不同,“有谈说神鬼狐怪者,如纪昀《阅微草堂笔记》之类是也;有称述因果报应者,如俞樾《右台》之类是也”。书中内容与现实生活的联系,吴奈夫等人的《试论俞樾》中指出《右台》“其中许多篇幅都直接地反映了清代普通人民的生活和社会活动,乡土气息十分浓厚,具有一定的社会意义”。

评论: