论【知其然不知其所以然】,你更看好那个?

知其然这种状态下,个人只是机械地接受了一些表面的知识或者结论😐。例如,学生背诵数学公式,知道在特定题型中如何套用公式得出答案,但并不理解公式的推导过程📚。

这种知识的获取往往是通过简单的记忆或者模仿得来的,缺乏对事物本质规律的探究🧐。就像一个人知道按下开关灯就会亮,但不知道电是如何产生、电流如何流动使灯泡发光的原理💡。

思维停留在浅层,没有深入到事物的本质层面去思考🤔。对于现象背后的原因、不同现象之间的内在联系等缺乏探索精神🌟。例如,在学习历史事件时,只知道事件发生的时间、地点和结果,而不去探究导致事件发生的深层次的社会、经济、文化等因素📃。

这种思维模式容易受到限制,难以灵活运用所学知识解决新问题,因为没有掌握知识背后的逻辑关系,当遇到类似但有变化的情况时,就无法有效应对🙅♂️。

利用工具:利用工具是一种基于对工具功能了解的基础上的操作行为🙌。例如,使用锤子钉钉子,只要知道锤子的结构(有手柄和重头)和基本操作方法(用手握住手柄,用重头敲击钉子),就可以完成任务✌️。这需要对工具的功能有一定的认知,但不一定需要深入了解工具的设计原理📐。

创造工具:创造工具则需要更深入的底层逻辑思维🧠。首先,要识别现有工具在使用过程中存在的问题或者局限性🤔。例如,传统的锯子在切割金属时效率较低且容易磨损,这就需要分析切割过程中力的传递、材料的特性等因素🧪。然后,根据这些分析结果,结合相关的物理、化学、工程学等知识,设计出新的工具,如带有特殊合金刀片的金属切割锯🪚。

利用工具:思维相对较为局限,主要集中在如何正确操作工具以达到目的上😏。虽然也需要一定的逻辑思维来判断何时何地使用何种工具,但不需要深入到工具的设计原理层面📝。

创造工具:思维需要深入到事物的本质层面🧐。要综合考虑多种因素,如材料的性质、力学原理、人体工学(如果工具是供人使用的)等🤗。例如,发明一把更加符合人体工学的螺丝刀,就需要考虑手握部分的形状、材质对人体舒适度的影响,刀头的硬度和耐用性与不同类型螺丝的匹配关系等🔩。创造工具的过程往往涉及跨学科的知识整合,并且需要创新性的思维方式,能够突破传统工具的限制,提出新的解决方案💡。

总的来说,“知其然不知其所以然”更多地停留在表象知识的记忆和简单应用层面,而“利用工具、创造工具”则涉及到不同程度的逻辑思维深度,其中创造工具要求最高的底层逻辑思维能力,它需要对相关领域的知识有深刻的理解并能进行创新性的整合和应用🧠。

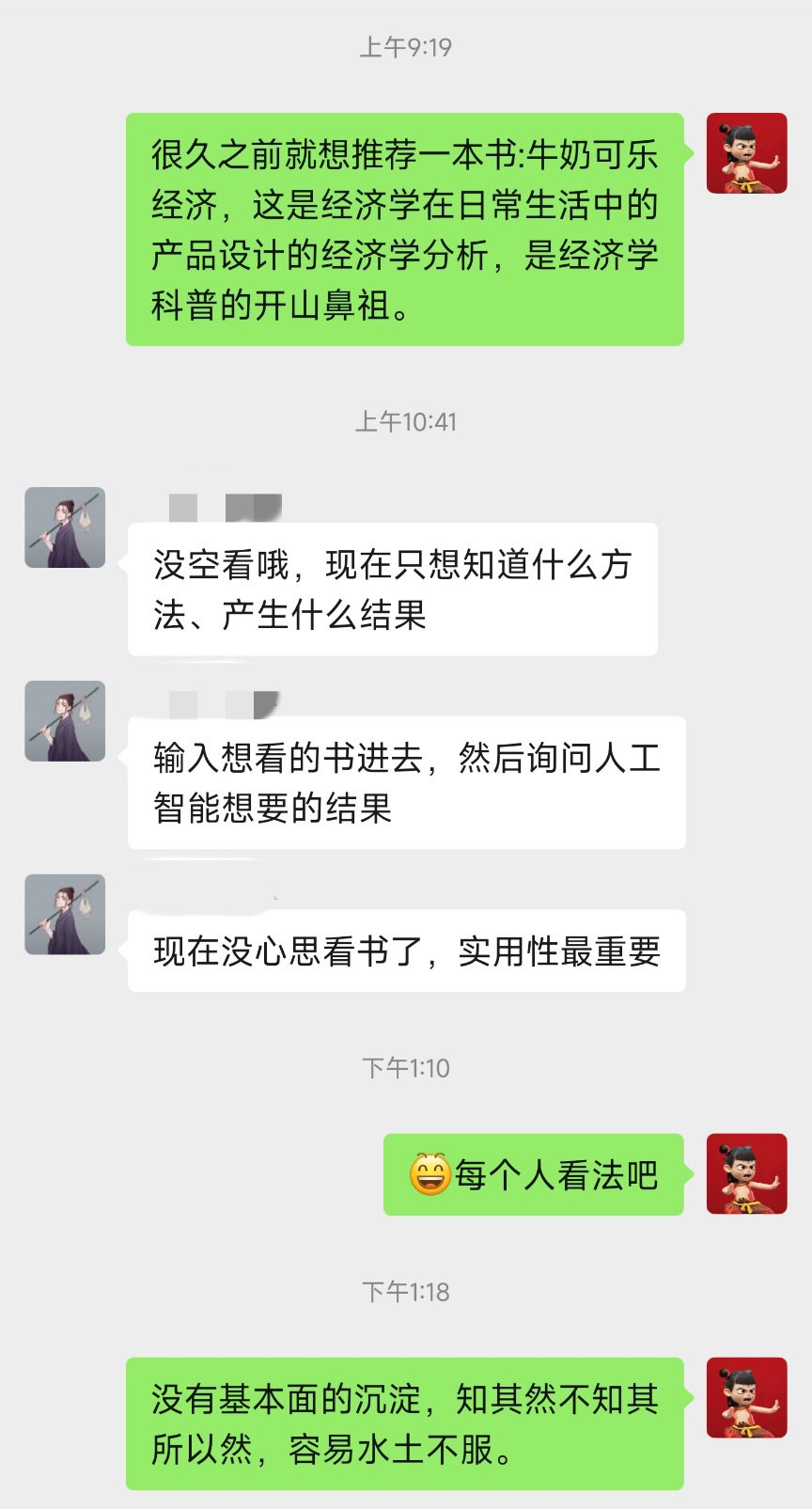

评论: