2025读书笔记(4):李光璧 赖家度《明朝对瓦剌的战争》

很久以前在长春解放桥地摊上淘到的一本书,1954年12月上海人民出版社出版,扉页有“东北文史研究所藏书”章,杨泰麟签名,封底有中国书店定价签,可见其流转过程。

本书较详细地介绍了十五世纪中叶瓦剌进攻明朝和明朝抗战的经过。书中着重叙述了一四四九年的土木堡之变和北京的保卫战。对于当时明朝内部情况和北方边防形势也都做了相应说明。

一、明朝初期的社会经济状况:

元朝统治期间,中国的社会经济受到严重的破坏。全国各地的农田被蒙古贵族、官吏等侵夺,千百万农民被迫沦为奴隶。元末,农村凋敝不堪,土地荒芜,人口大减。针对这种景况,明朝统治者奖励人民开垦荒地,由官方配给耕牛、种子等。到洪武年间,农业逐渐恢复和发展起来,户数、人口大增。农村经济恢复,手工业发达和运河畅通,使许多商业城市兴盛起来。

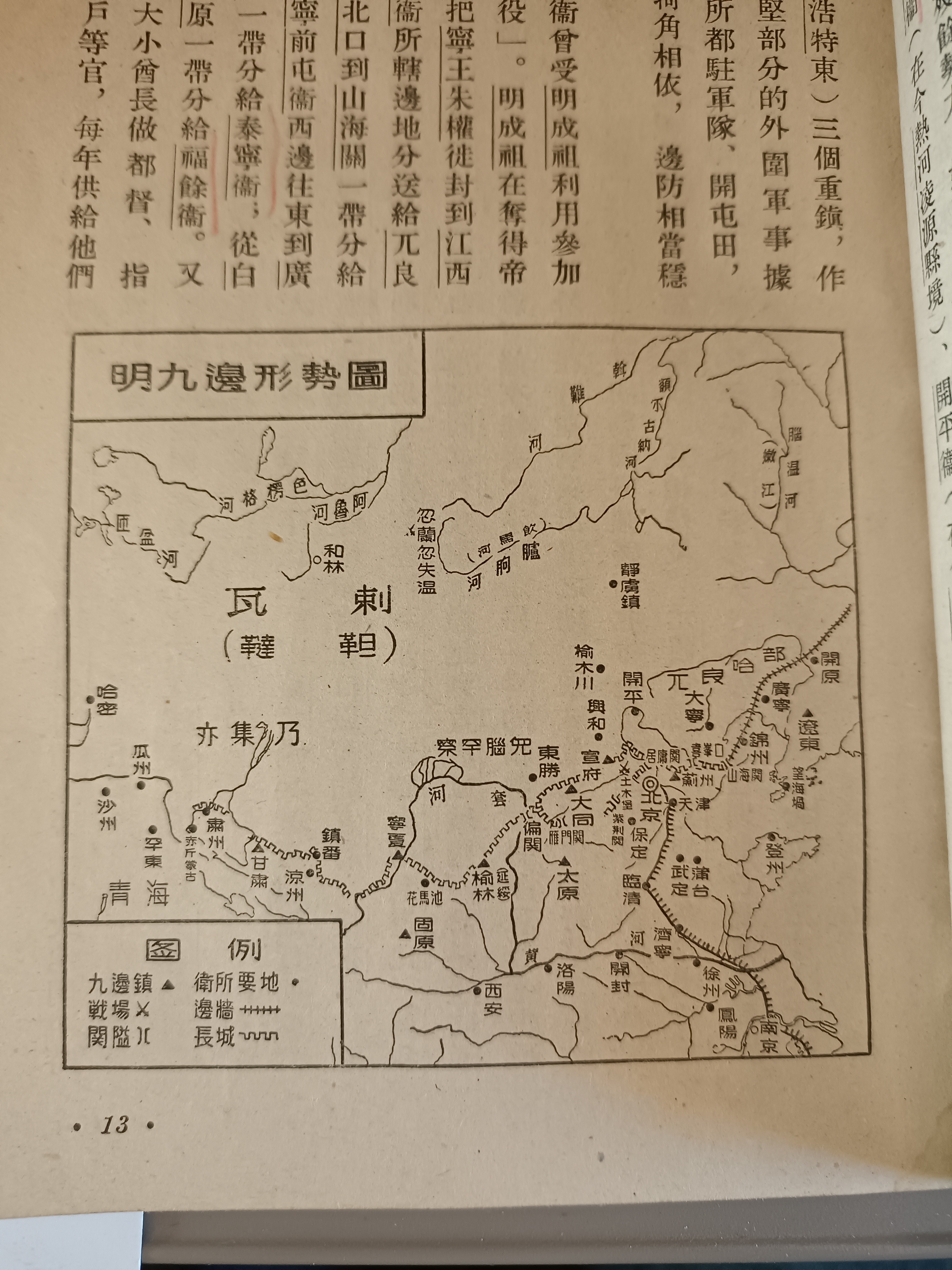

二、明朝北方边防大势:

元朝统治者在明朝大军全力进攻下,从大都逃到塞外,但还有相当雄厚的力量。散住在蒙古高原上的蒙古部族主要分为兀良哈、鞑靼、瓦剌三大部。虽常发生内争,自相仇杀,也不时侵扰明朝边疆,和明朝交战。明朝在北方边疆设立“九边”、“三卫”等军事据点。明太祖时,对蒙古残余势力采取争取通好,但坚决防止他们侵扰的政策。明成祖时,欲采取“以夷制夷”的政策制止外患,但这一企图落空,兀良哈部背叛,不时侵扰明朝边疆。明成祖自动放弃大宁卫,使边防大为削弱,后战争屡起,明朝逐渐放弃长城外的军事据点。宣德时,明朝又放弃了开平卫,鞑靼部多次侵扰,大掠而去。明英宗正统末年,北方各边镇、军卫屯田多被侵夺,国防力量单薄,一些军政改革措施受宦官阻挠和破坏,边防一天天废驰下去。

三、土木之变:

1444年以后,瓦剌积极准备大规模进攻明朝,北方的许多部族在两大国之间摇摆不定。明朝没有采取巩固国防、联合各族的政策,反而欺压这些民族,导致他们投靠完瓦剌。又采取迁徙边民政策,增加民族矛盾,可见当权者的昏庸。

1449年,瓦剌进一步向明朝挑衅,派使臣来朝,虚报人数,企图冒领赏品。大宦官王振平日和瓦剌有勾结,这次又轻意调弄,导致瓦剌派兵进扰明朝边疆,开始全面入侵。

七月十一日,大宦官王振唯恐家乡蔚州受到瓦剌军侵扰,同时又想在北方显耀武力增加自己威势,竭力劝明英宗亲自出征,百官劝阻无果。

七月十九日,明英宗、王振率京军五十余万仓皇从北京出发。八月一日到大同城,瓦剌军队南下,明朝多元战将战死,多地失守。当各地军队惨败的消息告知王振时,王振异常惊惶,决定退兵。

八月初三,大军东撤。王振想邀请皇帝“临幸”他的老家,便指挥大军向蔚州进发。行军四十里,王振恐怕大军经过蔚州时会踏坏他的庄稼,突然变卦要大军东向,从宣府退到土木堡。

土木堡位于群山环绕的高地上,缺少水源,不利于大军休整。瓦剌军两路进逼,明军陷入了被围困的境地,人马饥渴。瓦剌假意和谈,然后四面冲杀而来,王公大臣死伤惨重,明英宗被俘。

明朝五十万大军败于两万余人的瓦剌军,是明朝统治阶级内部混乱,宦官把持政权造成的。而祸首王振被护卫将军樊忠在旁用铁锤锤死。

四、于谦的护卫京师:

土木堡大败的消息秘密传到京师时,京师人心惶惶,此时京师防卫力量薄弱,只剩下疲卒羸马不满十万。皇太后命英宗的弟弟朱祁钰监国。不少官员主张南迁,时任兵部左侍郎的于谦厉斥,并主张誓死守卫京师,得到太皇太后和朱祁钰采纳。于谦策划部署,积极运粮运人,保卫京师的工作有了眉目,人心逐渐安定下来。

于谦升为兵部尚书,朱祁钰在群臣拥戴下做了皇帝,即明景帝。首先追究土木堡之变惨败的责任,王振的家人亲信受到惩处;其次选派良将,布置防卫;再次招募兵士,打造铠甲兵器,修筑工事。

瓦剌见明朝已另立皇帝,没有讲和的意思,就大举进攻京师。在于谦的详密部署和人民配合下,将士奋勇抵抗,明朝获得了京师保卫战的胜利。

评论: