#回避型依恋人格 #我的恋爱魔法药水

在SOUL听过很多次“回避型依恋人格”,还是需要澄清一下:

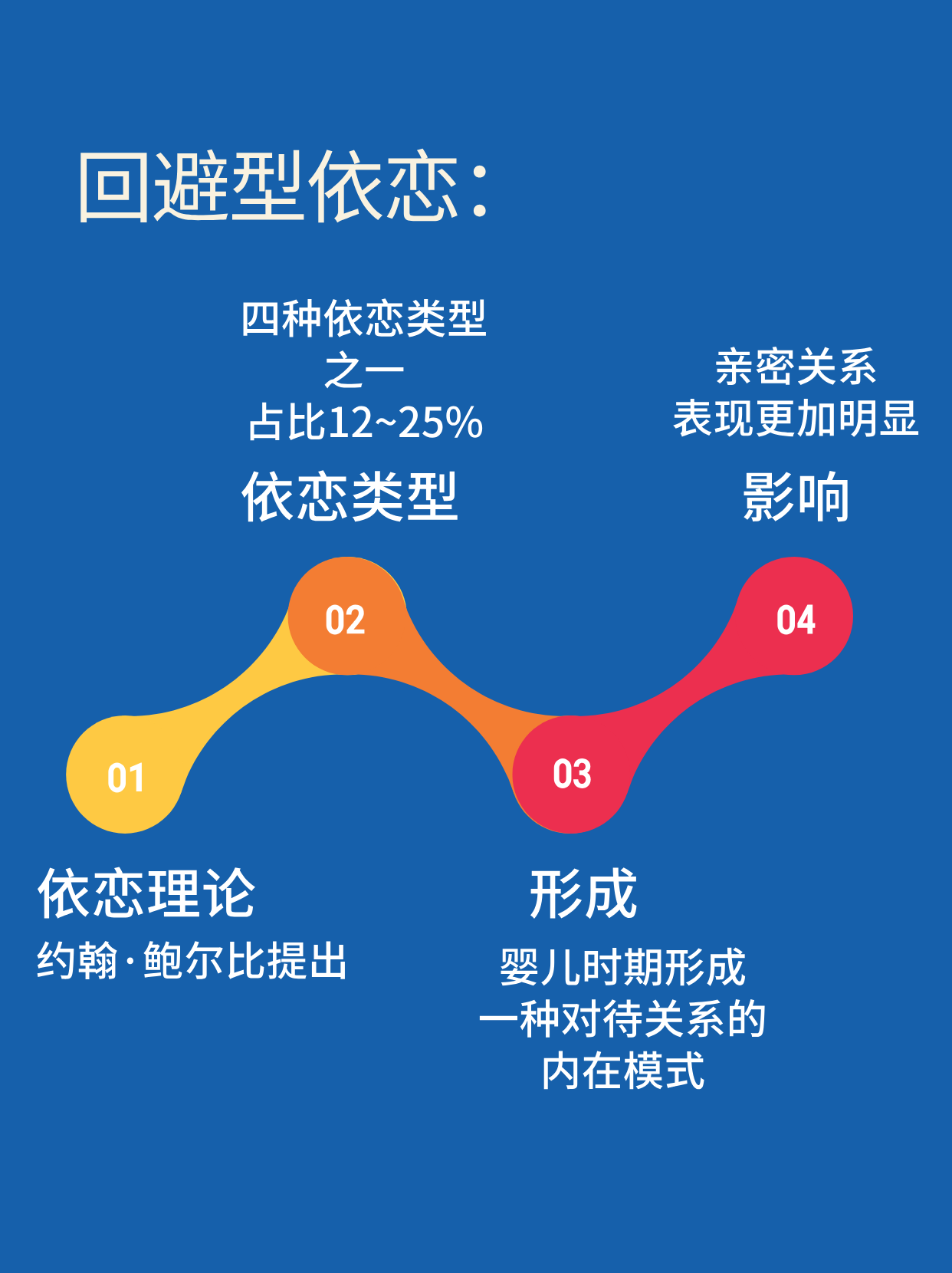

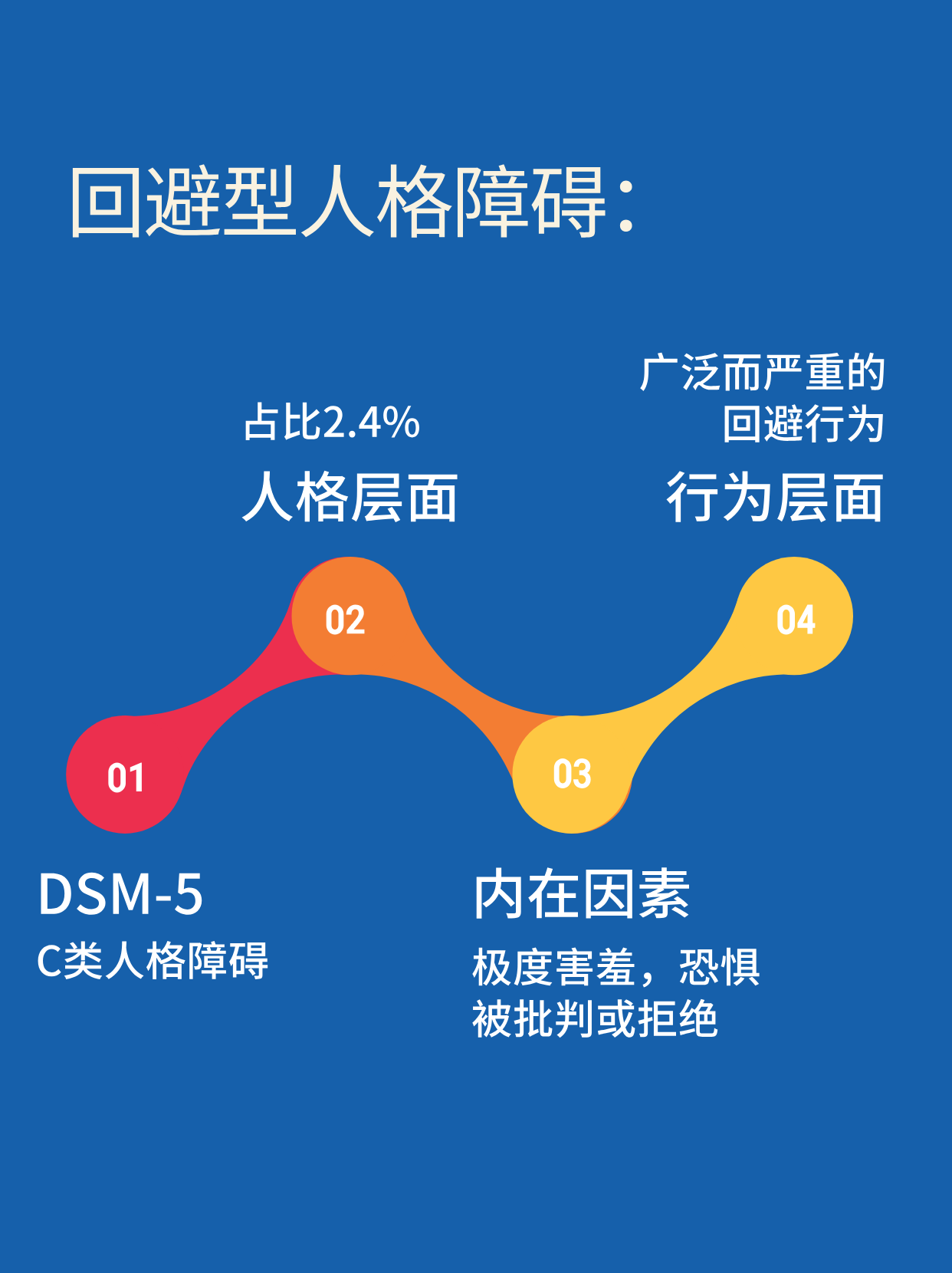

“回避型依恋”和“回避型人格”是两个不同的心理学概念。前者是依恋理论的,描述个体在亲密关系中的现象;后者是人格层面的概念,通常指DSM-5界定的“回避型人格障碍”。

💕

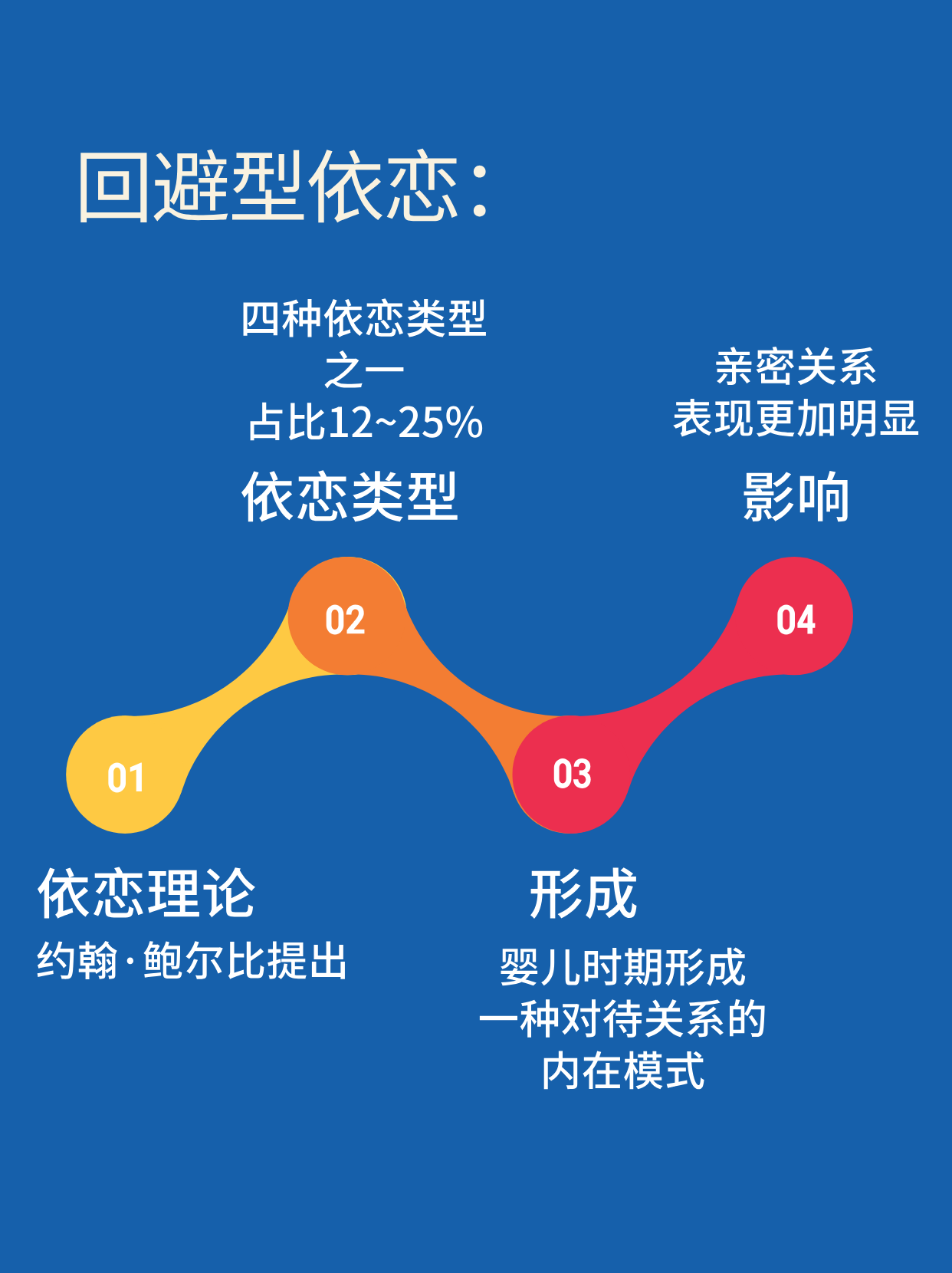

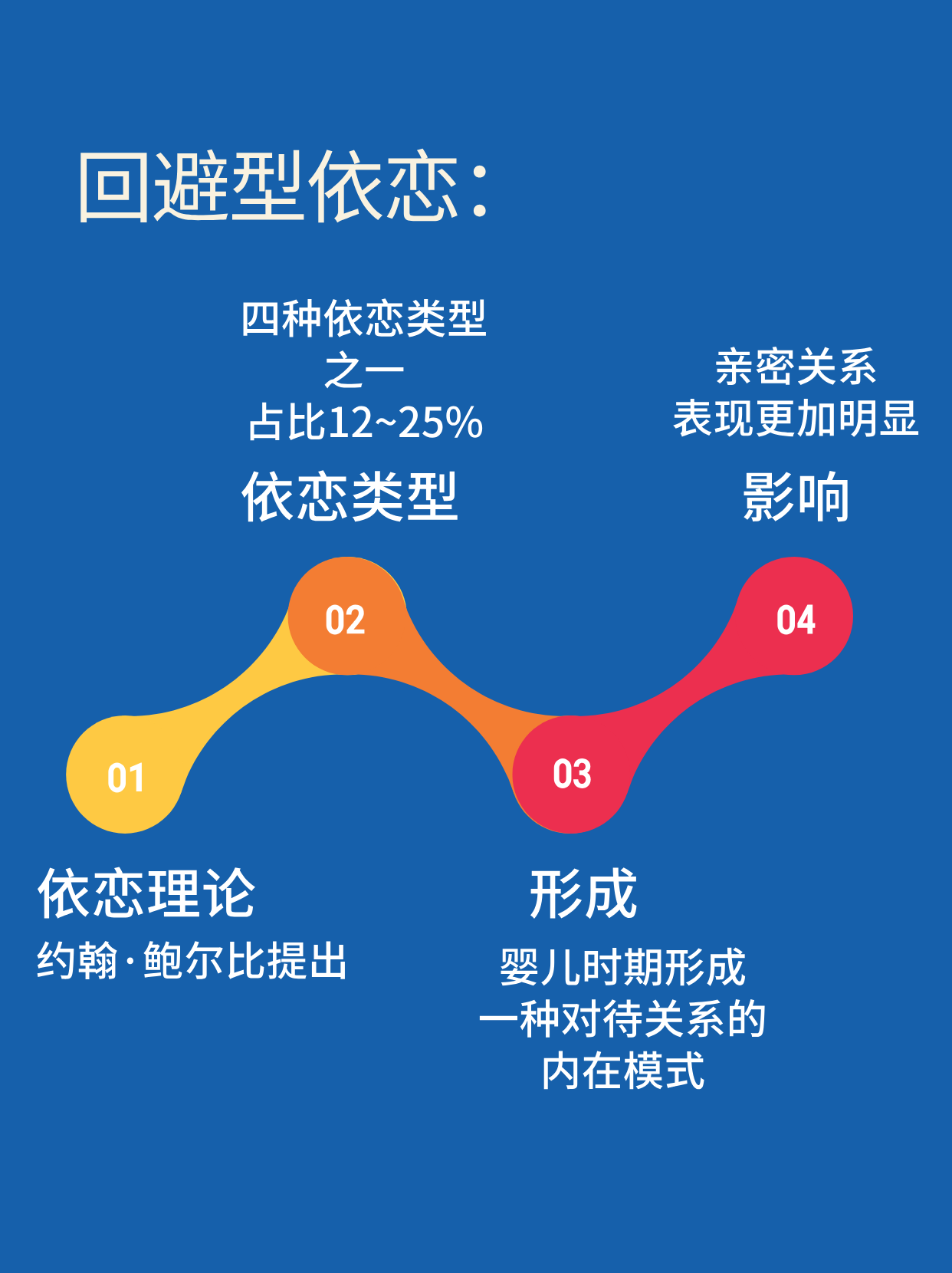

依恋理论是由心理学家约翰・鲍尔比通过观察婴幼儿提出的。婴儿会通过与主要照顾者的互动,形成一种个性化的内部工作模式。

👀

这个工作模式称为依恋类型或依恋风格,它又被分为四种:安全型、回避型、焦虑型、混乱型。依恋类型不仅仅存在于婴儿期,它会在人的一生中持续发挥作用,在亲密关系中会表现得更加明显。

💯

安全型依恋:最理想的依恋类型。个体在与他人建立关系时,能够信任对方,容易表达自己的情感和需求,也能够回应他人的情感需求。他们对亲密关系感到舒适,不担心被抛弃或拒绝。

🙈

回避型依恋:个体倾向于避免与他人建立过于亲密的关系,他们对情感表达较为克制,不太愿意依赖他人。他们常常认为依赖他人会让自己变得脆弱,容易受到伤害。

😩

焦虑型依恋:个体对亲密关系充满不安和焦虑,他们渴望与他人建立亲密关系,但又担心被抛弃或拒绝。他们往往对他人的情感反应过度敏感,容易陷入自我怀疑和不安中。

🧐

混乱型依恋:个体的依恋风格不固定,缺乏明确的模式。在亲密关系中,他们可能会表现出情绪不稳定、行为难以预测。时而极度依赖对方,时而又突然推开对方;可能会对他人的行为过度敏感,容易陷入焦虑和恐慌之中。

[太阳]

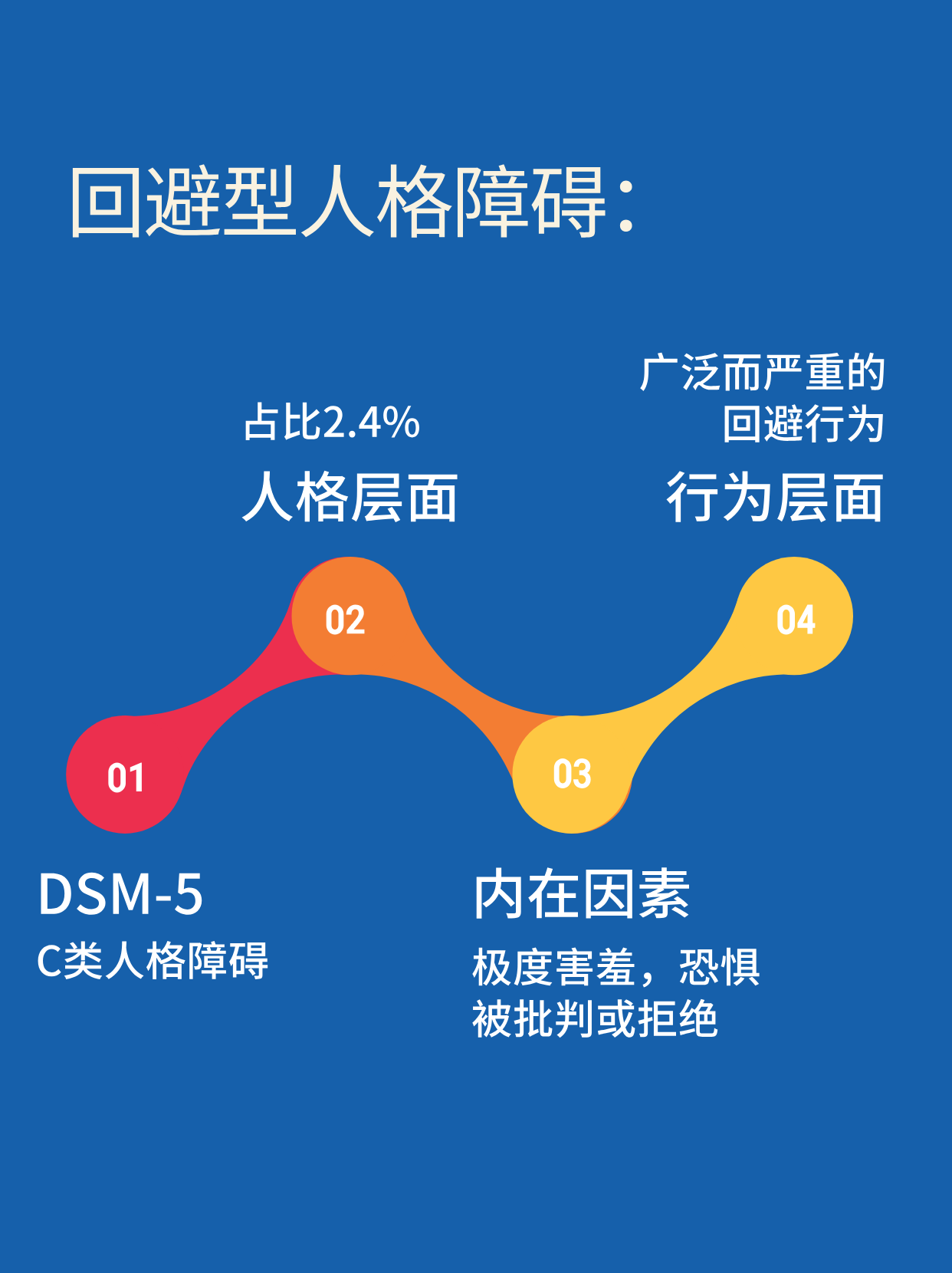

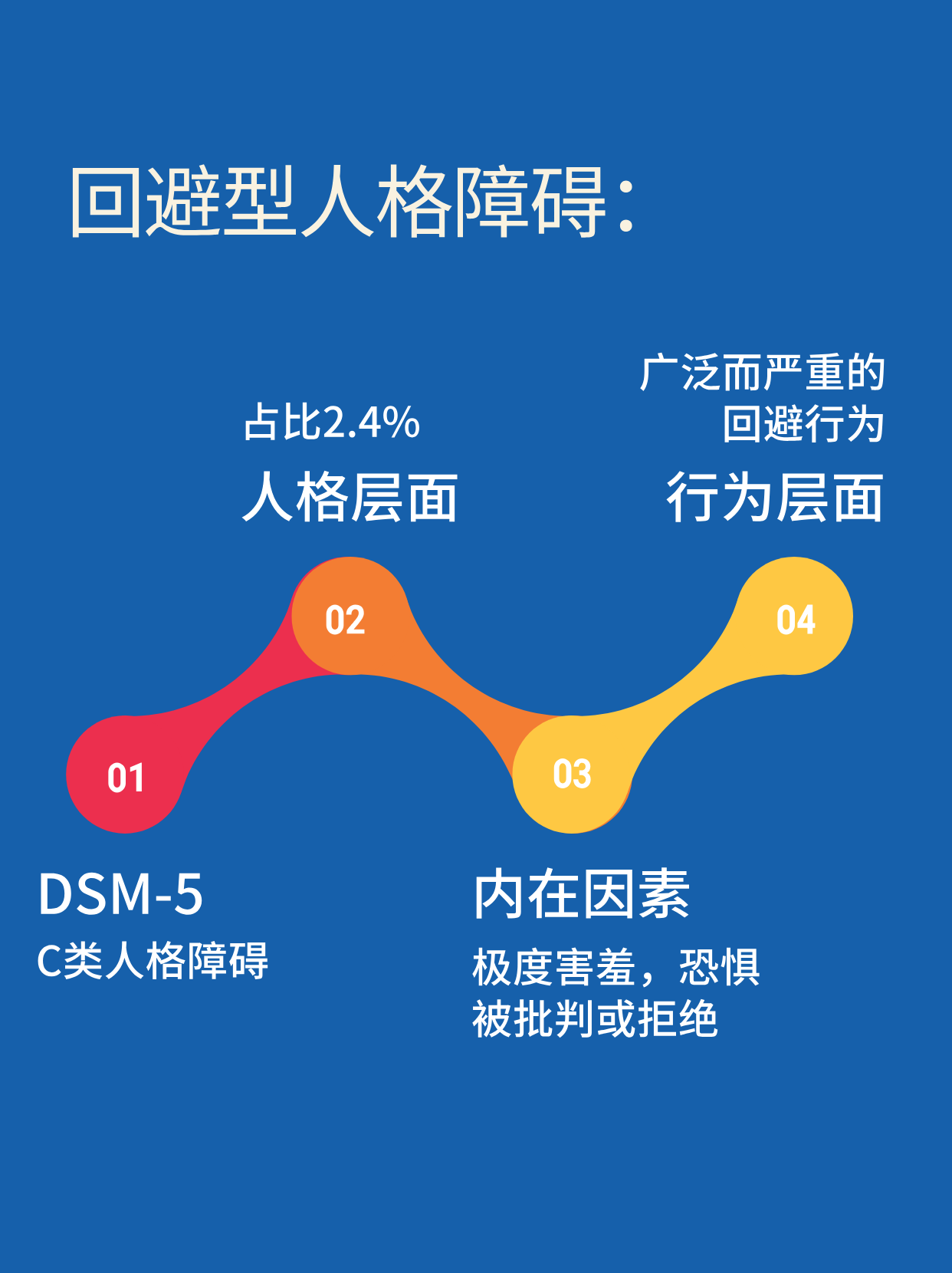

回避型人格障碍(Avoidant Personality Disorder,简称APD或AVPD)属于DSM-5中的C类人格障碍。主要特征是个体在社交场合表现出极度的害羞、恐惧被批评或拒绝,从而避免与人交往。

[打雷]

每个人都会有一些回避,很多人在社交中会因轻度害羞或恐惧,产生回避行为;但APD患者的回避是非常普遍且严重的,对个体的社会功能产生了明显的损害。据统计,回避型人格障碍的患病率约为2.4%(USA,2001~2002统计),患病率没有显著的性别差异。

💡

可以看出,回避型依恋和回避型人格障碍在现象上有一些相似之处,但这还是基于两个不同领域的概念,还是尽量不要混淆,否则很容易随意给自己或他人贴上不合适的标签。

[金币]

回避型依恋的人未必属于回避型人格障碍,反之亦然。同时,回避型依恋的人占比约为12.5~25%(不同研究数据差异很大),相比回避型人格障碍的2.4%在数量上也完全不对等。

评论: