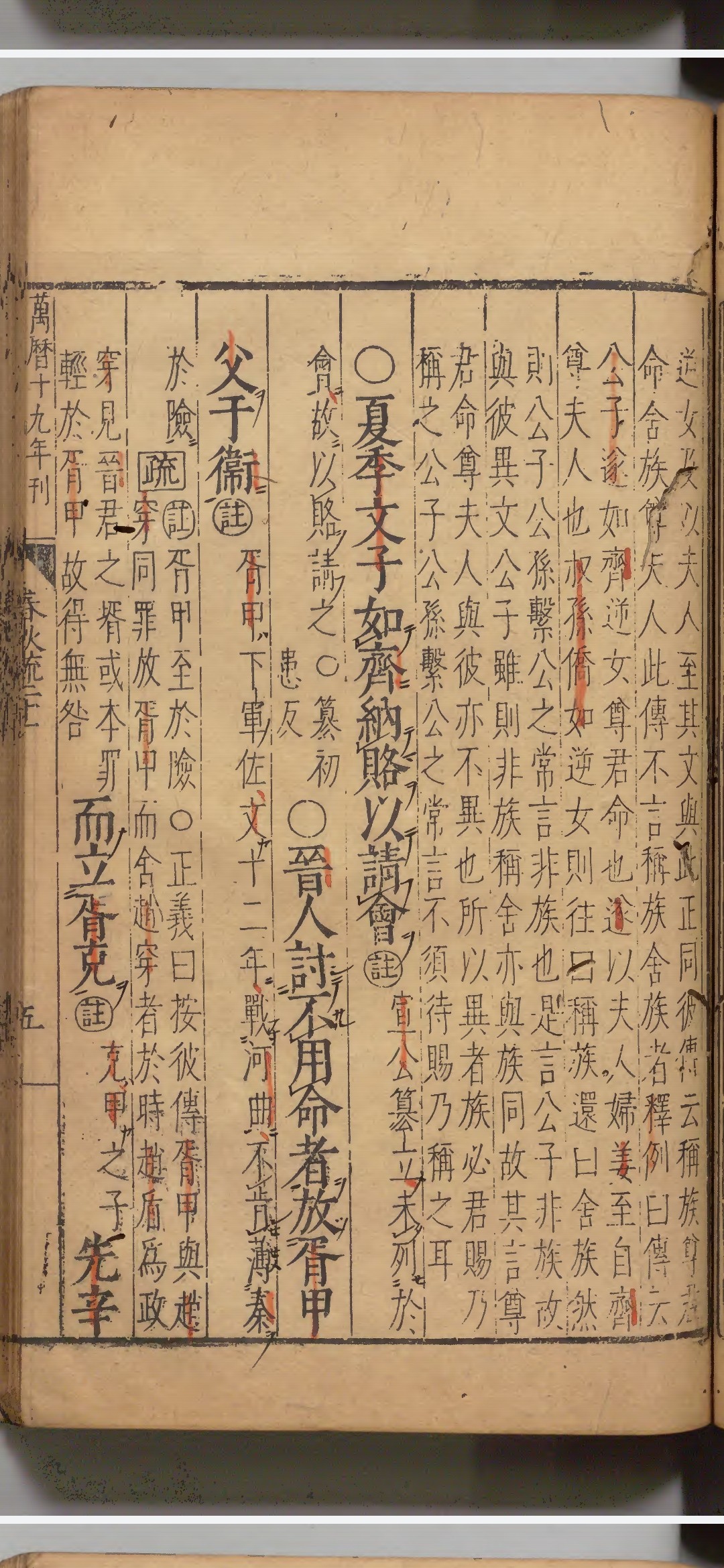

胥甲,又称胥甲父,为晋灵公统治时期的晋国大臣,在朝中担任下军佐的职务,胥臣之子。

前615年(文公十二年)冬,秦康公伐晋,与晋国三军在河曲(今山西省永济县)决战。上军佐臾骈献“疲敌”之计,十二月初四晚,秦国下战书,臾骈见秦国使者眼珠乱看、语音失常,认为秦军有意撤退,建议赵盾夜晚截击。结果胥甲和赵穿带头反对,说要掩埋死亡将士的遗体,要按约定的时间作战。结果晋军没有出动,秦军趁夜逃跑。

前608年,《左传•宣公元年》传称:“晋人讨不用命者,放胥甲父于卫,而立胥克。”赵盾称胥甲不服从命令,驱逐他到卫国,立其子年轻有为的胥克。

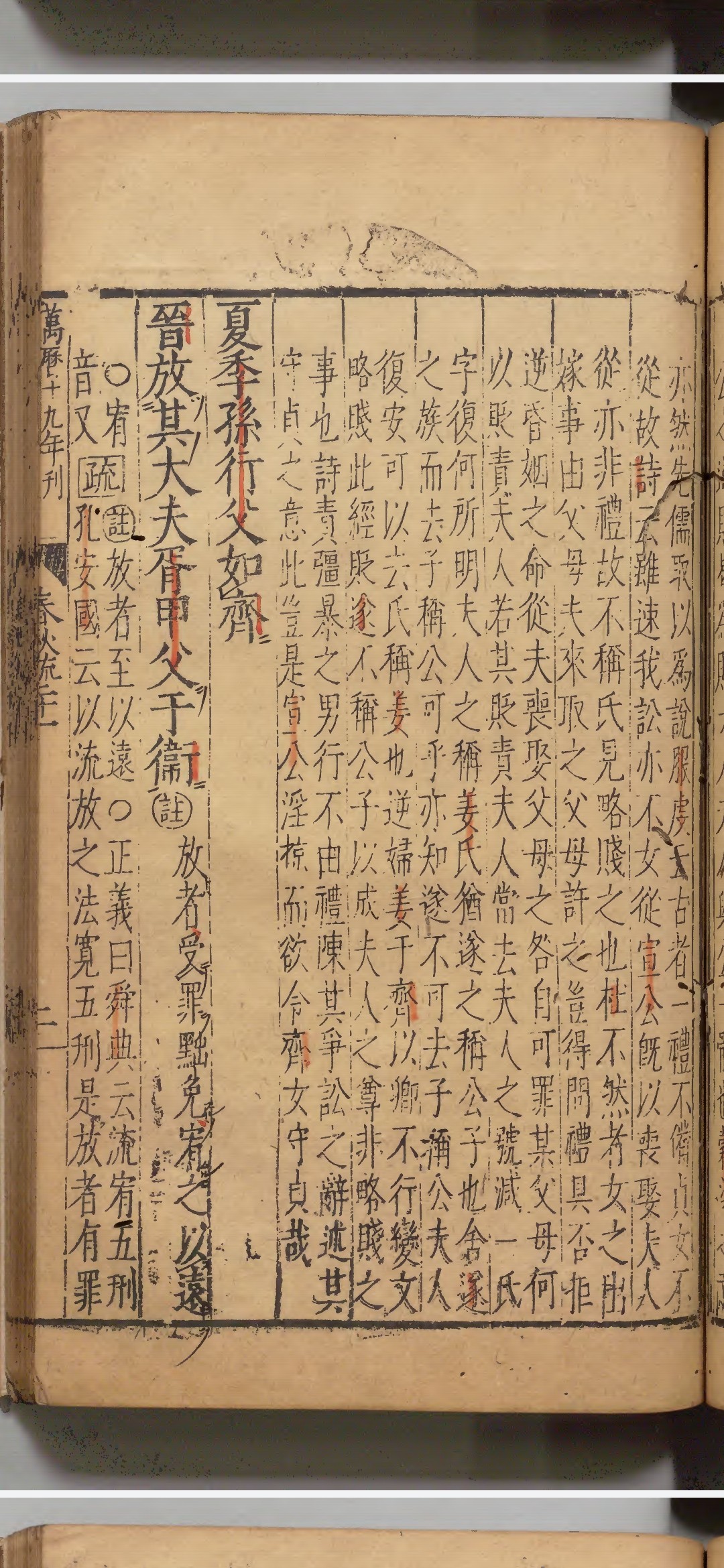

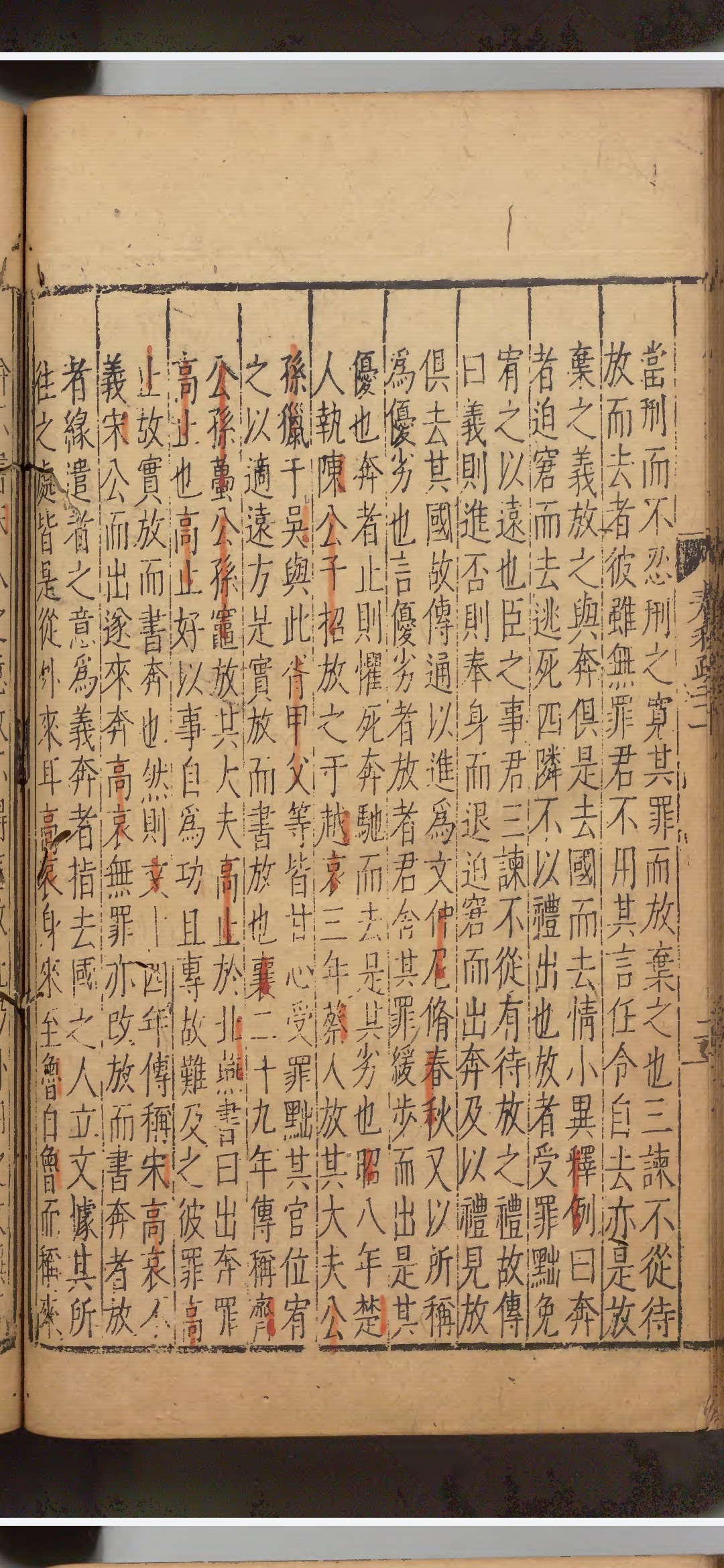

左传中关于某人离开本国,通常用“奔”或“放”,代表了两种不同的情况。关于胥甲被赵盾流放离开晋国,春秋经文称:“晋放其大夫胥甲父于卫”。註曰:放者,受罪黜免,宥之以远○正义曰:《舜典》云“流宥五刑”。孔安国云:“以流放之法宽五刑。”是放者,有罪当刑,而不忍刑之,宽其罪而放弃之也。三谏不从,待放而去者,彼虽无罪,君不用其言,任令自去,亦是放弃之义。放之与奔,俱是去国,而去情小异。《释例》曰:“奔者,迫窘而去,逃死四邻,不以礼出也。放者,受罪点免,宥之以远也。放者,君舍其罪,缓步而出,是其优也;奔者,止则惧死,奔驰而去,是其劣也。放者,缘遣者之意为义;奔者,指去国之人。简而言之,放者,指主要源自君主对当事人的宽宥,令其远在他乡代替刑罚;奔者,主要源自当事人担心受“牵连”、“罹难”,主动出逃。

文公十二年,胥甲本与赵穿一同反对夜袭秦军,致使秦军逃走,错失战机,最后却只有胥甲获罪被流放。关于此段背景,左传正义註、疏作了说明。主要原因可能是赵盾当时晋国当政,赵穿为晋君女婿,或者其罪本来就轻于胥甲,“故得无咎”。

评论: