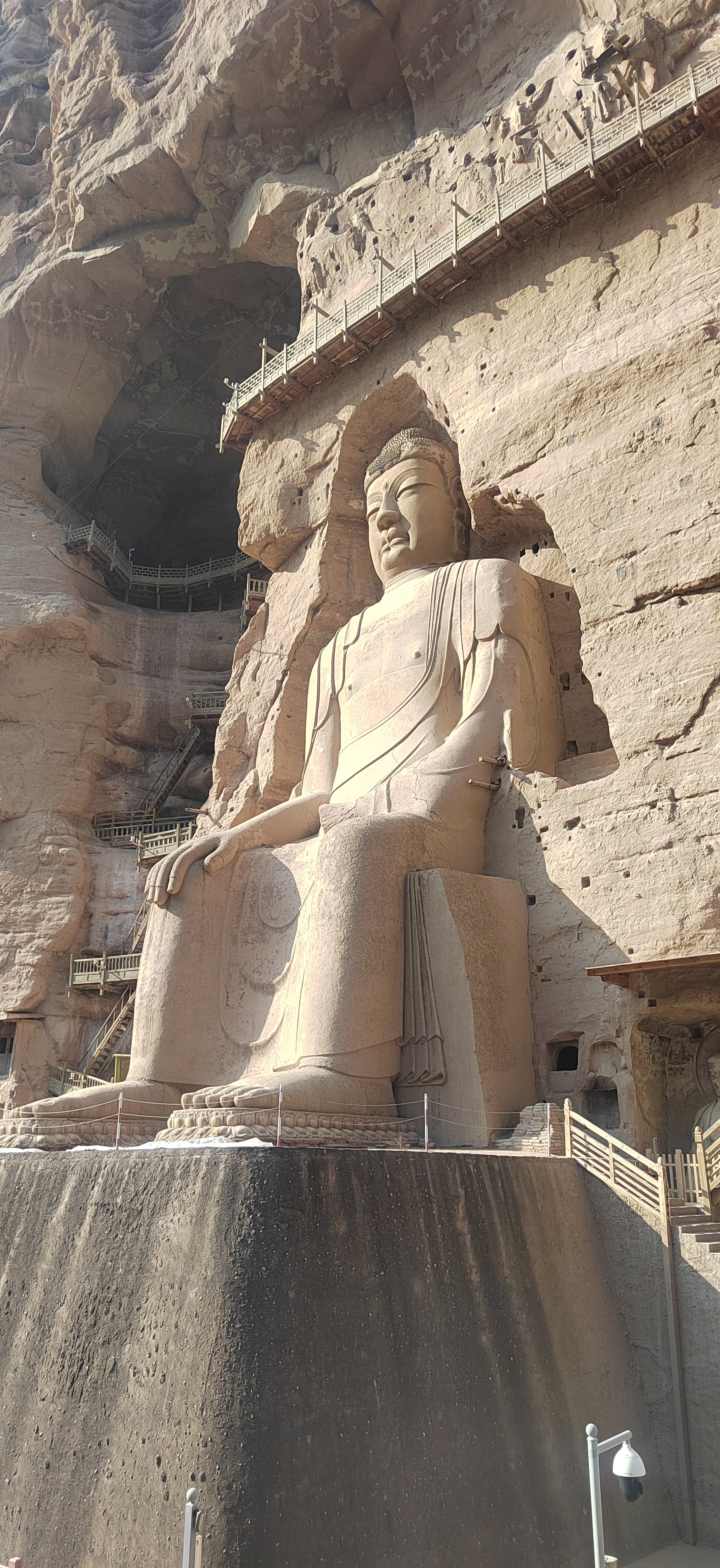

炳灵寺石窟开凿于西晋初年(约3世纪),正式建立于西秦建弘元年(420年),最早称为唐述窟。唐朝称龙兴寺,宋朝称灵岩寺,明朝永乐年后称炳灵寺。炳灵”为藏语“仙巴炳灵”的简化,是“千佛”“十万弥勒佛洲”之意。 据释道世《法苑珠林》文献记载,炳灵寺石窟的开凿历史可上溯到“晋泰始年”,即公元265年。此后,炳灵寺石窟不断开凿、营建、修葺、扩建,其间包括吐蕃王朝时期、确斯罗藏族政权时期及其后藏传佛教的长期经营,规模逐渐扩大,形成了仅次于敦煌石窟寺的具有藏汉两种风格的著名石窟寺。 11世纪时,西夏与宋交战,西夏下令毁桥,丝绸之路改道,显赫一时的炳灵寺从此冷落了下来。15世纪,藏传佛教进入炳灵寺,到了清代的康乾时期,藏传佛教达到鼎盛,炳灵寺的佛教活动进入了一个新的复兴时期。此时香火鼎盛,僧众多达3000人。晚清开始,炳灵寺石窟所在的河州地区民族矛盾日趋加剧,先后发生了乾隆四十六年、同治七年和十三年、光绪二十一年、民国十七年的社会动乱,给炳灵寺造成了严重的破坏。其中,第128,第147等大型洞窟被人为炸毁,大佛前的九层楼阁,木结构窟檐等寺院建筑被付之一炬,一些精美的佛教石雕造像成了断头残臂、身首异处。此后,寺院僧人纷纷逃离,佛事活动被迫停止。中华人民共和国成立之后,1952年9月,中央人民政府文化部组织中央美术学院、西北军政委员会文化部和敦煌文物研究所三个单位抽调13名专家、学者、技工,组成“炳灵寺石窟勘察团”,对炳灵寺石窟作了为期一周的细致全面的勘察和了解:摄影、临摹、测绘、洞窟内容调查等,并首次对石窟下寺区洞窟初步编号,共编124个窟龛。1953年10月,中央人民政府文化部在北京中国历史博物馆举办了“甘肃省炳灵寺石窟图片展览”,展出了炳灵寺石窟勘察团在考察中临摹的绘画和拍摄的照片共173件,时任文化部社会文化事业管理局局长的郑振铎先生亲自为展览撰写了《炳灵寺石窟概述》。1955年5月,永靖县炳灵寺文物保管所成立,对有价值的洞窟一一进行编号,结束了炳灵寺石窟长期无人管理的年代。至此,使这千年石窟和胜境,重照寰宇。1961年3月4日,国务院正式公布炳灵寺石窟为第一批全国重点文物保护单位。

评论: