泾渭分明,古人眼中,究竟谁清谁浊呢?百度百科里说泾水清,渭水浊。《诗经•邶风•谷风》里却说“泾以渭浊,湜湜其沚”,认为泾水浊,渭水清。然而泾渭二水孰清孰浊,自古以来却众说纷纭,莫衷一是。

关于诗经“泾以渭浊”,历代均认为泾浊渭清,乾隆后期专门上谕对该诗句的不同理解,认为“是以泾水因渭而浊,非谓泾水本浊也”,泾水发源地清澈,流入渭水后混浊。并命令陕西巡抚秦承恩实地勘察,辨别泾渭清浊,回奏上报。

实际上“泾渭清浊,聚讼纷纭”。历史上即使同一时期观察,也是清浊不定。清朝时期,根据清人观察记载,泾渭清浊各种情况均有,即泾浊渭清、泾清渭浊、泾渭清浊、泾渭均浊。结合现代水文观测,每日含沙量记载,全年总体为泾清渭浊,但又呈现出季节变化,即冬春泾清渭浊,夏秋泾浊渭清。

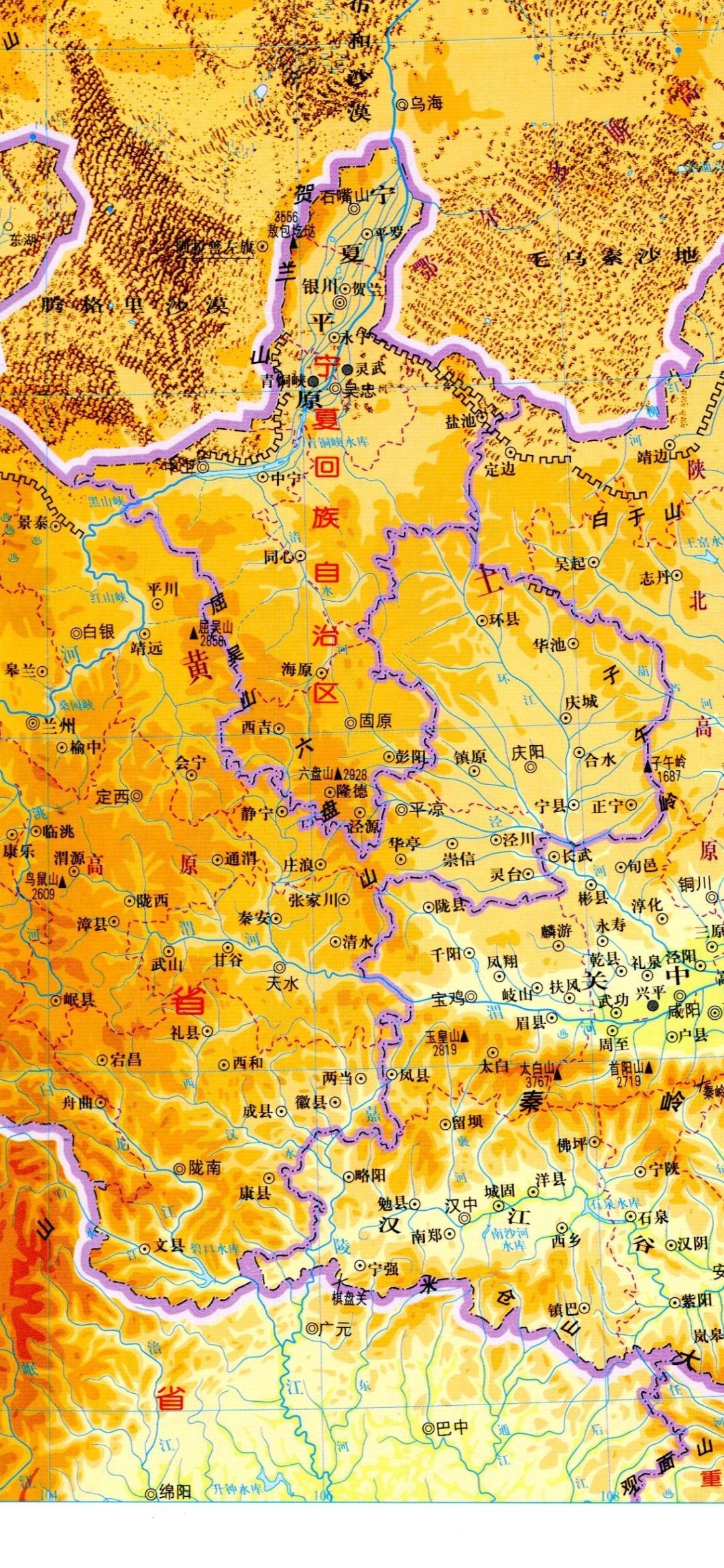

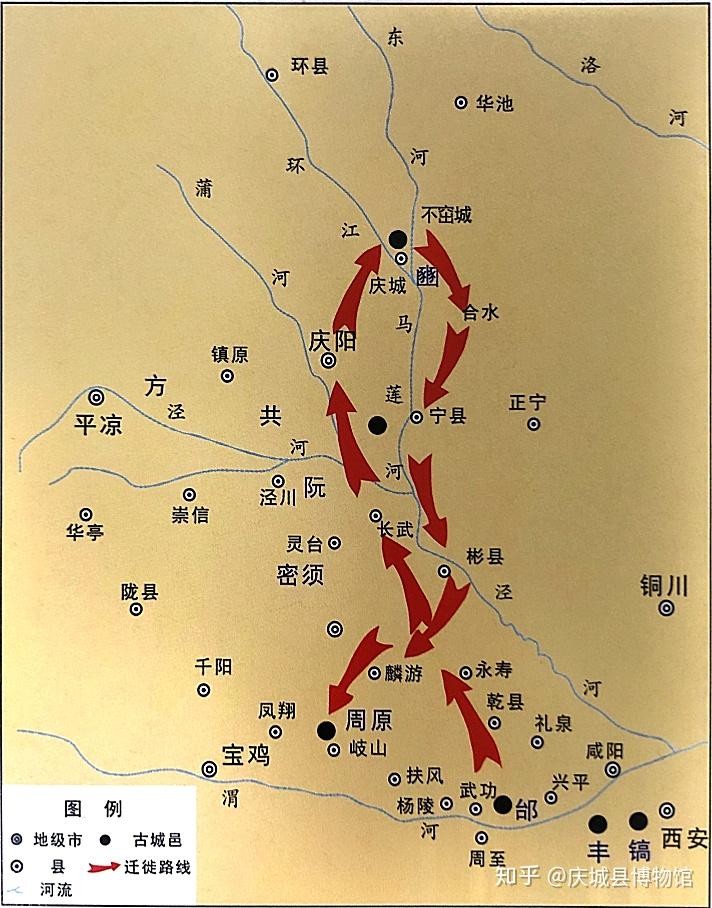

从地形上看,泾河流域位于陇东,典型的黄土高原,各种塬,农业耕种历史悠久,容易造成水土流失。从诗经里反应的周人历史,也曾经迁徙到泾河流域庆城、旬邑(豳地)地区,周人善于农耕,也说明当时当地适宜农业耕种。所以,诗经时代及更早时期,泾浊渭清是可能的。

葛剑雄《黄河与中华文明》提到,泾河北岸水系发育于黄土高原,源远流长,积水面积大,水土流失严重,是流域内的主要产沙区。渭水北岸较大支流为泾河、洛河。水文数据显示,泾河流域年输沙量约占渭河年输沙量53%。泾河两大支流马莲河、蒲河都流经黄土丘陵沟壑区和黄土沟壑区,土质疏松,水土流失严重,是泾河泥沙的主要来源区。书中也说自古至今,“泾渭分明”现象发生过明显变化,主要源自流域植被和水土流失变化。但认为西周时泾清渭浊,泾渭分明。以后泾河清浊反复变化,到唐代时清浊难分。近代泾渭仍有差异,但不明显,且呈季节性差异。

泾渭清浊呈季节变化,一年中大部分时间是泾河清,渭河浊。这是因为渭河流程长,汇水面积大,含沙量大;而泾河是渭河的支流,汇水面积小,含沙量小,且泾河地质年代久远,其河床下切至基岩,河流流经时卷起的底质少。但是到了雨季,泾渭分明的情况就发生了变化,甚至会出现“泾渭皆浊”的景象。随着雨季到来,雨带往北推移时,渭河上游位置靠南而先进入雨季,径流量增加带来的泥沙增加,表现出泾清渭浊。当雨带进一步向北推移,泾河上游也进入雨季,此时就表现为泾渭皆浊。当雨带9月南撤时,泾河上游位置靠北而先受到秋雨影响,此时为渭清泾浊。

评论:

癞蛤蟆: 细节见真知