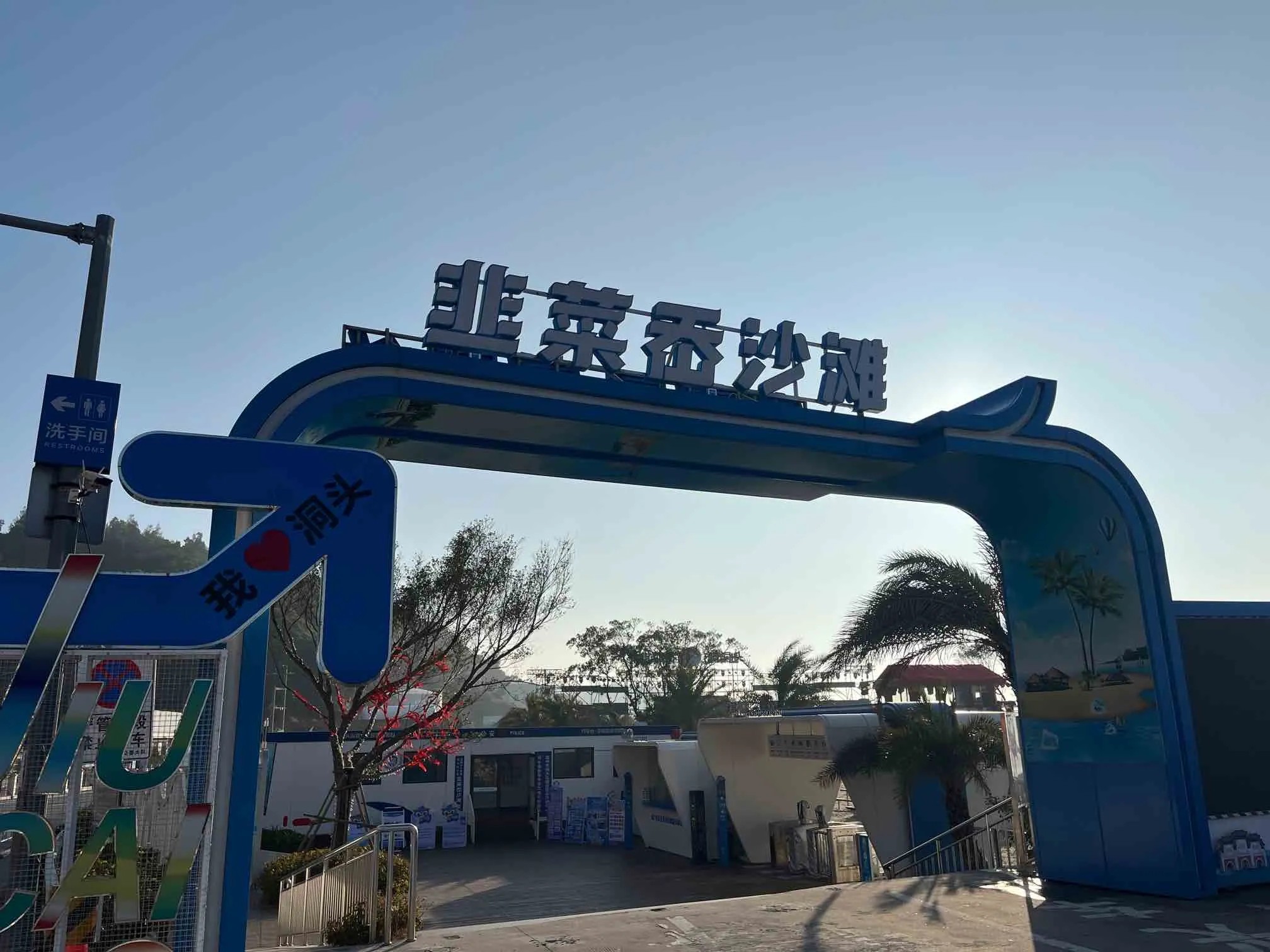

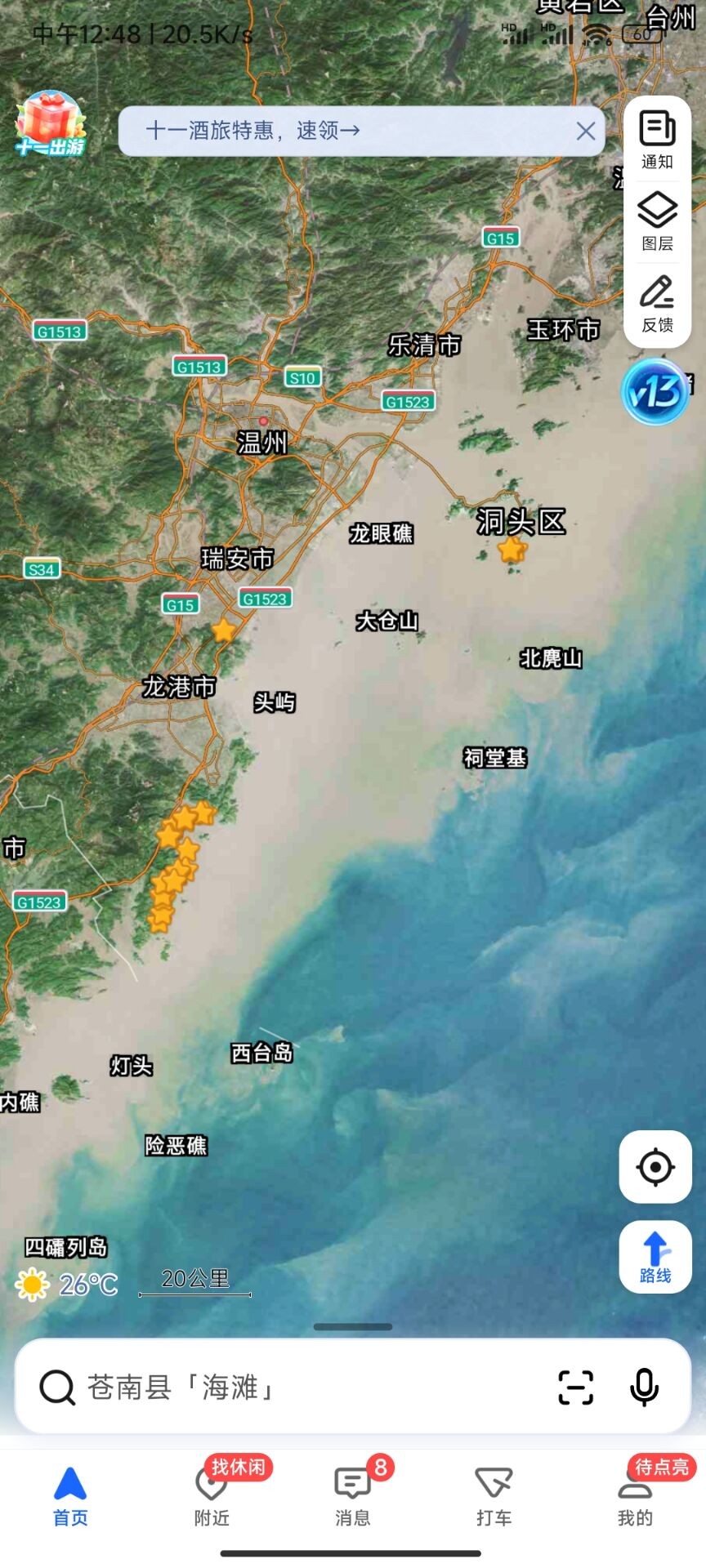

在洞头半岛的第十五日,海风依旧裹挟着咸涩的气息掠过街巷。我走过渔港新城的石板路,瞥见商户们如潮汐般规律而克制的神情——他们与顾客的互动恰似渔人收网,精准克制却少了些市井的温度。这令我想起王鼎钧在《海水天涯中国人》中的感慨:"他乡的海浪拍打着异乡人的孤岛",此刻方知漂泊者的怅惘原是这般具象。 春日的洞头宛如一幅未完成的水墨长卷:滩涂上错落的渔网与天际线处林立的塔吊共舞,扬尘与海雾交织成朦胧的纱幔。这让我愈发怀念徽州四月天——新安江畔的油菜花海是打翻了的太阳碎片,齐云山麓的映山红则似大地涌动的赤潮。艾青笔下"为什么我的眼里常含泪水"的深情,大约只有在游子凝望故土时才能全然领会。 当舌尖触碰洞头的清蒸海味,恍若听见老子"治大国若烹小鲜"的古老箴言在此落地生根。这与徽州灶台间的交响诗何等不同:臭鳜鱼的浓烈是黄山松涛在味蕾激荡,毛豆腐的醇厚恰似徽墨在宣纸晕开的层次。饮食之道,终究是水土写给游子的密码信笺。 穿行于霓虹初上的中心街,现代化浪潮正重塑着这座海岛的血脉。文旅项目尚在萌芽阶段,文化密码仍在等待破译者。这倒应了余秋雨在《文化苦旅》中的断言:"所有故乡原本都是异乡",或许百年后的洞头人,也会在钢筋森林里找寻属于他们的文化图腾。 暮色中翻开手机相册,屏山村的老墙马头在烟雨里若隐若现。忽然懂得苏轼"此心安处是吾乡"的豁达里,藏着多少欲说还休的乡愁。人生逆旅中,每个驿站都是命运馈赠的琥珀——洞头的海风终将浸润我的行囊,而徽州的烟雨,早已成为刻在骨血里的月光。