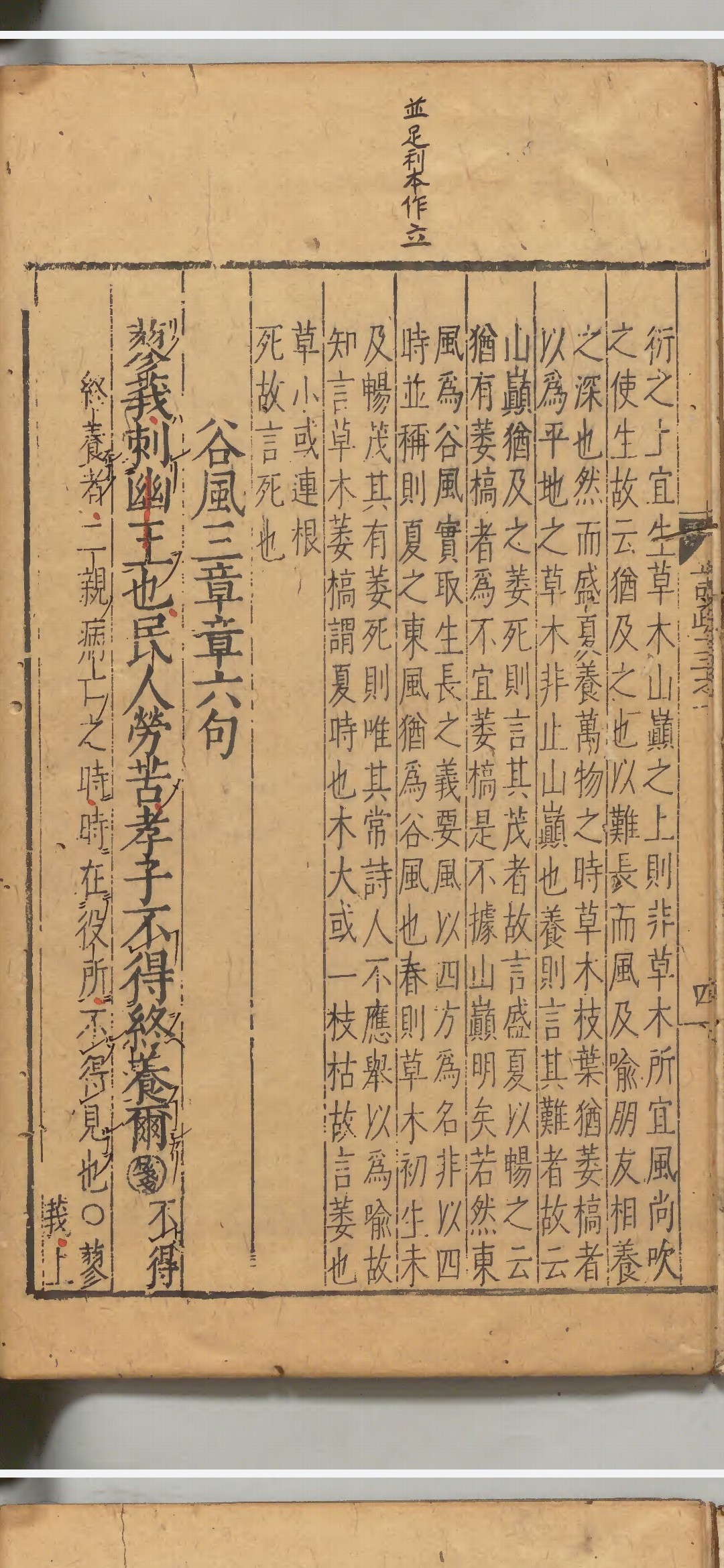

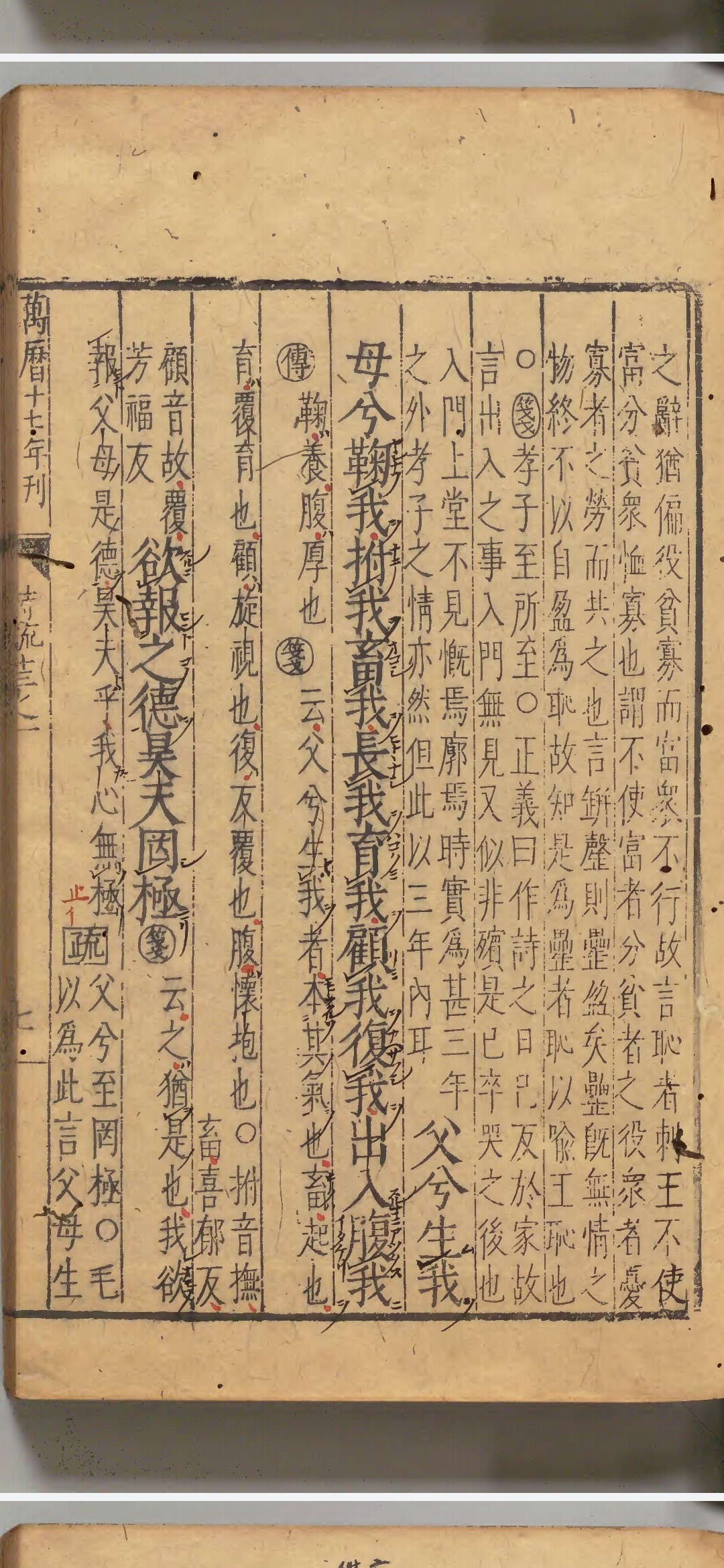

小雅•蓼莪—1

蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。

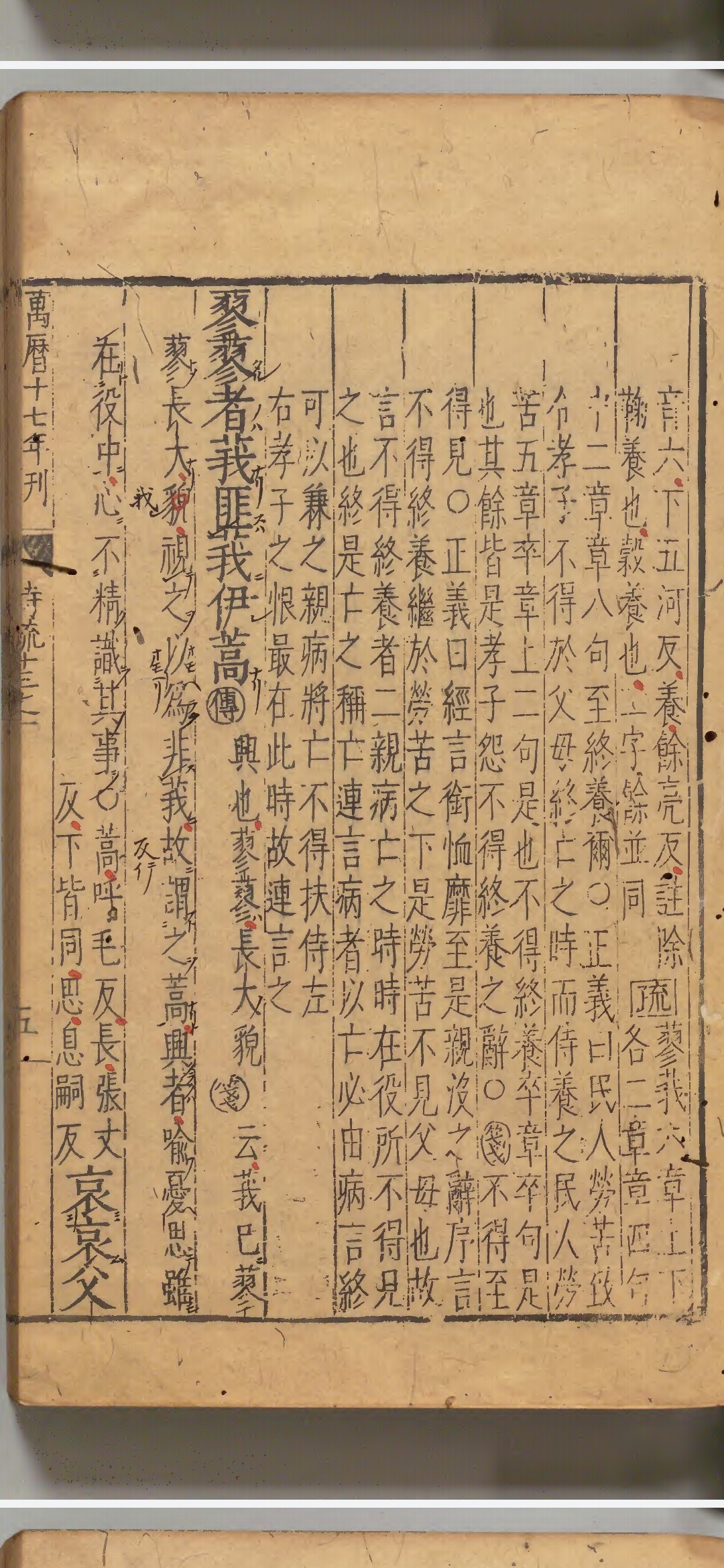

蓼蓼者莪,匪莪伊蔚。哀哀父母,生我劳瘁。

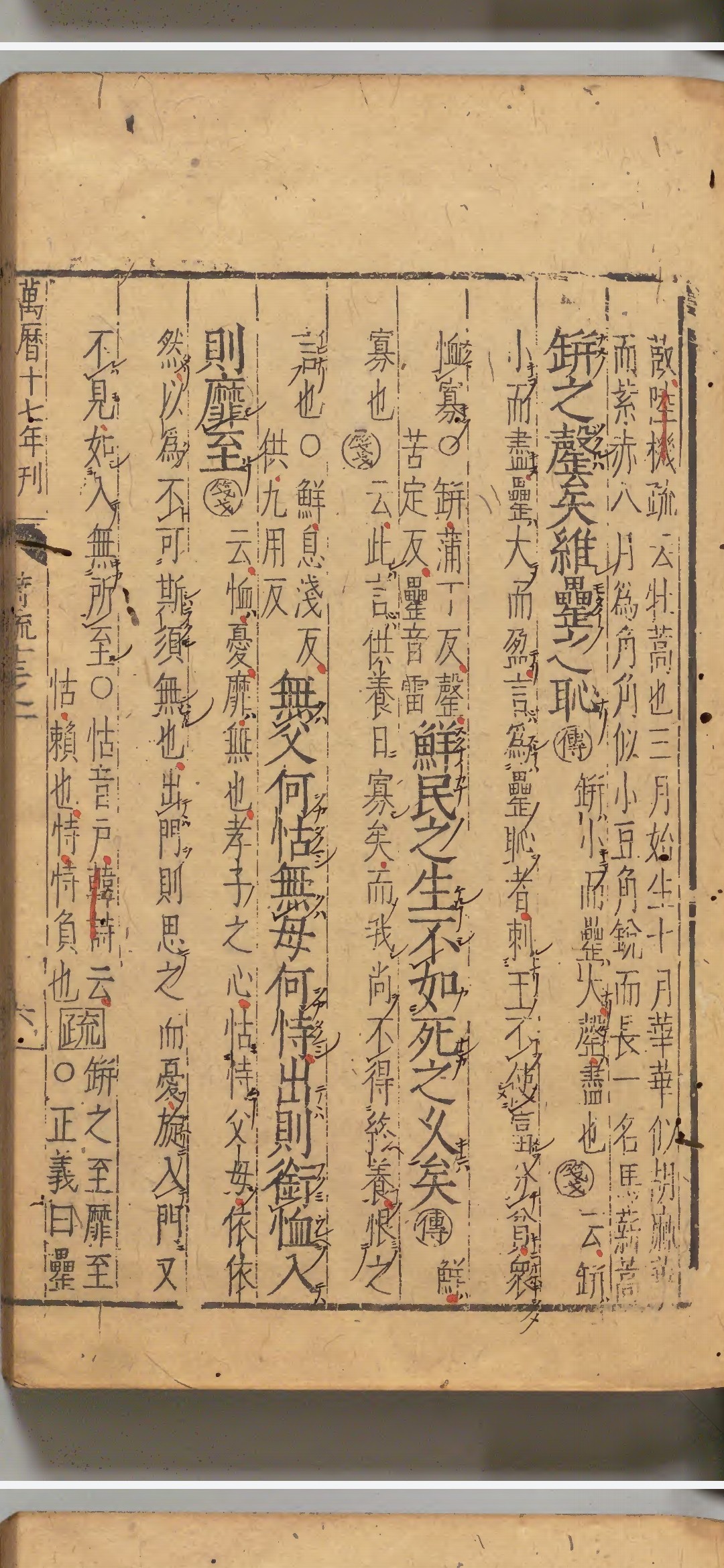

瓶之罄矣,维罍之耻。鲜民之生,不如死之久矣。无父何怙?无母何恃?出则衔恤,入则靡至。

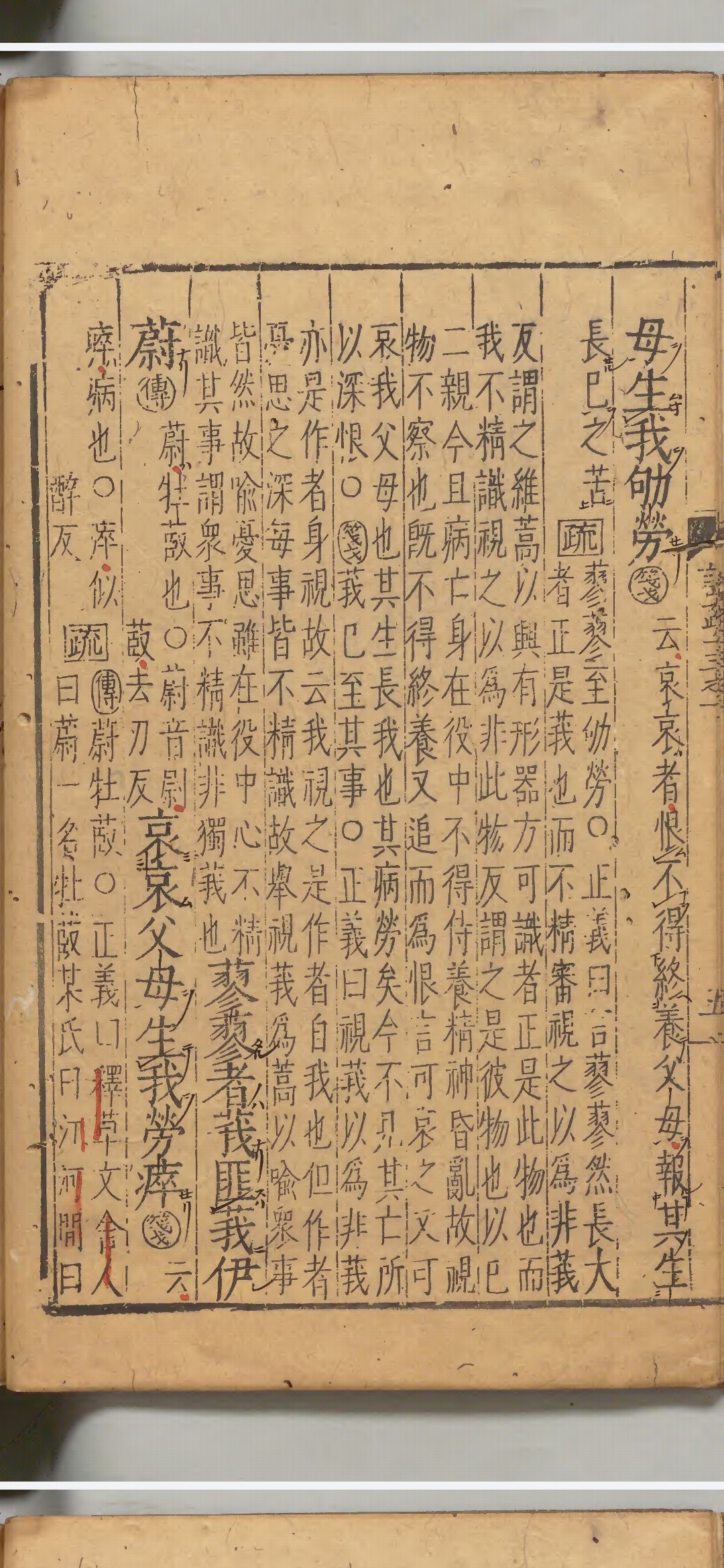

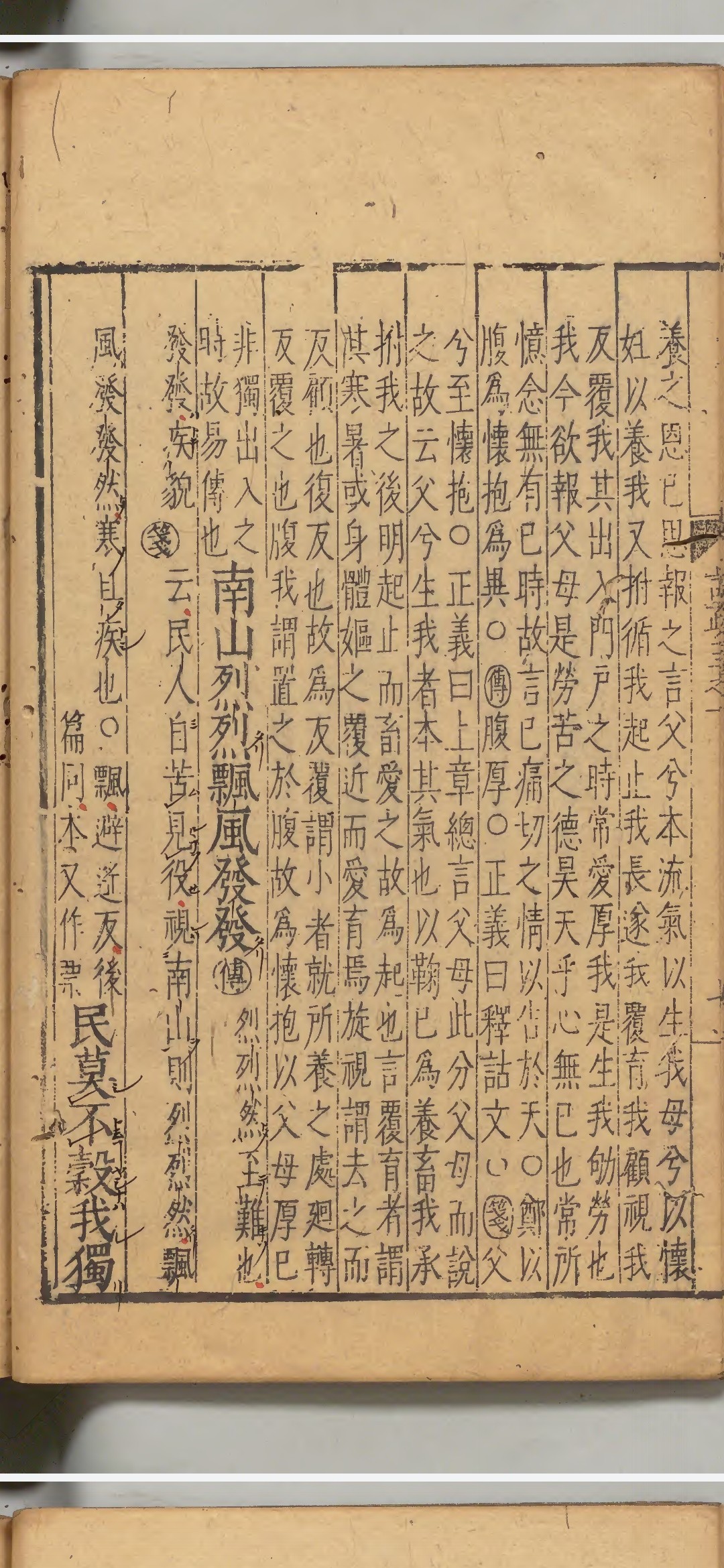

父兮生我,母兮鞠我。抚我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德。昊天罔极!

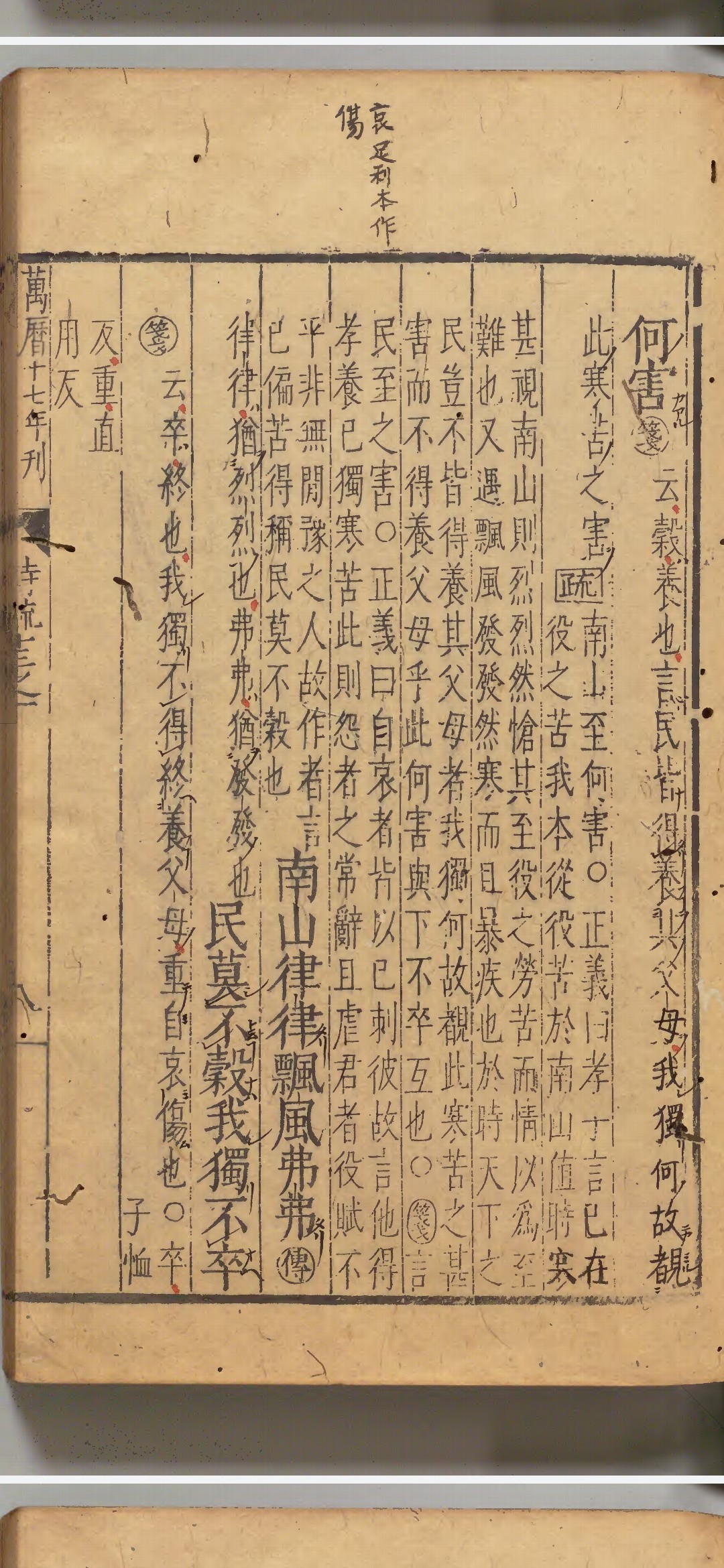

南山烈烈,飘风发发。民莫不穀,我独何害!

南山律律,飘风弗弗。民莫不穀,我独不卒!

这是一首人民苦于兵役,悼念父母的诗。作者深痛自己久役贫困,不能在父母生前尽孝养之责。《毛诗序》说:“《蓼莪》,刺幽王也,民人劳苦,孝子不得终养尔。”郑笺云:“不得终养者,二亲病亡之时,时在役所,不得见也。”鲁诗以《蓼莪》为“困于征役,不得终养而作”。《蓼莪》主题背景,三家诗说与毛传郑笺一致。欧阳修认为所谓“刺幽王,民人劳苦”云云,“非诗人本意”(《诗本义》),诗人所抒发的只是不能终养父母的痛极之情。

人生最大的悲痛莫过于,子欲养而亲不待。此诗即为悼念父母的祭歌。全诗六章,上下各两章,章四句,中二章,章八句。方润玉《诗经原始》对本诗内容结构和表现技巧评价道:“诗首尾各二章,前用比,后用兴;前说父母劬劳,后说人子不幸,遥遥相对。中间两章,一写无亲之苦,一写育子之艰,备极沉痛,几于一字一泪,可抵一部《孝经》读。”

前两章写父母生养“我”辛苦劳累。头两句以比引出,诗人见蒿与蔚,却错当莪,于是心有所动,遂以为比。莪香美可食用,并且环根丛生,故又名抱娘蒿,喻人成材且孝顺;而蒿与蔚,皆散生,蒿粗恶不可食用,蔚既不能食用又结子,故称牡蒿,蒿、蔚喻不成材且不能尽孝。诗人有感于此,借以自责不成材又不能终养尽孝。后两句承此思言及父母养大自己不易,费心劳力,吃尽苦头。

中间两章写儿子失去双亲的痛苦和父母对儿子的深爱。第三章头两句以瓶喻父母,以罍喻子。因瓶从罍中汲水,瓶空是罍无储水可汲,所以为耻,用以比喻子无以赡养父母,没有尽到应有的孝心而感到羞耻。句中设喻是取瓶罍相资之意,非取大小之义。“鲜民”以下六句诉述失去父母后的孤身生活与感情折磨。诗人与父母相依为命,失去父母,没有了家庭的温暖,以至于有家好像无家。曹粹中说:“以无怙恃,故谓之鲜民。孝子出必告,反必面,今出而无所告,故衔恤。上堂人室而不见,故靡至也。”第四章前六句一一叙述父母对“我”的养育抚爱,这是把首两章说的“劬劳”“劳瘁”具体化。诗人一连用了生、鞠、拊、畜、长、育、顾、复、腹九个动词和九个“我”字,语拙情真,言直意切,絮絮叨叨,不厌其烦,声促调急,确如哭诉一般。这章最后两句,诗人因不得奉养父母,报大恩于万一,痛极而归咎于天,责其变化无常,夺去父母生命,致使“我”欲报不能!

最后两章承第四章末二句而来,抒写遭遇不幸。头两句诗人以眼见的南山艰危难越,耳闻的飙风呼啸扑来起兴,创造了困厄危艰、肃杀悲凉的气氛,象征自己遭遇父母双亡的巨痛与凄凉,也是诗人悲怆伤痛心情的外化。四个入声字重叠:烈烈、发发、律律、弗弗,加重了哀思,读来如呜咽一般。后两句是无可奈何的怨嗟。

赋比兴交替使用是此诗写作一大特色。三种表现方法灵活运用,前后呼应,抒情起伏跌宕,回旋往复,传达孤子哀伤情思,可谓珠落玉盘,运转自如,艺术感染力强烈。

《小雅·蓼莪》一诗所表达的孝念父母之情对后世影响深远。《晋书·孝友传》载王裒因痛父无罪处死,隐居教授,“及读《诗》至‘哀哀父母,生我劬劳’,未尝不三复流涕,门人受业者并废《蓼莪》之篇”。子女赡养父母,孝敬父母,本是中华民族的美德之一。此诗则是以充沛情感表现这一美德最早的文学作品,对后世影响极大,不仅在诗文赋中常有引用,甚至在朝廷下的诏书中也屡屡言及。

评论: