电影《封神》(第一部)拍出了精髓,这是原著及其他相关文艺作品所不能达到的,即发乎本性,天道相佐。《封神演义》中,过分突出天道,情节设置显得牵强附会,也枯燥乏味。很多相关作品,将狐妖魅惑作为各种线条展开的支撑点,由因及果。先理而后情,这样的故事都不算上乘。但这部《封神》,突出了商纣王本性的暴发,天道作为悬空的基调,没有留下太显著的痕迹,对狐妖魅惑的表达方式兼顾了天道轮回,更突出了人道为先,天道相佐,发乎本性,辅成天道。先情而后理,自成情理。

殷寿在征战中的果敢勇决,让近乎残暴的本性被淡化,但在野心的驱使中,没有哪一种邪恶的本性是可以被隐藏到底的。他与狐妖的融合不再被简单地表达成被女色魅惑,而是出于野心膨胀的本性。狐妖,不再是与人道相悖的纯粹对立面,而是深深融入了由避无所避到不屑隐藏的阴暗本性。狐妖魅惑,与其说是成全了正邪两面的纯粹对立,不如说是将人道中的正邪分割开,进而为天道的介入铺平了道路。

殷寿劈开轩辕坟,勾连上古,血滴在封印的狐妖身上,触发表象的天道轮回。但天道之所成,必然依靠人道之所行。营帐中,狐妖舔血,既是验明恩主正身,也是对本性的确认,狐妖的姿态从畏畏缩缩,转身迅速变为主动迎合,一语道出殷寿本性,狐妖便是殷寿邪恶本性的外在写照,从避无可避到不屑躲藏,邪恶本性一旦瞬间破防,便执迷不悟、再无回头之路,天道的介入由此开辟。

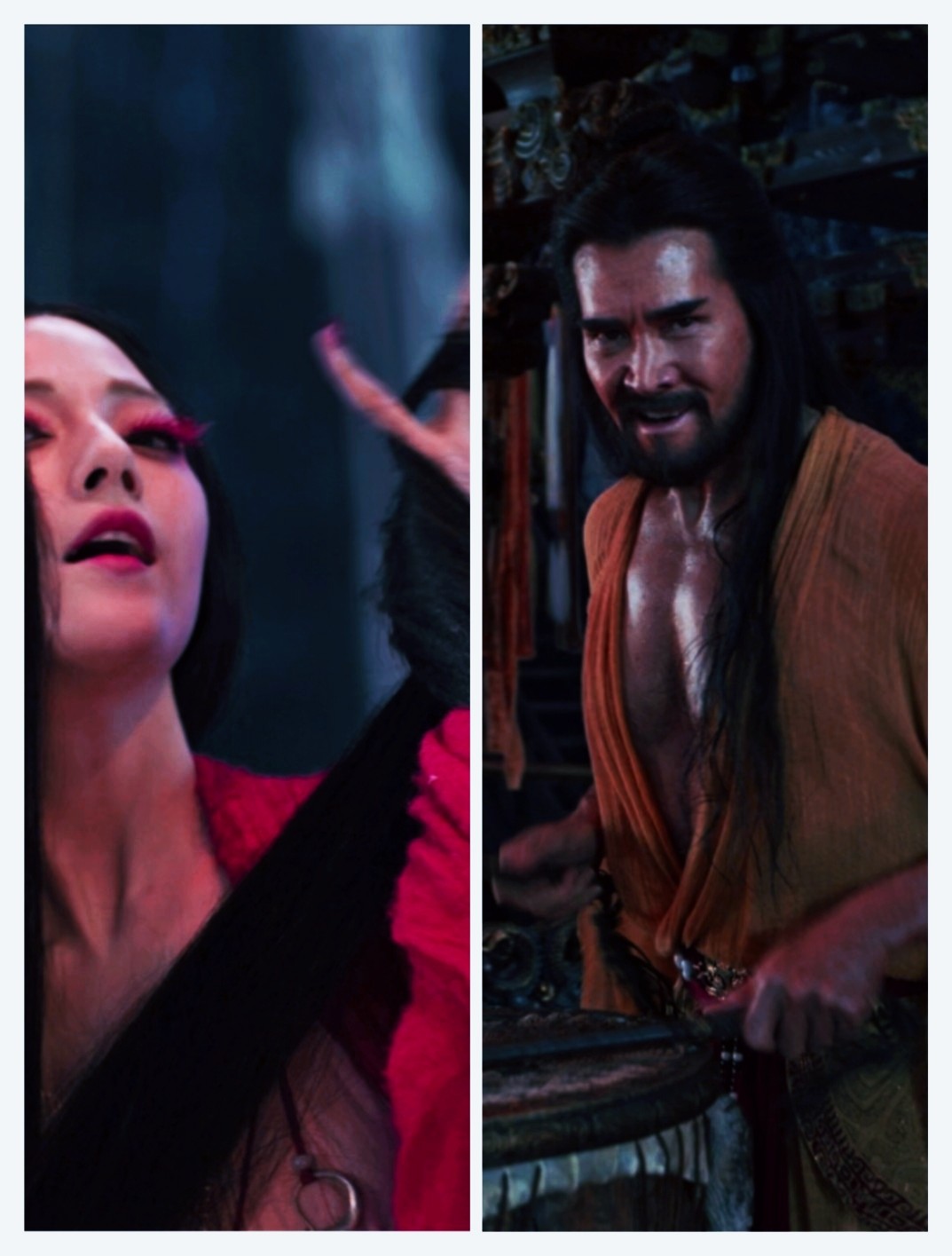

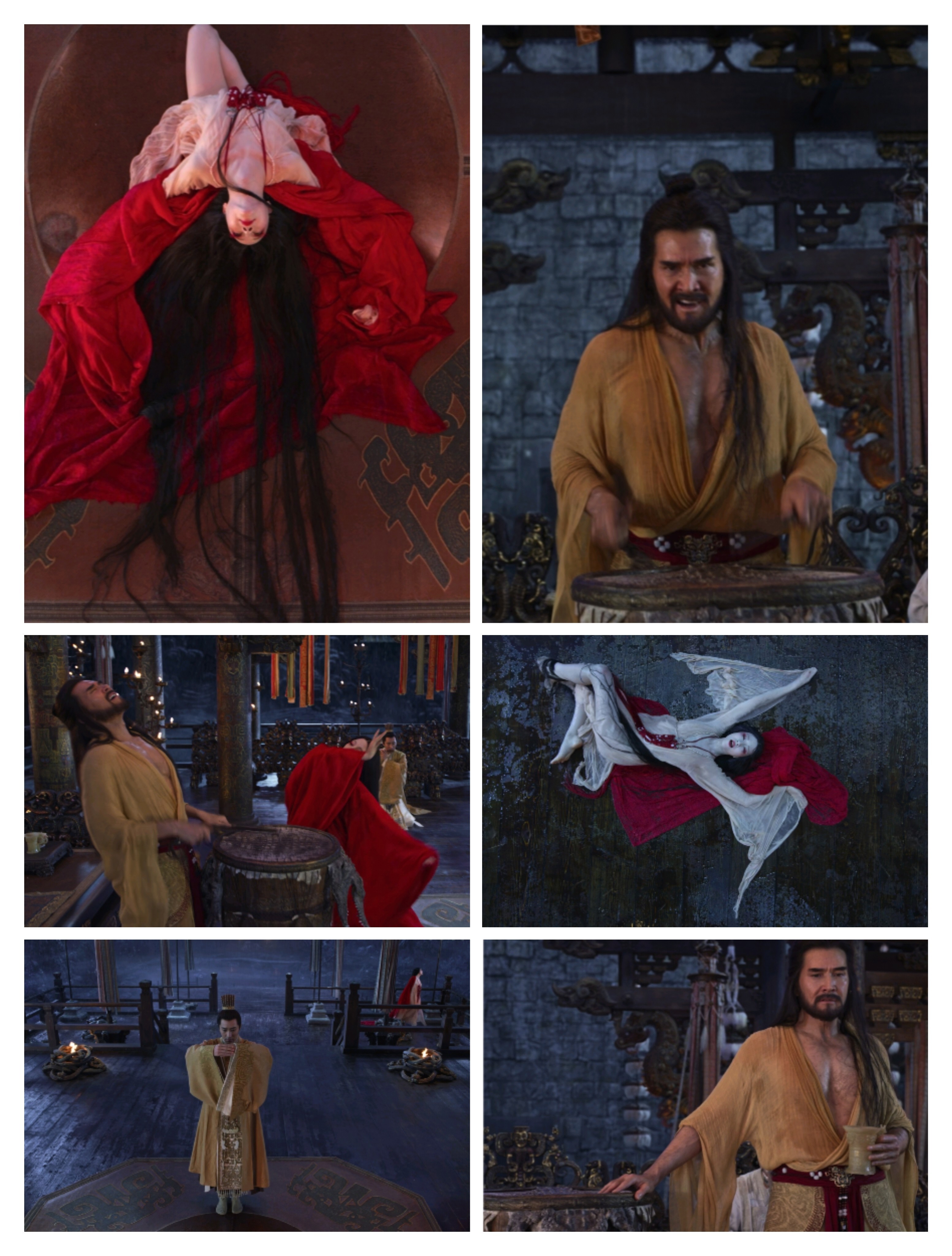

狐妖的魅惑,与其说是外在的引诱,不如说是殷寿内在的野心和欲望毫无遮拦的外在表现形式,他与苏妲己击鼓而舞的情景是最直接的表达。这个桥段中,狐妖的魅惑姿态招招摄入心魂,鼓声如心跳全部落在点上,这是本性的释放与满足的共振。天道兑现的伏笔,便是正邪两立。有纯粹的恶,必然会有纯粹的善,否则难成天道。而在这个场景中,人道中正邪两立的局面也有了清楚的表现,蠢动的鼓声与魅惑的舞姿,和忧心忡忡与惴惴不安的笛声相互协奏,看似和谐,其实暗中泾渭分明,潜藏玄机,只不过代表邪恶的表达是赤裸裸的,代表正义的表达此时还是暂时隐匿的,伯邑考随后也不得不以命换命,为正义的延伸谋求喘息之机。

这部影片发展到后面,正邪对立的格局终于被彻底打开,在极具压迫感的邪恶笼罩下,正义无需隐藏,正邪得以针锋相对,剑拔弩张。而推动这一格局的情节中,最具内涵的演绎就是王叔比干的挖心,不再是被逼无奈,而是比干主动所为,以殉道的姿态妄图在黑暗中举起火把。

尽管比干注定失败,但也验明了一个前提,当双眼可睁但本性难移,双眼被本性蒙蔽,那么黑暗中殉道者燃烧的火焰也是黑色的。这一刻,殷寿面对本性揭开了最后一块遮羞布,也让都有人真正看清了真相。所谓魅惑,只发乎本性。确认了人道之争,天道才可介入。否则,就连姜子牙的封神榜都不知道该交给谁了。