今天在宁波外滩,想起了上海外滩。“那青年看着涨水的苏州河,河面开阔,河水清冷,船抬得很高,几乎与岸齐平。沿岸的大仓库,还有人家,画卷似的慢慢展开,罩着水色。天也罩着水色,一律发出青蓝的颜色。”。富萍最终选择逃脱被人宰治的命运,选择在上海立足,苏州河和黄浦江的汇流,棚户区还是十六铺码头,哪怕是混迹于奶奶看不起的边缘地带,依然在亭子间立足。--节选。

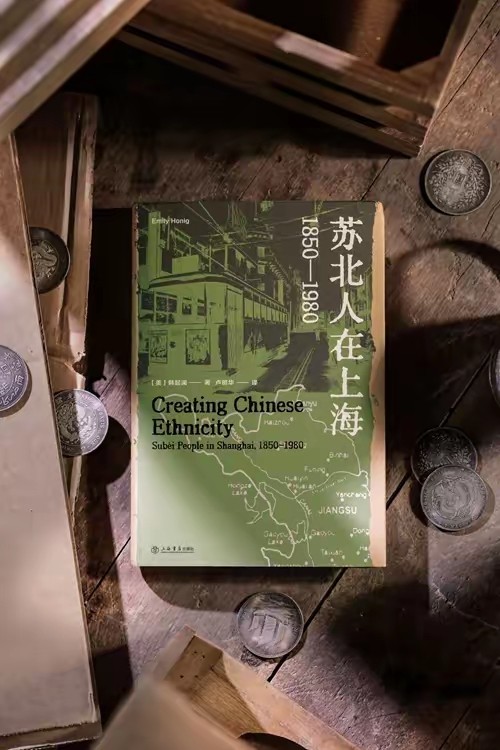

“江北”“苏北”,或者“苏北人”“江北人“这一称谓,在苏南及上海的历史语境中大抵是灰色的,深具地域歧视性的。互联网的记忆比鱼要强,尽管上海实际上就是一座移民汇聚的城市,但是除了市中心几个区以外,在自我优越感很好的上海人眼里都是乡下人。比如崇明人讲话,一直被开涮,“排外”始终是全国人民对这座魔都之城的既有印象。

如果要从头去梳理上海人“排外”的历史,上海开阜以来,除了本地松江府(上海县),邻近的苏锡常和杭嘉湖甬绍是最重要的移民地,经济条件相对优越。

而苏北人一定是被污名化最严重的群体,从十九世纪末开始,称呼也是穷困、无知、肮脏和鄙俗的,被置于城市市民鄙视链的最底层。他们来到上海从事本地人和浙江、苏南移民不愿从事的辛苦劳作,拉黄包车、剃头、修脚、搓澡、码头苦力、扫地、倒马桶…,半个多世纪,他们盘踞在苏州河沿岸建成了蔚为壮观的“滚地龙”(棚户区)。“江北”也作为一种文化符号慢慢地渗透进了上海的毛细血管当中,如果哪位市民在嘴里蹦出几句苏北话,反而会被视为一种调笑和幽默。

于是民国前后,上海本土的滑稽戏中就有不少融合苏北腔的段子,无所不用其极。“海派文化”当中,东西合璧和土洋结合的兼收并蓄,上海的城市形象除了消费和小资,那种沉潜于浮华之下的坚韧很大程度上正是由这些苏北移民带来的,彼此交织、冲突、融合,最后妥协成如今的上海话里居然有了20%的苏北元素,或许这也是体认上海这座城市复杂精神内核的

评论: