千高原26:

主题:语言的变量

传统语言学的第三个公设是:存在着语言活动的常量或共相(universals),它们能够使我们将语言界定为一个同质的系统。这个公设导致的语言学的问题和“多数派”科学的问题是同样的,多数派科学(即具有树状结构的科学),将连续的现象切割成分离的单元,接着再用理论将这些分离的单元组合成一个同质的系统。语言学如果要被称为科学,也需要从混乱的语言现象和实践中抽取出稳定抽象的常量,用来将语言稳固成一个同质的系统。乔姆斯基的语言学就是这样的一种多数派科学。而德勒兹的目的是从“少数派科学”(即具有根茎状结构的科学)的角度研究语言。

将语言学编程少数派科学要求我们认识到语言中的“持续变量”(continuous variation),语言并不是由常量组成的,而是变量,其作为一个整体也不是同质的,而是异质的。这种研究语言学或者科学的方法在导论中被叫做“知觉符号学”(perceptual semiotics),这种方法论要求我们克服知觉认识的障碍——将事物看做稳定的——将事物看做一个过程,将一个事物与别的事情联系在一起。

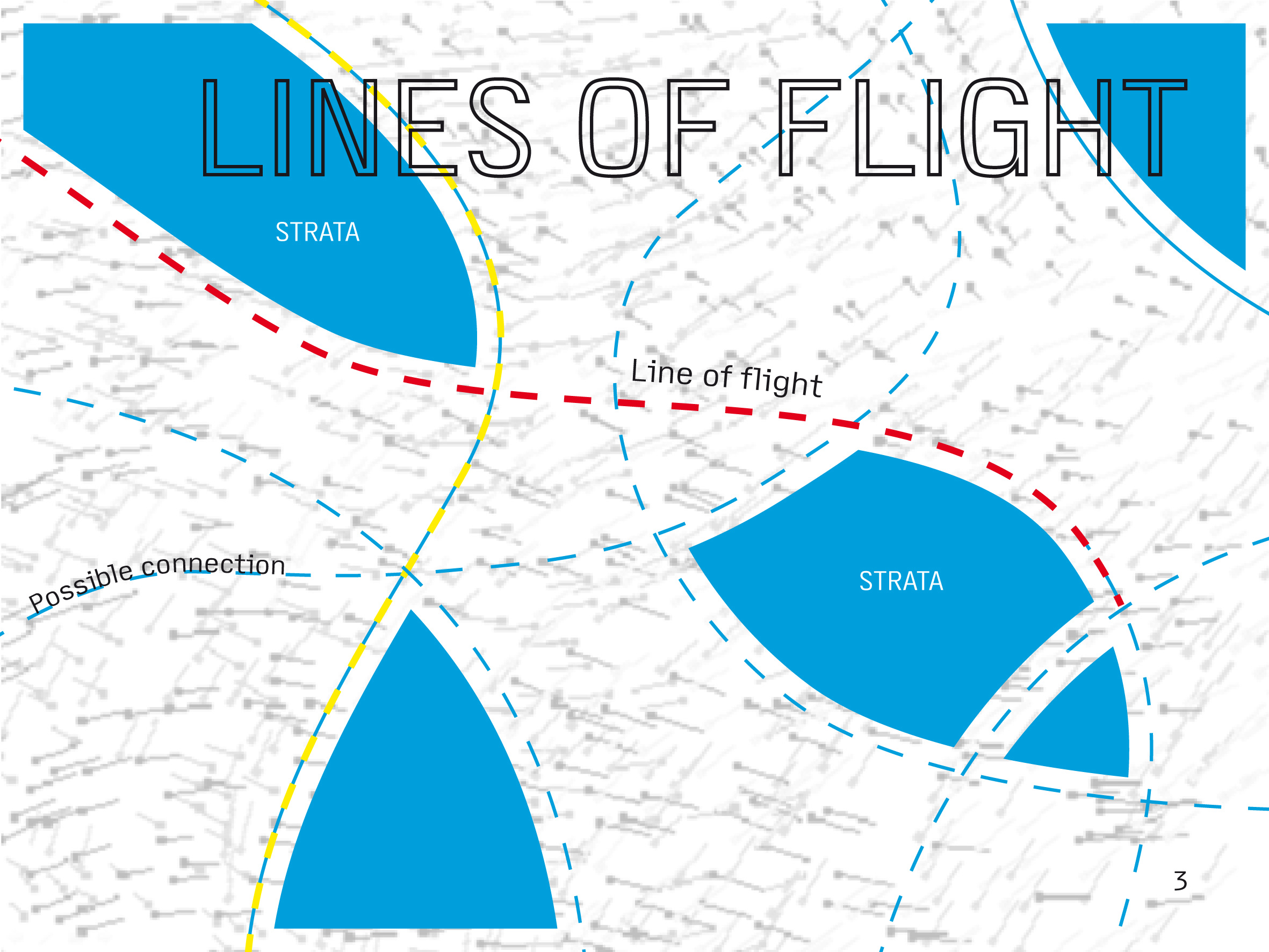

我们可以通过考虑一个具体场景来理解这种方法论。比如“我发誓”这个陈述,当一个孩子对他的父母说“我发誓”,和一对新婚夫妇对对方说“我发誓”,和一个证人对法官说“我发誓”,是完全不同的。有的人会说,这个陈述在每个案例中都是同样的;也有人会说,陈述因为场景的不同而发生了变化。而德勒兹认为,这两种看法都是遵循了多数派科学的方法论,前者试图从语言的表达中抽象出常量,而后者从语言的内容中抽象出常量。而按照知觉符号学的方法,多元体可以被看作过程以及持续地向其他多元体打开的原因在于存在着逃逸之线(lines of flight),在语言学中,逃逸之线也叫做流变之线(virtual line),流变之线将“我发誓”这个陈述与其他变量(在上述例子中是“我发誓”的不同的使用场景)联系在一起,也将“我发誓”在不同场景下的不同含义连接在了一起,陈述变成了一个持续的变量。

流变之线(在这里等同于抽象机器)本身也不能被看作为常量,作为锚定口令的种种变体。前面我们说到过,在语言层中,内容和表达中都存在变量(也就是它们各自的实体部分,也就是结域和解域的部分),而抽象机器是划定了变量的可变范围(在有机层中我们举过一个类似的例子,作为容贯平面的混沌宇宙给有机层提出的问题是如何生存,在有机层中每一个生物个体都有自己的回答(比如牛进化出了许多个胃,人将食物做熟再吃),有机层的抽象机器则是将各种回答综合成一个回答,即维持自稳态,抽象机器的回答给出了如何生存的范围,但是它并不决定了牛一定进化出多个胃,以及人将食物做熟才吃)。

抽象机器的这种特征来源于德勒兹对“抽象”这个概念的特殊用法。“抽象”在德勒兹的语境下并不等同于在多数派科学语境下的“隐藏在多变的现象背后的普遍规律”。德勒兹将“抽象”等同于数学概念中的“奇异”(singular),奇异在数学中并不是多数的反义词,而是与“常规的”(ordinary)相对。举个例子,三角形拥有三个奇异点,每两个奇异点之间的所有点就叫做常规点。那么,三角形的抽象机器就是这三个奇异点的所有可能的变量的集合。而每一个配置(在有机层中就是每个牛,每个人,在数学中就是每个三角形)都是集体性的,是许多个相交的线的混合,这些线都拥有着倾向于稳定和变化的力。而个体(即我们传统意义上的稳定的个体)都是抽象机器和配置的互动产生的,这就意味着,每当我们试图在在混乱的语言现象和实践中找到一个常量时,这就意味着我们忽略了这个所谓常量背后的抽象机器和配置的相互作用。

评论: