第一部分 什么是悲观,什么是乐观

#积极心理学 #活出最乐观的自己

第1章 悲观者与乐观者的画像

悲观可以改变

悲观者可以通过学习成为乐观者

目录

①无助是我们人生的开始

②我们不再是环境的傀儡

③抑郁的时代,悲观的自我

④成功与健康的关键

⑤人人都能学会乐观

正文

第一节 无助是我们人生的开始

悲观现象的核心是无助感

所谓无助感是指无论你怎么做都无法改变你的命运

如果我说

只要你翻到本书第104页,我就给你1千元,你很可能会去做

只要你可以用意志力去收缩你的瞳孔,我就给你1千元,你可能也想去做

但不会成功,因为你无法收缩瞳孔

对收缩瞳孔这件事,你就是无助的

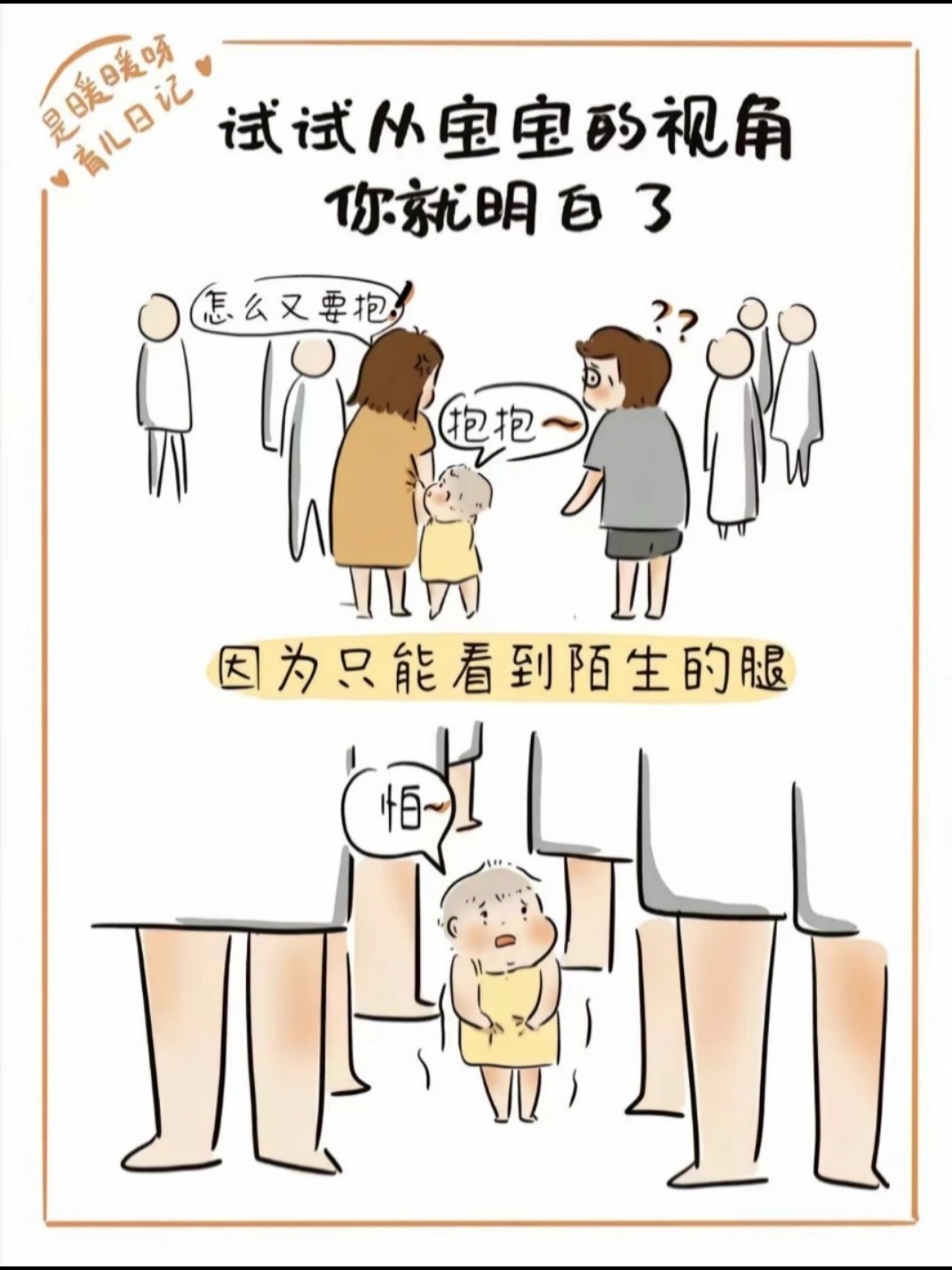

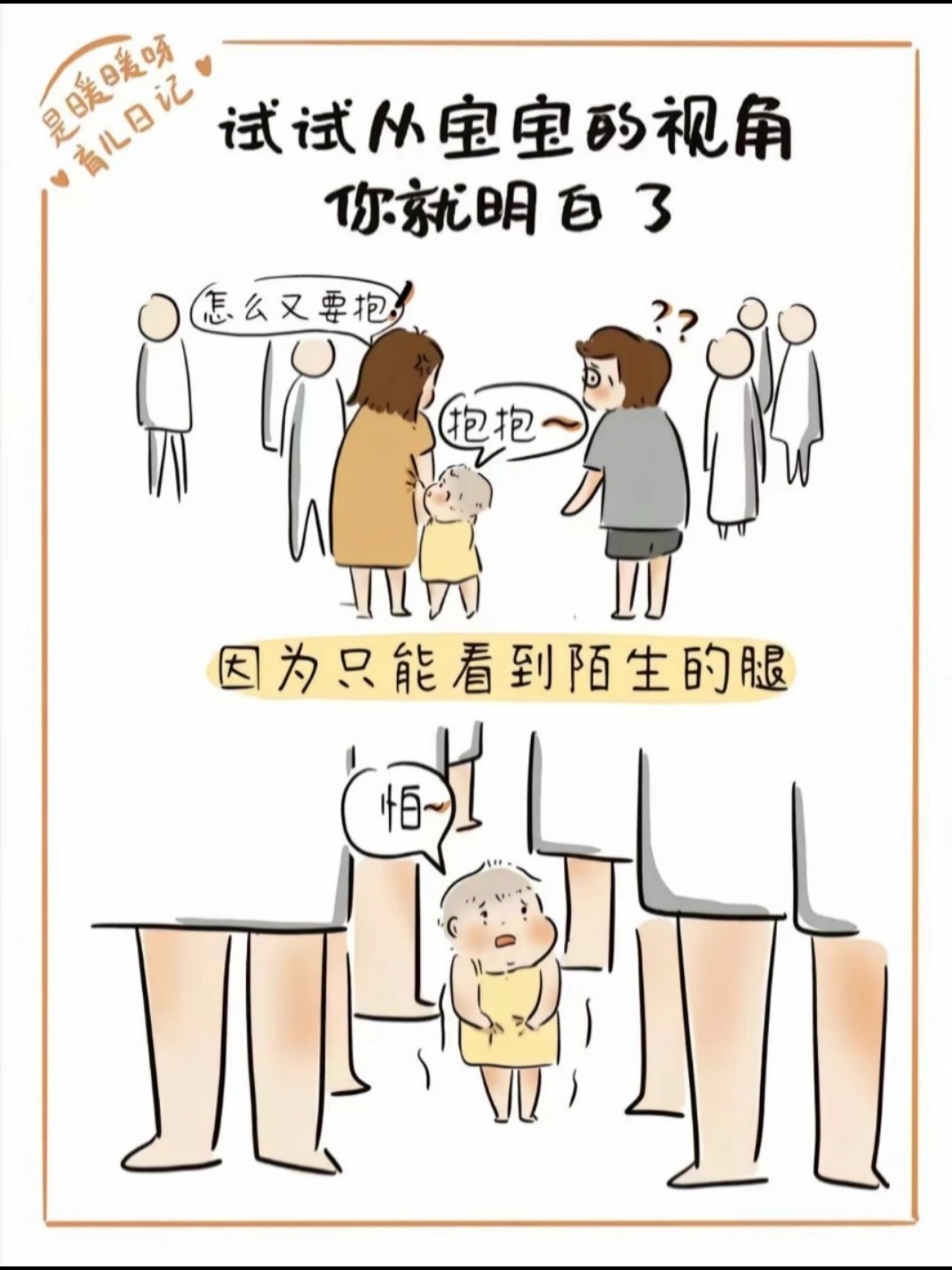

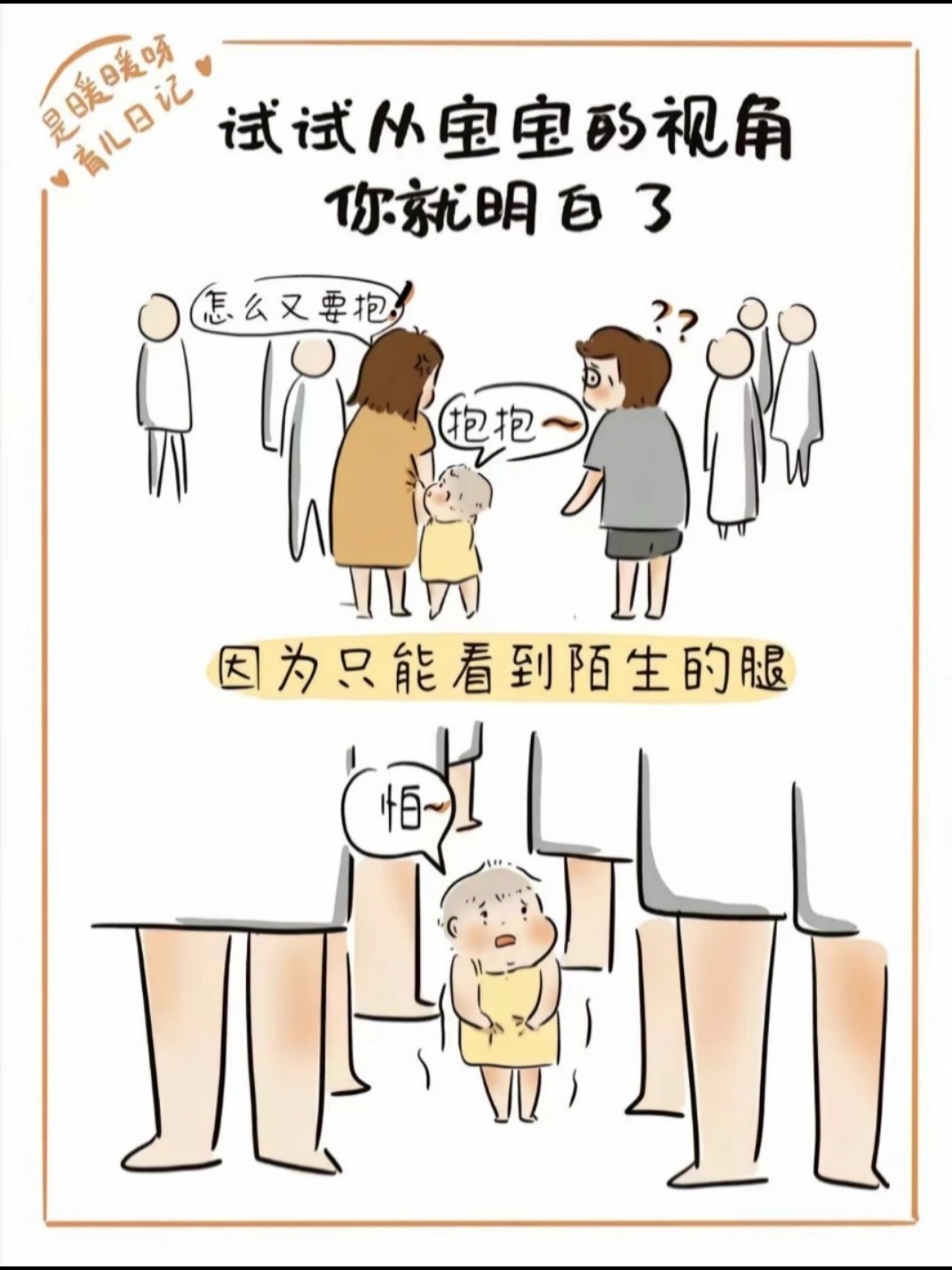

生命一开始就是无助的

初生婴儿

无法做任何事,几乎所有行为都是反射行为

虽然他一哭妈妈就会来

但这并不表示他控制了妈妈来不来的行为

哭只是他对痛苦或不舒服的一个反射反应

对要不要哭,他完全冇选择的余地

初生婴儿

只有一个行为勉强算得上可以自主控制:吸吮

人生快要走到尽头时,常常又回到无助阶段

我们可能会失去~的能力

@行走、自两岁以来就有的控制大小便、使用语言、思考

从出生到死亡我们逐渐脱离无助,进而习得了个人控制

个人控制指的是用自主的行为去改变命运

它和无助感是相反的

婴儿期头3~4个月

随着婴儿手脚逐渐变得可以自主控制

父母会发现哭也变得可以自主控制了

他现在可用哭来控制妈妈,要她来时就大哭

1岁时

实现了自主控制的两个奇迹:

①走出第一步

②说出第一个字

只要具备最基本的心理和身体发展条件

在以后数年里会

①逐渐摆脱无助感

②让个人控制能力成长起来

人生

有许多事无法由我们控制,如眼睛颜色、种族、干旱

有一大部分我们可以控制,如如何生活、如何跟别人相处、如何谋生

对生命的想法可以提升或降低我们对生命的控制力

思想是对事件的反应,它会改变事情所在的情境

如果你认为自己对孩子的未来发展是无助的,即发挥不了任何影响

那么这种“我怎么做都没用”的思想,就会阻止人们采取行动

所以

人们就把自己的孩子交给了老师、环境,甚至是孩子的同伴

当人们高估了自己的无助感时,其他力量就会左右孩子的前途

如果仔细权衡,轻度的悲观是有用的

25年研究使我相信:悲观的预言常常是自我实现的

即

习惯性的悲观想法

会使更多不顺利降临到我们头上

很容易使我们陷入抑郁状态,发挥不出原有能力

如

我以前学校一名英文学系女生

前三年

指导教授非常关心她,爱护她

老师的支持加上自己的优秀,她得到了奖学金,可以去英国进修一年

她回来时

研究兴趣从狄更斯转移到了简·奥斯汀

研究狄更斯是她指导教授的专长,简·奥斯汀是另一教授的专长

指导教授本想说服她继续研究狄更斯

说服不成后接受了她的坚持

让她以简·奥斯汀作为毕业论文研究方向,且同意与另一教授共同指导她

答辩前

原指导教授给答辩委员送了张条子,指控女生论文抄袭:

女生引用了两段论述简·奥斯汀少年时期创作的文章,却未注明出处

抄袭在学术界罪名很重

奖学金、能不能毕业、前途都会受到严重影响

看到教授指责抄袭的那两段时

她回想起这两段论点是从与这教授的闲谈中得到的

事实上

这教授从来没提过这看法的出处

这让女生以为这看法源于教授自己

这位女生成了她老师嫉妒心的牺牲品

大多数人遭遇此事

都会感到愤怒,会找证据证明自己无辜

这位女生不会

她悲观的思维习惯主宰着她

认为答辩委员会一定会认为她有错

她告诉自己她冇办法举出反证,因为这件事变成了她和教授的对抗

她不去找证据来反驳教授

而是从内心崩溃了

她认为

都是自己的错

即使她能证明是教授从别人那里得来的看法也没用

最主要是她“偷”了这看法,而她冇注明这看法源于教授

自己确有欺骗之嫌

说不定她一直都是个骗子,只是自己以前未发觉罢了

现在看来

我们会觉得她这样责怪自己很不可思议

因为她显然无辜

研究指出

有悲观思维习惯的人

常常会把一点不顺利转变成大灾难

其中一种方式就是把自己的无辜转变成有罪

这位女生

拼命去脑海中搜索符合她现在罪名的记忆:

a.初中一年级曾抄过同学答案

b.英国时有人误以为她来自有钱人家,她没去纠正

c.现在是论文抄袭

她在论文答辩时保持了沉默,没有拿到学位

故事结局不好

在以后的10年里,她以售货员为生

不再写作,不再读书,到现在还在为自己认为的罪过付出代价

她其实没有罪

只是有着人类的通病:习惯性的悲观思维模式

如果她对自己说

我是被陷害的,是那个嫉妒我的人设计圈套来害我

她可能会站起来大声说出自己的故事,为自己辩白

而

这位教授以前曾经因为类似事件被另一个学校解聘的事也会浮出水面

她很有可能荣耀地毕业

悲观的思维模式不一定永远不能改变

心理学

在过去几十年最显著的发现就是:人可以选择自己想要的思考模式

评论: