最近在单位得闲,继续翻看《明朝那些事儿》读到一段关于人性让我感触颇深的故事。

读历史你会发现,自古无情帝王家,所以你经常会觉得什么亲情、爱情、善良、道德等等美好的东西,在权利的面前都那么的不堪一击。

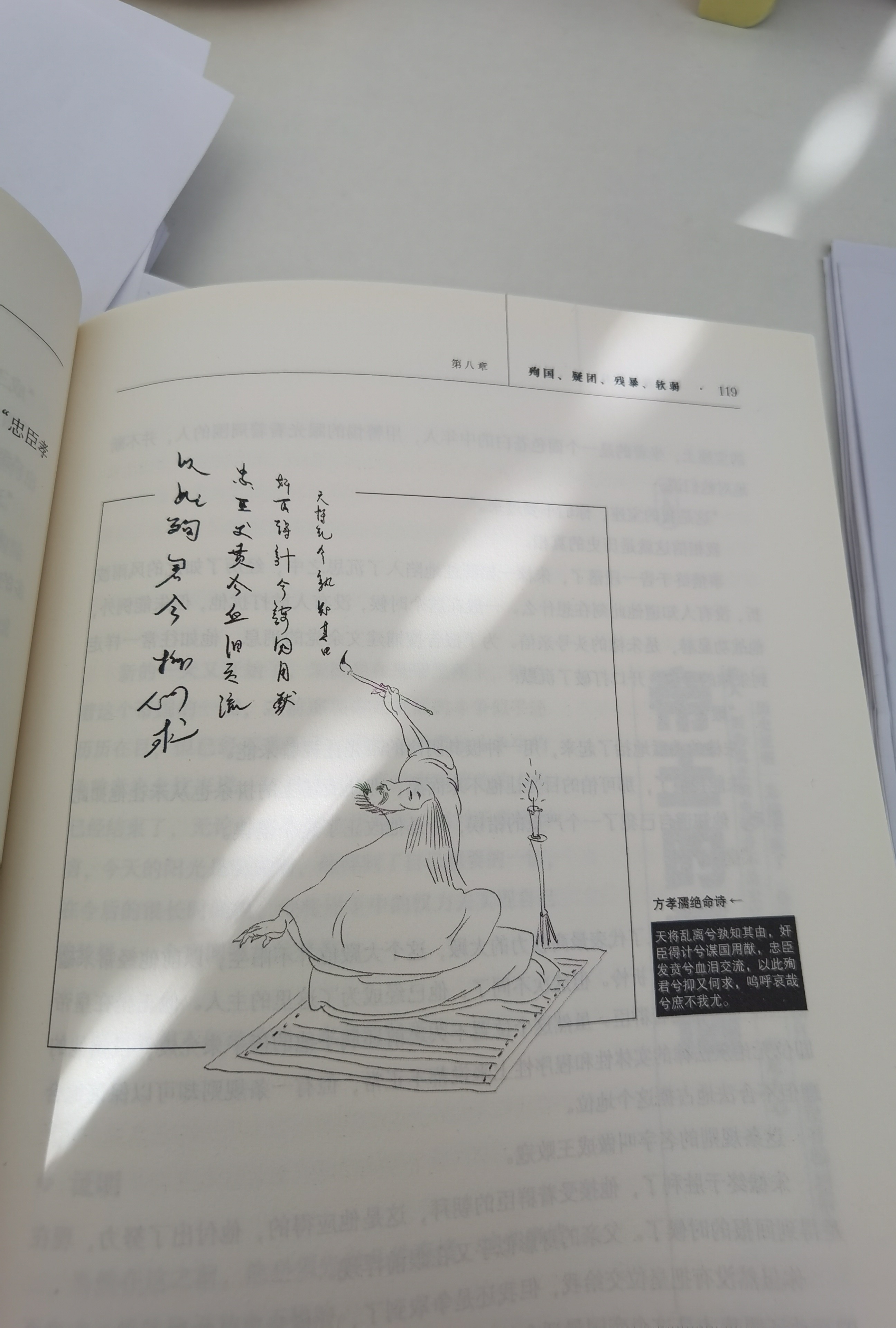

在这段朱棣与侄儿朱允炆夺取皇位的历史中,我们会因为方孝孺誓死不愿意为朱棣起草诏书,开启了被灭十族的历史先河而感慨方孝孺是一个敢于反抗强暴的人,他死的很惨,却很有价值,他的行为可以推翻所有说读书人没骨气的这种屁话。也该成为后世所有读书人的楷模,为我们所怀念。

我们也会因为齐泰、黄子澄、王叔英等等那些宁死不屈而被凌迟处死的忠义之士而深深感动。

而让我铭记的却是一个并未被用很多笔墨描述,也很少被历史提起的人物,他叫王艮,在建文二年的科举考试中,他才是真正的状元,却因为建文帝嫌他长得不好看,把第一名给了胡广,就这样,到手的状元因为长相飞了,按理说应该对建文帝十分不满才对,可这个世界又让我们看到了人性的丑恶和真诚。

在朱棣攻入京城,建文帝就要倒台之时,几个有学识的朋友们商量着自己的何去何从,分别有明朝才子解缙、被建文帝赋予了本不属于他的状元的胡广,还有王艮。

解缙、胡广慷慨激昂,表示与朱棣不共戴天,必然以身殉国,只有王艮在一旁默默流泪并不说话。

而谈话结束后,解缙连夜收拾包袱,跑到城外投降了朱棣,胡广第二天投降,只有当时沉默不语的王艮,回家后对妻子说,“我是领国家俸禄的大臣,到了这个地步只能以身殉国了”

然后他从容自杀了,国家以貌取人,他却未以势取国。

他们三个谈话的那一夜,有两个说话的人,一个不说话的人,说话者说出了自己的诺言,最终变成了谎言,不说话的人沉默,却用行动实现了心中的诺言。

在朱棣与侄儿朱允炆夺取皇位的过程中,兄弟反目、骨肉相残,你也许会因为人性中这些贪婪、阴暗、残忍而感叹原来人性可以丑恶到如此地步。但是也总有那么些人在证明着,人性中那些闪闪发光的东西一直在古往今来的岁月中有人传承着,像是永恒的星辰,从未因为乌云的出现而消失过.....