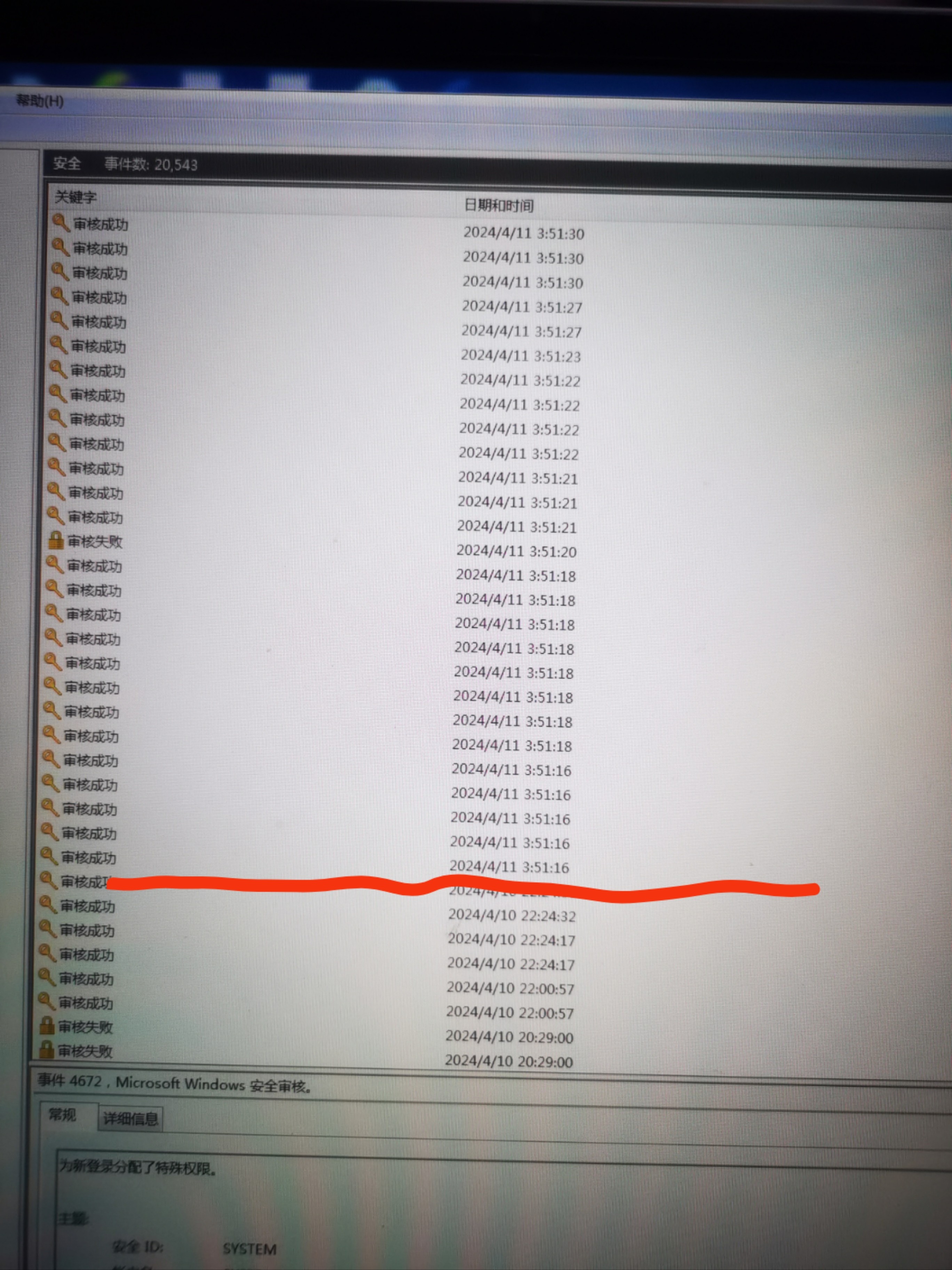

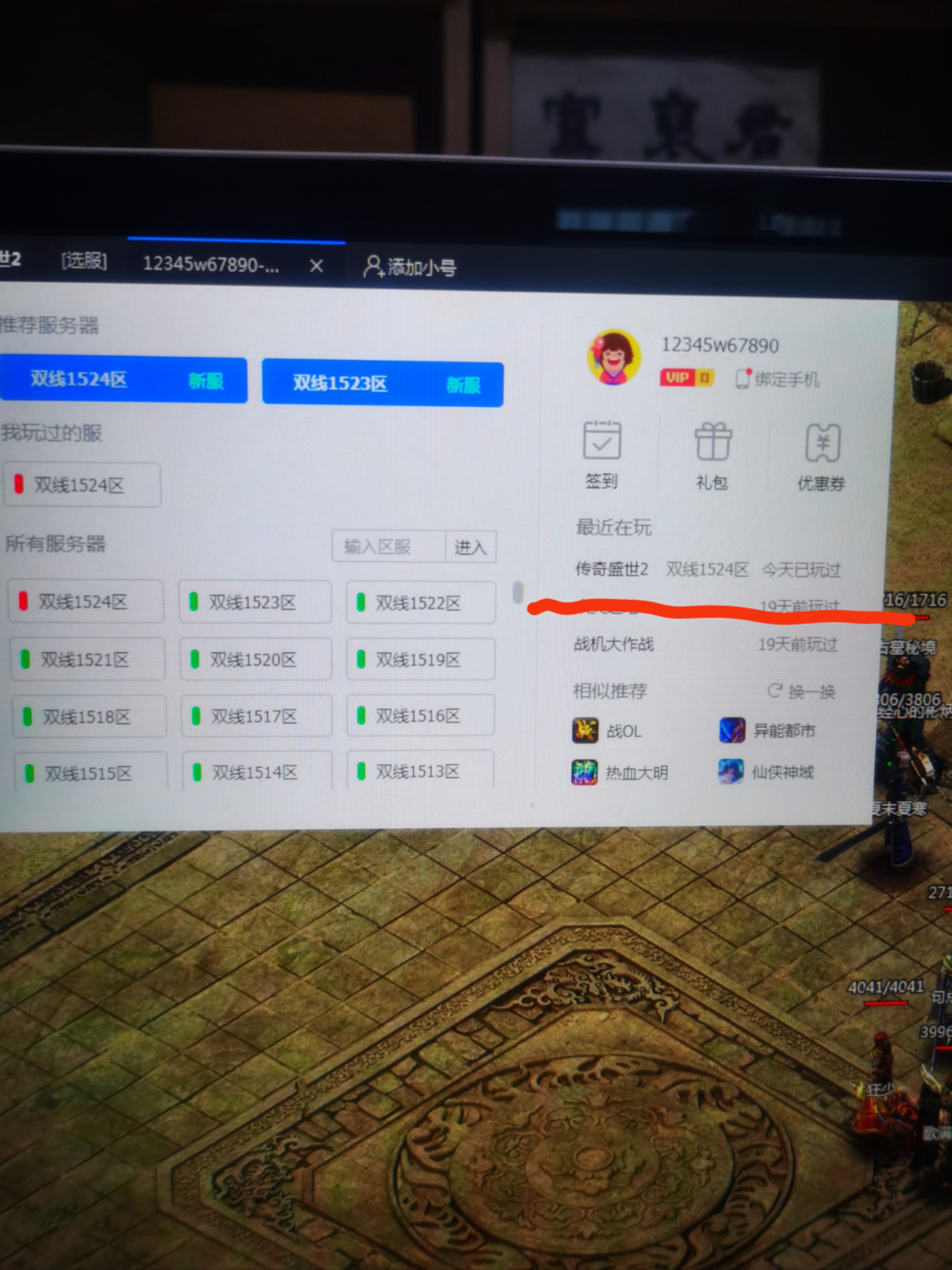

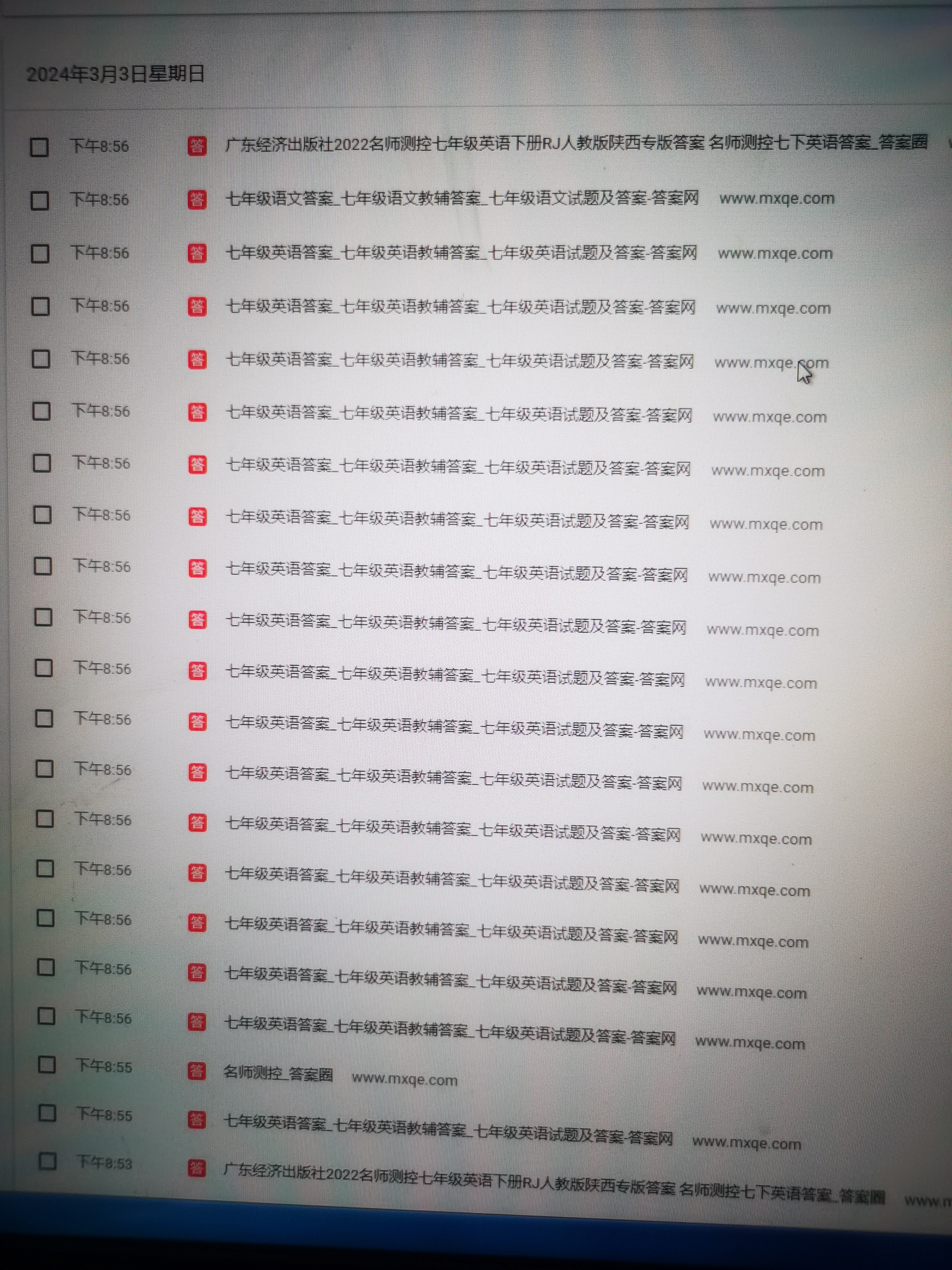

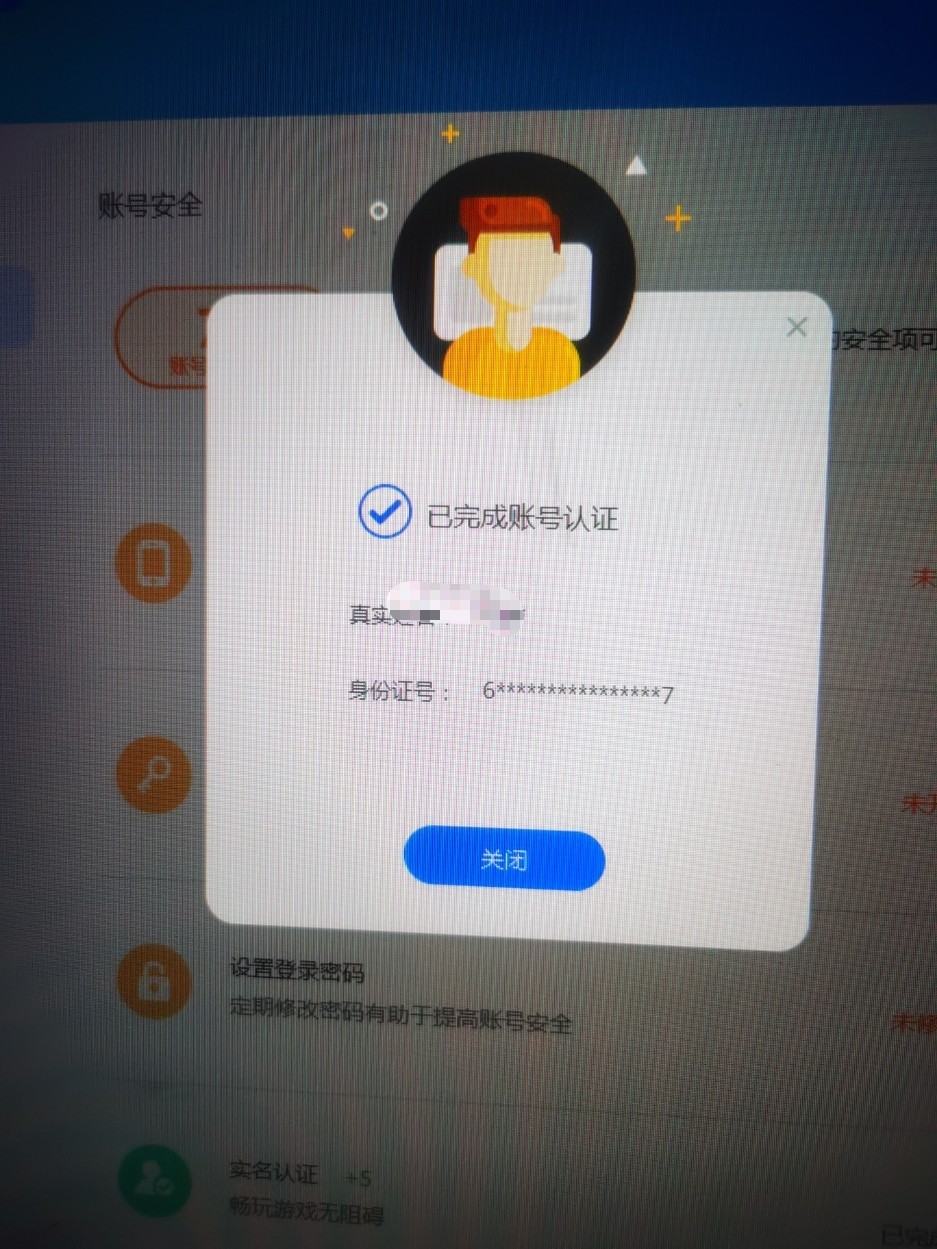

你给说什么都对,什么都出问题,表面一套背后一套,刻意讨好家长老师获得一点点生存空间,作业电脑找答案靠抄,只要老师检查的抄也要抄完,让背诵记忆的什么都不做,考试10多分,不急不躁,好像和它没关系,选择题写卷子不涂答题卡也无所谓,早上3点多起来玩游戏,用我的身份证认证,你说往东绝对不会往西看一眼,你说往前一步绝对不会一步半,按时积极去学校,三餐刷脸,吃的好还有一群人陪玩,不知道去干嘛,不知道去为了什么,油盐不进,表面上乖巧顺从人见人爱,人蓄无害,这样的讨债货色简直是魔鬼,还有救吗?真不知道怎么面对,你们有同款吗?

刚才去超市买水 ,两块钱的水 ,我给了老板娘10块钱,但是她忘了找给我8⃣️块钱 ,本来钱也不多,但是老板娘的态度不好,死不承认,正好老板回来了,说直接调一下监控就知道了,然后监控快进看着看着,结果看到老板娘和一个男的抱一起……

😱现在110 120都水 来了,我想问问我那8⃣️块钱还要不要了? [捂脸]###

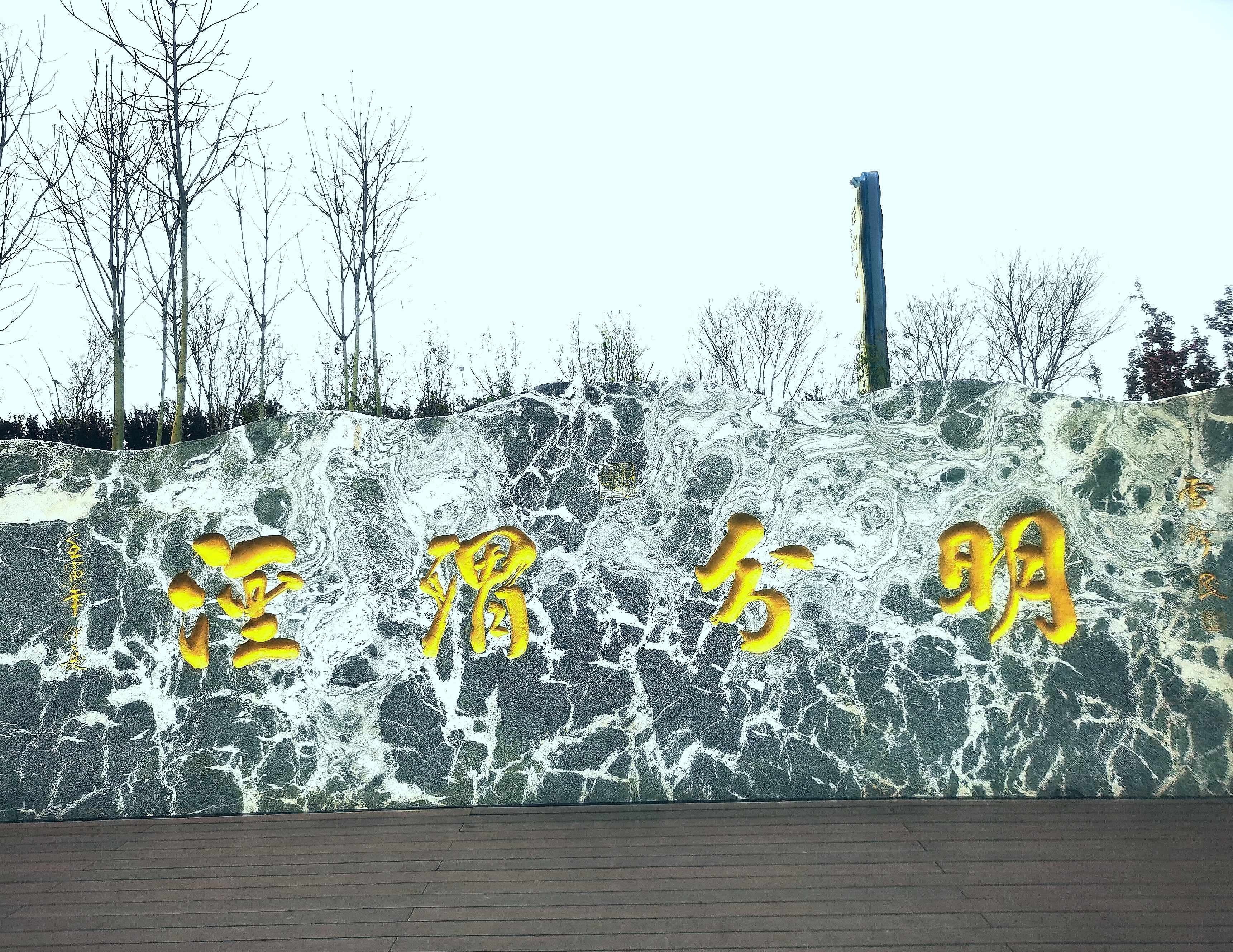

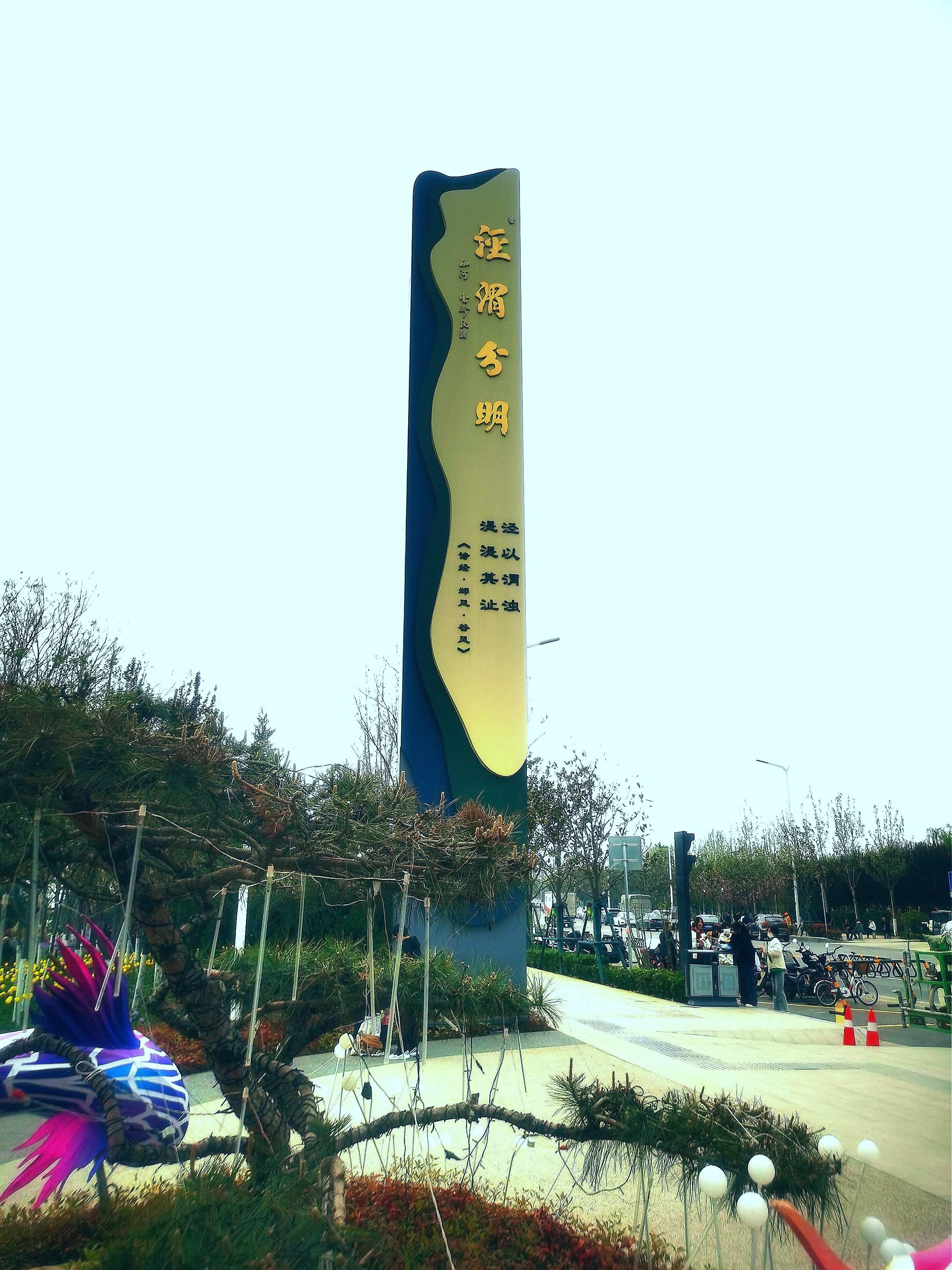

去国家原点途中,获悉泾渭分明观景台就在附近,好奇心起,遂与友驱车前往欲一睹这壮观的自然盛景。

渭河,古称渭水,是黄河的最大支流。发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山,黄河第一大支流。泾河又是渭河最大支流,发源于宁夏六盘山东麓,据传有二源:南源出泾源县六盘山东麓马尾巴梁东南1公里的老龙潭以上,北源出固原县大湾镇,至甘肃平凉八里桥会合后始为泾河。一般以老龙潭一支为正源。泾河于西安市高陵区城南五公里的陈家滩汇入渭河。也就是现在的泾渭分明观景点。

到达观景台,可惜泾渭已不分明,走近看交汇处隐隐有一条分界线,线两边皆清,盛景不再。仔细想想也在情理之中,随着人类环保意识增强,河流沿途固沙造林,原来任凭河水肆虐夹杂着泥沙的状况有所改观,加上上游诸多水电站、防洪大坝、沿途城市橡皮观景坝的建成,一路奔腾的河流泥沙逐级沉淀逐级减速,河水变的相对清澈自在情理之中。

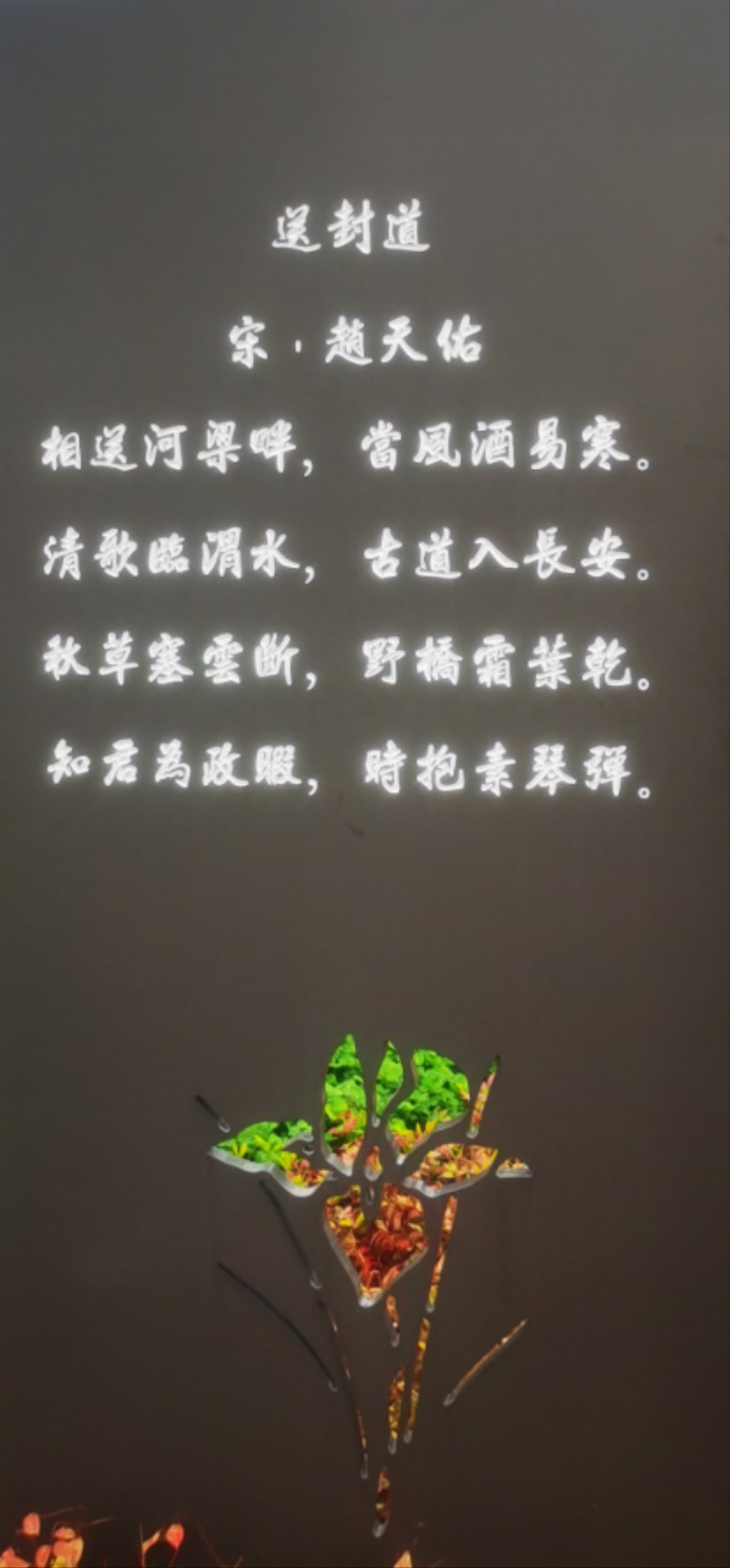

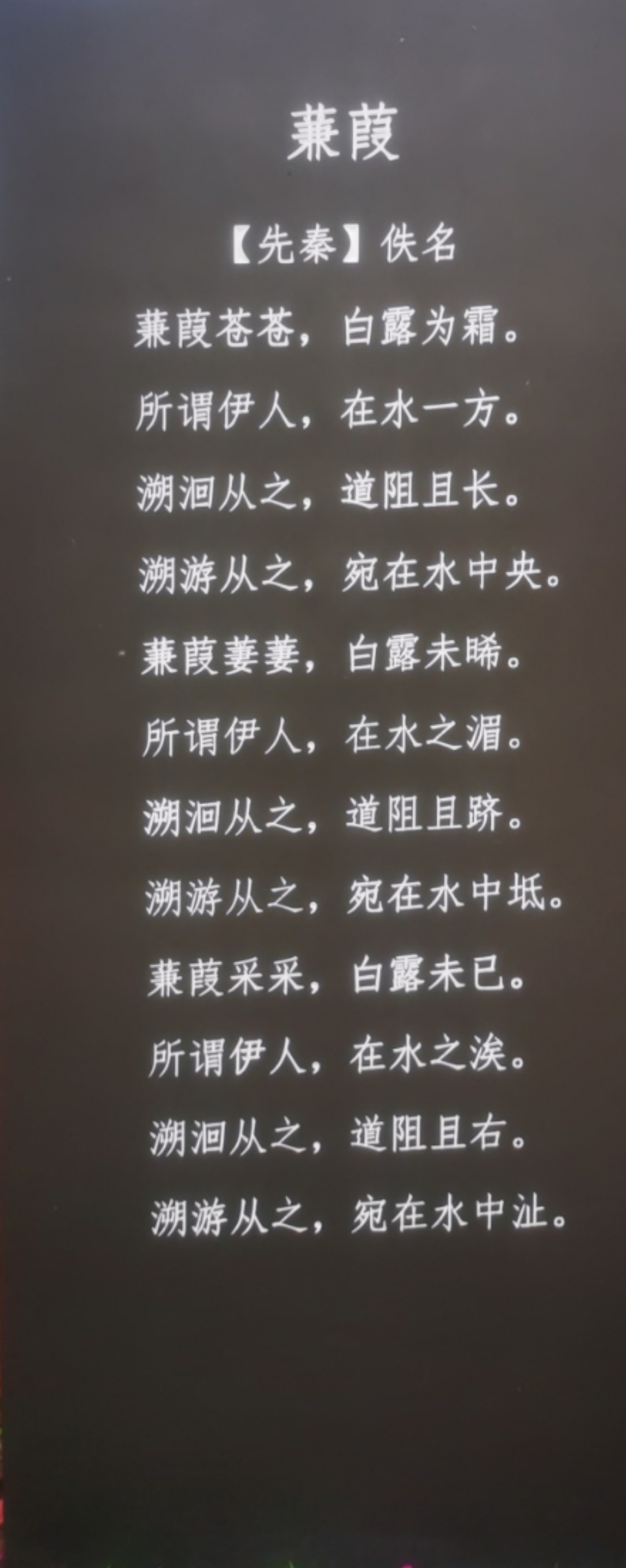

从小渭河边长大,印象中的渭河一直是泥沙俱下,浑浊不堪,想来泾河应该是相对清澈的那个了。然而实事并非如此,历史中一直有泾渭孰浊孰清的争论。翻阅资料,早秦时期《诗经·邶风·谷风》中有"泾以渭浊,湜湜其沚",泾河水与渭河水交汇表面上看起来已经浑浊,下面依然清可见底,说明彼时泾清渭浊。秦汉以后泾水上游大批移民,为了抗击北方匈奴等少数民族入侵,设立大批养马场为骑兵提供马源。植被破坏严重。《汉书》记载:“泾水一石,其泥数斗”。这说明泾河浊。一石十斗,可见含沙泥之高。南北朝时期,《水经注》记载,“泥水”在当时已经改称“白马水”。可见泾水上游植被有所变化,泾河水可能转清。唐朝时,李白有:“渭水银河清,横天流不息。”渭河的水清澈明净,奔流不息。此时渭河清,泾河浊。居住在长安的杜甫云:“去马来牛不复辨,浊泾清渭何当分?”“旅泊穷清渭,长吟望浊泾”。渭河边上的白居易也说了“渭水如镜色,中有鲤与鲂”。与李白诗可以互相印证,说明当时泾河浊渭河清应该不假。据说清代还有人特地到泾渭合流处勘查过。据说那里泾河的水色与长江、汉水相仿佛,而渭河呢,却和黄河一样。尤其是在两河合流的地方,清浊的差别是一眼可以看到的。合流七、八里后,才混杂为一。当时还在合流处取水检查,说是泾河的一石水中,有滓三升,渭河的一石水中,却有滓一斗多。这自然是泾清渭浊了。到了现代,7月到9月份汛期,雨水充沛沿途水利工程泄洪口多开,会出现:泾渭皆浊,或者 泾河浊渭河清的景象。其他时间水流小而缓,泾渭俱清,交汇处并不那么分明。

生在渭河边,从小对渭河骨子里浑浊的印象,从未想过历史上泾渭浊清会有如此多的反转变迁,不由感慨,我们常常以为亲眼所见的就是真实,却无法知道是不是看到了所有,一叶蔽目不自知,与井中蛙何异,可叹!可叹!