90出国,外面生活了20年;未来还要离开这里,如果你也是和我一样喜欢外面的世界,我希望认识你! 有照片聊天,才是基本的尊重! >>阅读更多

90出国,外面生活了20年;未来还要离开这里,如果你也是和我一样喜欢外面的世界,我希望认识你! 有照片聊天,才是基本的尊重! >>阅读更多

堵车背后隐藏的“魔法”:其实根本没人挡路?

你是不是也有这样的经历?

上班路上,导航突然红成一片,但等你终于“拖着”车身前行十几分钟,发现前面根本没有事故、没有施工,甚至连一片落叶都没有。那……我们到底在堵什么?

欢迎来到“幽灵堵车”的世界——一种看似莫名其妙,却其实很“科学”的交通现象。

“堵车魔法”的真相:都是你前面的前面的前面那辆车惹的祸!

根据物理学家 Sugiyama 教授团队在实验中发现,当高速公路上的车流达到一定密度时,只要有一辆车稍微减速或者突然并线,后面的车辆就会依次跟着刹车。这个“减速波”就像水波一样向后扩散,很快形成一个看不见的“堵点”——而这个堵点根本没有“元凶”。

这就是传说中的:“没有堵点的堵车”(Phantom Jam)。

我们如何不掉进这“交通陷阱”?

堵车,其实可以避免。

关键就两个原则:

1. 保持车距——别贴太近,给前方留点缓冲空间。

2. 保持车速稳定——不要一惊一乍地踩油门、猛刹车。

如果所有车辆都能匀速前进、减少刹车行为,幽灵堵车就无处藏身。

堵车的代价不仅是时间,还有碳排放!

堵车不仅让你焦虑,还悄悄让地球“喘不过气”:

• 德国通勤者每年平均堵车时间达43小时(几乎是一整个工作周);

• 频繁起停使得车辆油耗大增,CO₂排放激增;

• 低速驾驶效率低,能源浪费也更严重。

研究表明:

如果我们能减少拥堵、设立适当限速、优化车流组织,交通领域的碳排放最多可减少30%。

堵车不一定有“明显的元凶”,

但你可能正是“链条中的一环”。

多一点距离,少一点刹车,

我们就能一起让城市更畅通、空气更清新、生活更舒心。

图文来源:

• Sugiyama et al. (2008): Traffic jams without bottlenecks – experimental evidence for the physical mechanism of the formation of a jam

• Botzle et al. (2008): Strategien zur Stauvermeidung

• Deutscher Bundestag & Prof. Michael Schreckenberg

• 图示改编自 WDR Quarks(2024)

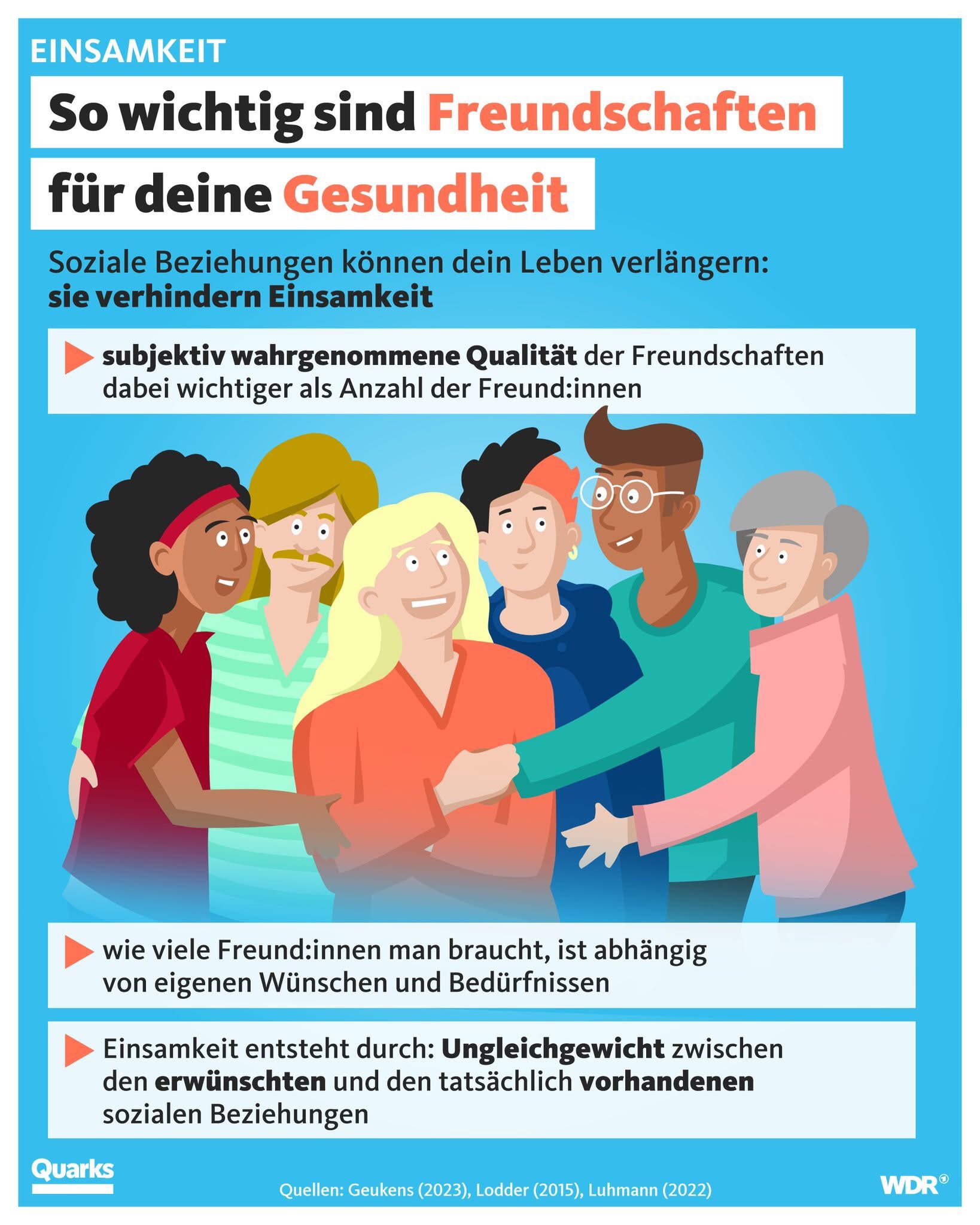

朋友,不只是“友情”,还是“良药”!

在快节奏、高压力的现代社会中,我们都可能偶尔感到孤独。可你知道吗?长期的孤独感,不仅让人情绪低落,还会“伤身”!

根据德国联邦人口研究所的数据,德国有 36% 的人长期感到孤独。更可怕的是,大型研究显示,孤独感会将死亡风险提高 14% 到 32%。也就是说,孤独不只是一种情绪,它其实是一种健康风险。

为什么朋友“真”的能救命?

朋友的力量不仅在于数量,而在于“质感”。心理学研究发现:

• 主观上感受到的友谊质量,比朋友数量更重要。

• 支持、亲密和少冲突的关系,能有效缓解孤独感。

• 相反,即使朋友圈看似庞大,但缺乏深度连接,也可能让人更孤单。

所以,你不是缺朋友,而是缺“懂你”的朋友。

年龄越大,友情越关键!

研究发现,65岁以上的老年人如果每天都有社交互动,其发生老年虚弱症的风险降低 40%!此外,大脑更活跃、患痴呆症的几率也更低。

友情,不仅是“心灵鸡汤”,也是“认知维他命”。

怎样对抗孤独感?

孤独没有万能解药,但有很多“微小的处方”:

• 不要孤立自己,哪怕只是和邻居、超市收银员寒暄几句;

• 尝试重新联系老朋友,或者参与兴趣小组;

• 接纳自己的情绪,不要否定自己的孤独感;

• 若感到严重孤独,可以拨打心理热线(0800 1110111),或访问 krisenchat.de,寻求帮助。

写在最后:

“朋友”两个字,也许我们说了很多年。但在今天,它或许比任何时候都更重要。它不仅能温暖你的心,还能保护你的健康。

所以——

今天就给一个朋友发个消息吧,哪怕只是一句:“嘿,我想你了。”

参考资料:

• Geukens et al. (2023)《青少年时期的孤独与友谊质量》

• Lodder et al. (2015)《早期青少年的友谊与孤独》

• Luhmann (2022)《孤独的社会心理机制》

• 德国联邦人口研究所(2024)

• Malteser(2024)《老年人孤独应对指南》

©️Quarks

翻新1936年的老宅,打造梦中的葡萄园之家

在德国南部的埃斯林根(Esslingen am Neckar),一对年轻的医生夫妻带着年幼的儿子,用两年时间亲手翻新了一栋1936年建造的独立住宅。原本年久失修的老房子,如今已成为他们心中理想的家园,窗外是开阔的葡萄园美景,屋内则是融合复古与现代的温暖空间。

这栋房子位于一块300平方米的小巧地块上,总建筑面积为210平方米。夫妻二人在2019年10月正式启动翻新工程,至2021年10月竣工,期间进行了彻底的核心整修。翻新内容包括更换屋顶和外立面,添加外墙保温,更新所有门窗、水电管线,以及全屋电气系统。为了提升居住舒适度,他们还安装了空气源热泵与地暖系统。

房屋的内部结构也经过重新设计,以更契合现代家庭的使用需求。例如,原本封闭的空间被打通,引入开放式厨房和更合理的动线布局;地板则整体重建,选用温润自然的木材,增加居家温度感。

尽管进行了大量现代化升级,夫妻二人依旧保留了许多建筑原有的特色元素,如拱形高窗、厚实的墙体等,既尊重了房屋的历史,也让空间充满故事感。整体风格在现代简约与复古优雅之间找到了恰到好处的平衡。

这次改造工程的总投入约为52万欧元,购入这栋老宅的成本为45万欧元。虽然耗时耗力,但他们用心打造的成果令人惊艳:一个既保有时代韵味、又符合当代生活方式的家,就这样在葡萄园边诞生了。

这不仅是一栋房子的重生,更是一家三口对美好生活方式的实践与追求。

©️SCHÖNER WOHNEN

英国最北的皇家宅邸:梅伊堡的温柔岁月

在英国本土最北端的海岸线,坐落着一座风景如画的古堡——梅伊堡(The Castle of Mey)。这座城堡位于苏格兰凯斯内斯郡,距离著名地标约翰·奥格罗茨仅6英里。在天气晴朗时,从城堡向北可望见奥克尼群岛的壮丽景色。

梅伊堡不仅因其历史悠久的建筑而闻名,更因它曾是伊丽莎白王太后(Queen Elizabeth the Queen Mother)生前最钟爱的居所而充满传奇色彩。它也曾出现在热门剧集《王冠》中,并曾接待过哈里王子和梅根的夏日假期。

王太后的私人避世之地

这座16世纪的Z字型塔楼建筑在1952年以象征性的100英镑转售给新近丧偶的王太后。随后,伊丽莎白二世女王出资对城堡进行了为期三年的全面翻修,增设了现代化的浴室和电力系统。梅伊堡也是王太后生前唯一一处完全属于她个人所有的住所。

从1950年代起,王太后每年八月都会在此度过三周,十月再返回一周,直到2002年去世。此后,城堡由梅伊堡基金会(The Castle of Mey Trust)管理。

如今的梅伊堡:历史与现代的交汇

每年5月至9月,梅伊堡及其花园向公众开放,游客可参观城堡、在茶室小憩、探访动物中心,还可在王子信托基金(现为国王信托基金)翻修的谷仓旅舍(The Granary Lodge)中住宿——这是一家拥有10间客房的精品B&B民宿。

每周三至周日提供导览服务。但需要注意的是,每年7月底到8月初,城堡将暂停开放10天,这段时间通常是查尔斯国王与卡米拉王后的夏日造访期。

自王太后去世后,查尔斯国王每年都会在8月初回到这里,以纪念母亲的生日(8月4日),并在此地参与公务活动,同时享受短暂的静谧时光。

皇家宅邸中的一颗北境明珠

除了梅伊堡,这对王室夫妇的其他住所还包括:克拉伦斯府(Clarence House)、伯克霍尔庄园(Birkhall)、海格罗夫府(Highgrove House)和卢伊尼韦莫德庄园(Llwynywermod)。但对查尔斯而言,梅伊堡无疑承载着更多私人情感与回忆。

一座城堡,一段历史,一种思念。梅伊堡不仅是皇家夏日的静谧港湾,也是一座温柔见证——见证着一位母亲的坚韧与慈爱,一位儿子的缅怀与坚守。

©️Great British Tea Party

她不是花店,也不是政治宣传:母亲节的真正起源你知道吗?

一场始于哀思的纪念,如何变成全球节日?

你可能以为“母亲节”是花店的营销灵感,或者是某个政权的宣传手段。但其实,母亲节一开始,连“节日”都算不上。

时间回到1865年,美国。

一位名叫玛丽亚·里夫斯(Maria Reeves)的女性发起了一个名为“母亲友谊日”(Mothers Friendships Day)的运动。她的初衷很简单:在美国内战后的社会裂痕中,帮助母亲们彼此连结,跨越分裂,共同疗愈。

是的,一开始的母亲节,是母亲们的“社会网络”。

1905年,玛丽亚去世。两年后,她的女儿安娜·贾维斯(Anna Jarvis)在母亲逝世两周年后的那个星期天,举办了一场追思会。

时间是1907年5月12日,地点在西弗吉尼亚的一间教堂。这场私人悼念活动迅速获得关注,并在次年吸引更多教堂参与。

安娜的理念是:“母亲节应是对母亲个人的私人感恩,而非集体的政治场合。”她开始为此四处游说,推动官方设立节日。

到了1909年,美国几乎每个州都已开始庆祝母亲节。而在1914年,总统威尔逊签署法案,将其定为全国性节日。

不过,节日一旦流行,商业的脚步也随之而来。花商、卡片公司、糖果业者纷纷“入场”,母亲节逐渐被商业化。这让安娜·贾维斯极度愤怒——她甚至终身未婚未育,后期倾尽家财反对母亲节的商业利用。

讽刺的是,这个她为母亲创立的节日,最终却让她自己陷入孤独和破产。

今天的我们,还记得母亲节的原意吗?

母亲节不是简单的“送康乃馨”,它原本代表着和平、连接与敬意。

在这个节日里,不妨回归最初的本意

不是为了朋友圈的合照,不是为了仪式感的一餐,而是一个温柔的拥抱,一次真心的感谢,一句“我记得你所有的付出”。

来源:

图文参考自ZDF Terra X

德国汉堡港口节836周年盛况回顾|三天的海港狂欢,感谢有你!

在刚刚过去的三天里,超过 120万人 一同见证并庆祝了汉堡第836个港口生日。整个港口弥漫着浓浓的节日气氛,仿佛整个城市都与海洋紧紧相连。

250艘船只 正式参与了水上庆典,另外还有 350艘私人和运动船只 自发加入,一同呈现出一场独特而壮观的海上盛宴。

其中,最受瞩目的莫过于:

• Open Ship 开放甲板:多艘船只向公众敞开,邀请大家登船参观;

• 传统进出港船队巡游:展示了港口的历史传承与现代活力;

• 拖船芭蕾舞表演:巧妙操控的大型拖船在水面上“共舞”,一次次点燃观众的掌声和欢呼。

我们衷心希望你和我们一样度过了一个难忘的周末!感谢你们的到来,也希望明年还能与你们在港口再相聚!

图片来源:

Hamburg Messe und Congress / Alexander Wöckener

Hamburg Messe und Congress / Jan Wagner等

©️Hafengeburtstag Hamburg

欧洲联盟驻华代表团:中欧合作的多元支柱

欧洲联盟驻华代表团(Delegation of the European Union to China)是欧盟在中国的官方外交机构,自1975年中欧建交以来,代表28个成员国共同利益,协调政治、文化、经济、民主、自由和法制等领域的合作。对中国而言,代表团不仅是欧盟政策的窗口,还在全球治理中提升中国影响力。

代表团是中欧高层对话的关键平台,协调两国在气候变化、国际安全等议题上的合作,通过中欧峰会增强中国在多边外交中的角色,维护双边稳定。

文化上,代表团促进中欧人民相互了解。5月9日,北京大华城市表演艺术中心举办的“中欧交流之路:文化对话”活动,由奥地利、克罗地亚、捷克、匈牙利、意大利、荷兰大使馆及北京罗马尼亚文化中心联合策划。活动呈现舒伯特的《A小调小提琴与钢琴奏鸣曲》、德沃夏克的《第八交响曲》,并融入中国传统音乐《中德音乐节》,展现文化交融。

经济方面,代表团推动中欧贸易和投资合作,协调“一带一路”与欧盟“全球门户”战略。2024年,中欧贸易额超8000亿欧元,代表团促成了《中欧投资协定》谈判,助力双边市场互通。

在民主、自由和法制领域,代表团分享欧盟治理经验,如公民自由和法治建设,通过研讨会为中国提供借鉴,同时增进对中国的理解,促进国际法框架下的合作。

代表团还推动教育和可持续发展,管理“伊拉斯谟+”项目,2024年支持5000余名中国学生赴欧学习,并推动“绿色伙伴关系”倡议,支持中国“双碳”目标。

未来,代表团将继续深化中欧合作,为全球和平发展贡献力量。