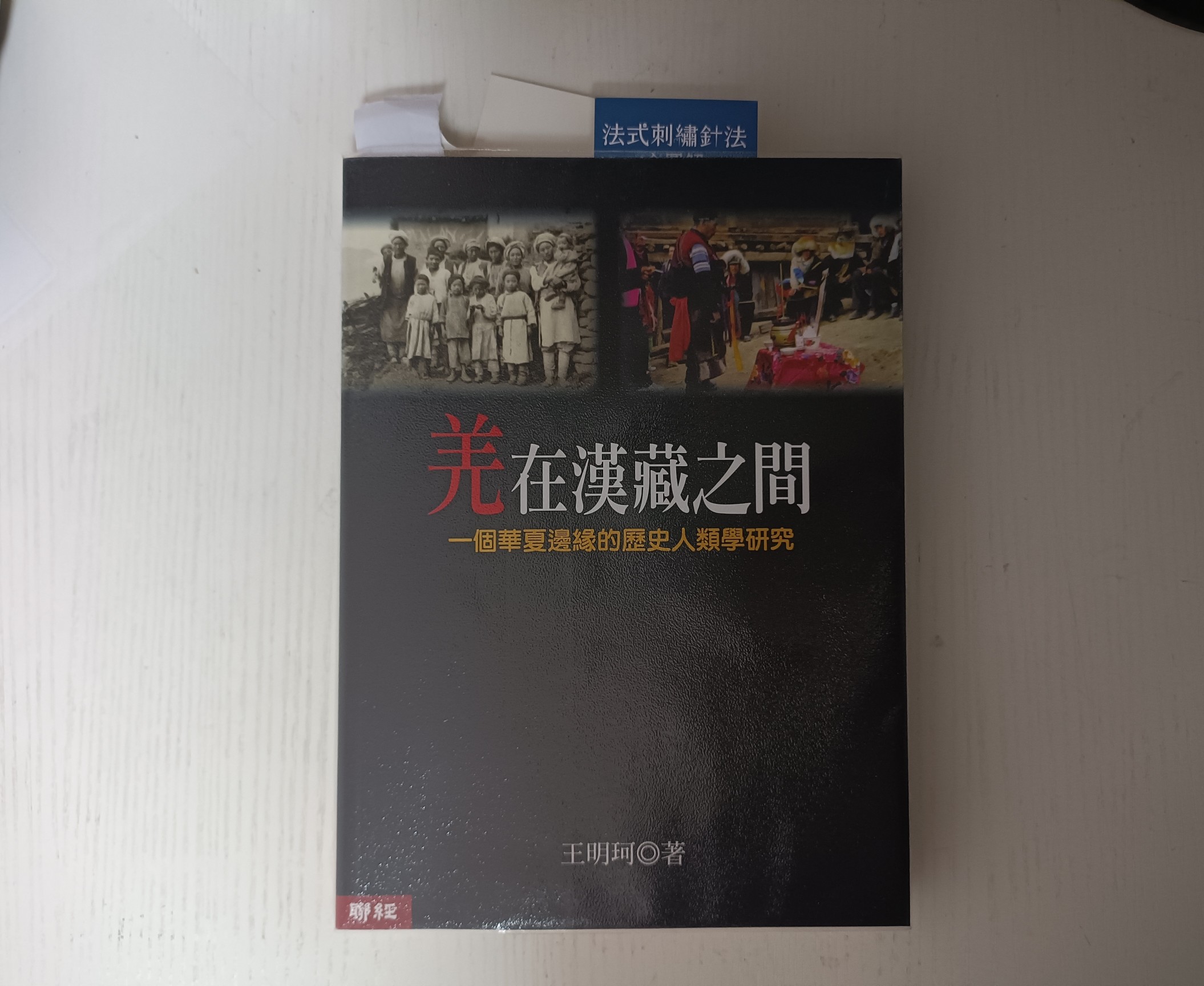

2024读书笔记(13):王明珂《羌在汉藏之间》

本书是一本羌族民族史,也是一本描述与诠释“华夏边缘”的历史民族志。羌族约有20万人,主要聚居于四川省阿坝藏族羌族自治州的东南隅与北川地区。他的南面生活着彝族,西方生活着藏族,东方生活着汉族。许多学者都认为羌族与汉族、藏族、彝族,以及十余种西南民族,都有密切的族源关系。而羌族民众也常自豪的称“我们羌族是汉族、藏族、彝族的祖先。”作者在书中讨论造成此现象的历史,以及此“历史”的建构过程。羌的“历史”被建构与再建构,造成并改变历史上的“羌人”与“华夏”。

本书共分为三部分。第一部分社会篇,主要介绍羌族的地理分布,环境与聚落型态,资源竞争与分享体系,以及因此产生的社会认同与区分等等。作者王明珂作为一个历史学者,主要研究的是历史与族群的问题,他观察与探讨了羌族的体质、语言、文化、宗教与经济生活。认同与区分是社会篇的主题,认同是指一个人在特定情境下,认为自己属于一个社会群体,区分则是相反的,在特定情境下人们将我群与他群体之成员区别开来。在岷江上游群山之间,各个家庭、家族与村寨等群体,都在资源共享与划分体系中凝聚、区分与延续。家族神、山神、庙子与菩萨等信仰,强化这些族群区分并维持族群界线。书中作者用“毒药猫”的传说与信仰说明,区分不只是存在于各家族、村寨间,每个人都是与外界有区分的孤立个体,生活在险恶的环境与可能有敌意的邻人与亲属之中。人们并不经常能够,或愿意理性分辨外在威胁与敌意是来自哪一层边界之外。因此与邻人、亲人的矛盾与仇恨,可能转嫁到远方的异族身上;相反的,对远方异族的仇恨与恐惧,也可能投射在对身边邻人与亲人的猜疑与歧视上。所有敌意与仇恨的转嫁、迁怒,强化层层边界以凝聚各层次的人群。

第二部分历史篇,社会篇所描绘的羌族是历史与创造历史的产物。本篇中作者讨论了什么样的历史过程与历史记忆造成当今羌族,由此引出了所谓的“华夏边缘”研究。在许多学者的历史知识中,羌族是一个居于华夏西方的异族,这民族几经迁徙、繁衍,并与周遭民族融合而形成许多新民族。这样的羌族史中,民族被认为是一有共同体质与文化特征的人群,并在历史中延续、成长、消亡。类似的民族史在有后现代主义倾向的学者眼中,却只是近现代中国知识分子在国族主义下的集体想象与建构。而作者的看法是:当前羌族为历史之产品,也是“历史”的创造物。不仅如此,他们也是历史与“历史”的创造者。国族主义下的“历史”想象创造当代羌族,并凝聚羌族。由“族群边缘”观点,近代国族主义下汉族对羌族历史与文化的建构,反映汉族对其族群边缘的重新塑造。相同的,历史上中国人对羌的描述,也反映当时中国人对其西方边缘人群的刻画。被华夏想象、刻画的羌人,也以行动缔造历史,以及想象、创造他们以及的“历史”。

第三部分文化篇。过去许多学者将“传统文化”视为一个民族在历史传承中所得之祖先遗产,然而当代学者却倾向于相信所谓“传统文化”经常是近代国族主义下知识分子的主观想象与创造。在本书中,作者由三个角度来解读文献中有关“羌人文化”的描述。在事实层面,一段华夏对羌文化的描述,可能反映当时被称为“羌”的人群的真实习俗。在叙事层面,这些有偏见的选择性异文化描述,可能反映华夏自身的文化与认同特质。在习行与展演层面,华夏对异文化的污化描述(无论是否真是),在歧视、夸耀与模仿等文化展演作用下,促成“羌人”学习、模仿华夏文化与历史记忆而成为华夏。“羌人文化”便如此,永远在一个不断建构与变迁的过程中。这样的建构与变迁过程,也造成今日的羌族与羌族文化。在此“文化史”中延续与变迁的并非一个民族的文化,而是一个在核心与边缘族群关系下的文化展演、夸耀与模仿的过程。或者说,在此历史中延续与变迁的,是各种核心与边缘群体间的社会本相之文化表征。

评论:

消失的猫头鹰: 历史记忆可以被塑造