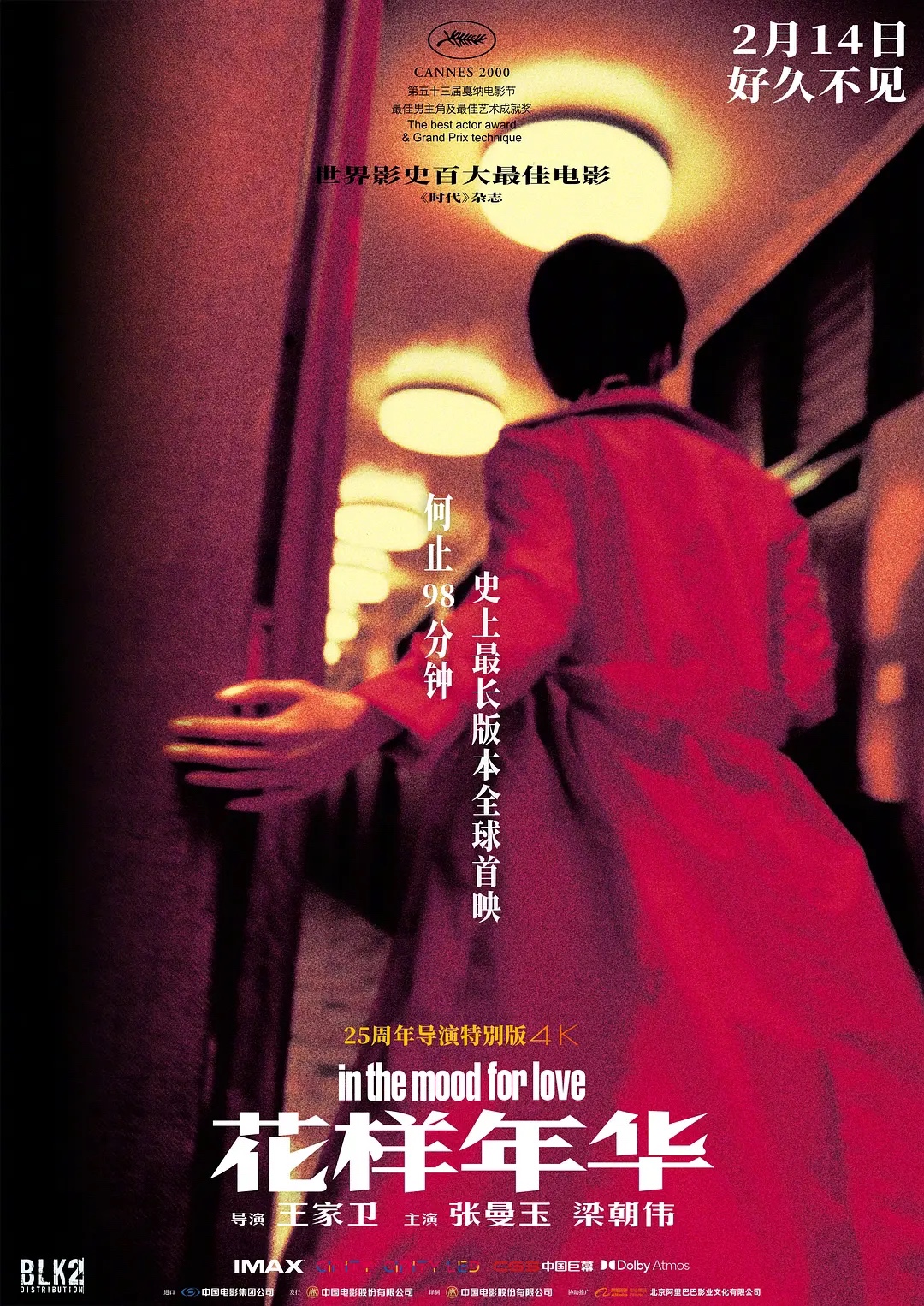

《花样年华》25周年重映

2025年情人节,《花样年华》25周年重映,地点在西单大悦城,16:15场,10排4、5、6座。

如果有一部电影我看过30次以上,那一定是《花样年华》;而如果我在电影院看过三次的电影,那也只有《花样年华》。

2000年,我第一次看《花样年华》就是在电影院,那时我18岁。感谢1999年电台主持人对王家卫的一次介绍,让我对这位导演充满好奇。为此,我去买了一本《看电影》杂志,希望了解他。结果,我买的第一本《看电影》杂志没有讲到王家卫,却介绍了侯孝贤、杨德昌和蔡明亮三位台湾导演。这让我发现,原来电影不只是武打片、动画片,也不是只有无厘头喜剧。电影还可以展现历史,映照人生,呈现许多我当时还不懂,但觉得很有意思的东西。

到了2000年,我已经看过十几本《看电影》杂志和相关书籍,虽然仍未看过任何一部王家卫的电影,但我看过了《美国丽人》,已经对文艺电影充满兴趣。我独自买了张电影票,去看《花样年华》。当时没太看懂,但却非常喜欢。喜欢那画面,喜欢那复古的风格,喜欢那音乐,喜欢张曼玉眼眶一红的神情,也喜欢梁朝伟抽烟时沉默却仿佛饱含千言万语的眼神。

几天后,我再次买票重看《花样年华》,只为去探寻我在报纸和杂志中读到的那些对电影的解读,寻求新的理解。走出影院时,我心满意足,并从此认为自己不是一个普通的人,而是一个热爱电影且有悟性的少年。

从此,《花样年华》陪伴着我经历上大学、毕业、工作、恋爱、结婚、为人父,从少年步入中年。《花样年华》常看常新,我不断有新的领悟。比如今天,我就意识到,我每次都能感受到王家卫画面的文学性,却每次都没好好思考过这个问题。

本来我买了10排4、5、6三个座位,打算一家人一起去看。结果出门前1小时,另外两位各有事情不能去,只好我自己独占三个座位。我坐在5号座位,左边放衣服,右边放胳膊,远离周围的情侣。

期待的10分钟新内容原来和电影正片无关,只是一个10分钟的短片,而且还一直没播放出来。这让我觉得王家卫其实后来很愿意被大众消费,这么多年过去了,王家卫从相对小众依然走向小众。

观影时,一个20岁左右的男孩看了20分钟就出去了,20分钟后拿了一大包零食回来,递给身边的女孩。他们不是来看电影的,而是借情人节找个适合暧昧的地方约会。我甚至脑补了一下男孩回来和女孩的对话:

“怎么样,他们俩好了吗?”

“嗯……好像好了,但又什么都没发生。”

“那这20分钟演了个啥?”

“嗯……他们俩写小说呢。”

“啊?亲了吗?”

“手都没拉 ,好吗!”

“靠,这是爱情片儿吗?”

《花样年华》当然不只是一部爱情片。它是导演王家卫对自己童年记忆的回溯,是对自己心中理想爱情的想象 。正如电影中的那段话:“那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。他一直在怀念着过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月。”

《花样年华》的美是不应该去过度分析和评说的,它是在天时地利人和中诞生的天才之作。它如同必然诞生的杰作,在2000年这个世纪之交横空出世,也许之后的任何岁月,都不会再出现这样的电影。

评论: