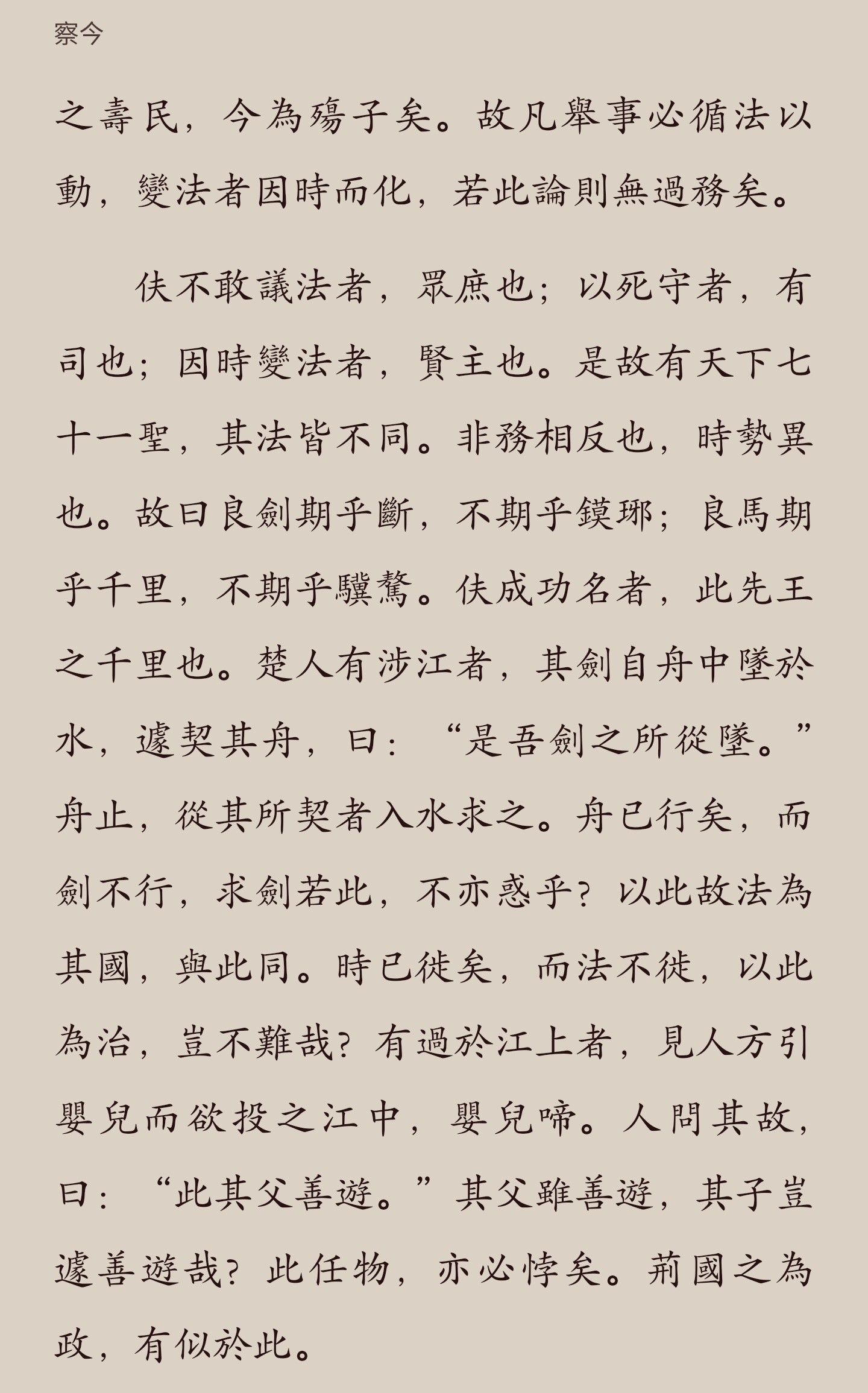

【刻舟求劍】

今天,讀刻舟求劍,出自《呂氏春秋》〈察今〉,其實原文後面還有一個故事〈父善游〉,兩者都是同一道理。

《呂覽》一百六十篇,其實每一篇都是濃縮精華,讀起來簡單易懂,又言簡意賅,相比于同期的作品,比老莊列文更加貼合現實,比墨法兵儒更加運用廣泛。可惜,因為呂氏式微,後世對這本書幾乎都是束之高閣,沒有太多的研讀。

這本書不是個人著作,所以各篇章的行文和寓意是不連貫的,就以〈察今〉為例,前文的道理沒有說明白(也許作者的高度不夠,還沒有想明白),但最後用兩個簡單的故事,把“察今”一詞點到即止。

人之“老”,是指對以往的知識形成定勢思維,認為就是這樣,不會變了,又對新事物不想再浪費時間接觸,學習和思考,久而久之,人就“老”了。

老而不死是為賊(當然儒家的“老”意義更複雜),這裡的“老”不是簡單年齡上的老人,而是心之老,把自己放在一個高高在上的地位,不去察覺“幼”(新事物),和刻舟求劍,父善游是同一道理。

古代的寓言,都是簡單而恒古不變的道理,古人有,今人也有,換了种形式,思維沒有變。察今之意,就是每天睡醒,都要把自己的知識梳理一遍,有些需要更新打補丁,有些需要修正去bug,還要留一定空間吸納新的知識點,這樣的知識結構,才是對自己(認識世界)更有效的方法。

评论: