用户:一朵叫花的小花

2025-04-02 20:12:06 晴

2025第十三本 《风起陇西》 [中] 马伯庸

《风起陇西》作为马伯庸的开山之作,写的还是相当错的。马伯庸最大的特点就是在故纸堆中、在历史的夹缝中,发挥自己的想象力,在尊重历史整体走向的前提之下,插入一个小的人物,构思一个悬疑的故事。

《风起陇西》就是以真实的三国历史为大框架,如诸葛亮北伐、街亭失守等著名事件作为故事背景,赋予整个故事厚重的历史质感。然而,马伯庸并没有局限于正史记载,而是大胆发挥想象,在历史的缝隙中填充虚构情节,创造出蜀汉“司闻曹”与曹魏“间军司”两大情报机构明争暗斗的精彩故事。这种虚实结合的手法,既满足了我们对三国历史的好奇与熟悉感,又带来全新的阅读体验,让历史不再是冷冰冰的事件罗列,而是鲜活生动、充满可能性的传奇。

作为一部谍战小说,这本书的情节设计堪称一绝,从开篇街亭情报被泄露引发的轩然大波起,便紧紧抓住我们的心。随着故事推进,情报的真假、间谍的身份、各方势力的布局如同层层迷雾,不断抛出的悬念让人欲罢不能。计中计、谍中谍的情节设置层出不穷,刚以为接近真相,却又被新的反转打乱思路。

《风起陇西》不只是一部简单的谍战小说,更是对历史、人性、信仰的深度探索。它让我们看到,在波澜壮阔的历史进程中,小人物也有着属于自己的光芒与力量,他们的命运同样被时代洪流裹挟,却又以各自的方式影响着历史走向。很同意马伯庸在后记里关于历史阴谋论的看法。“历史上的每一件事都有一个内幕,如果没有,那就制造出一个来。”

#随笔 #今日阅读分享 >>阅读更多

用户:一朵叫花的小花

2025-02-09 22:08:53 晴

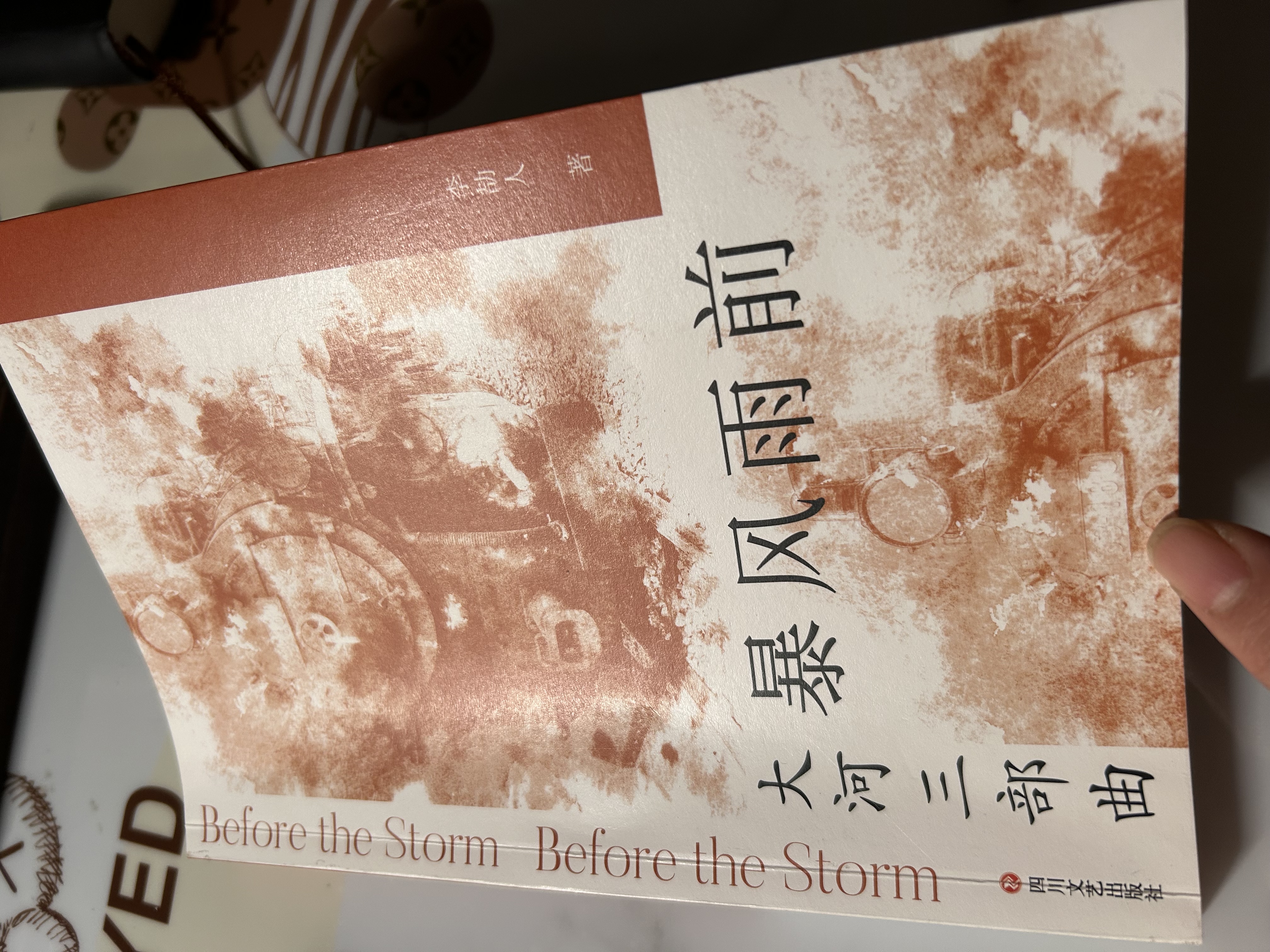

2025第四本《暴风雨前》 [中] 李劼人

这是一部长篇,但也是一部小书,篇幅不大、人物不多。小书自有小书的烦恼,譬如人物容易流于脸谱化,书中留日的苏星煌和尤铁民比较典型,按照当时“流行”的划分,一为革ming派,一为立xian派。但历史的细微岂能这么简易分辨?好在本书主角不是他们,而是郝又三,李劼人把这个人物刻画地很成功。

论及《暴风雨前》的文学价值,郝又三这个人物,确实扛当很大的功劳。郝又三处于那个传统与现代交汇的年代,说他新派吧,他又无法脱离家庭出国留学;说他守旧吧,他又参与办报,入新学堂,创办小学;说他mi烂吧,他也确实有传统士绅的毛病,懒散庸碌,迷恋女色;说他敢担当吧,他也勇于藏匿革命派的尤铁民。

郝又三代表的是既愿意学习新知识,又不完全抛弃传统的士绅阶层,也可谓是代表中国最有良知和知识的知识分子阶层,起到向下可倡导改善社会风气,向上可为民争利的作用。他们有他们的迷惘和蹉跎,那是新时代的曙光照射下的旧时代的阴影,想必待以时日,也必定是国家发展的中坚力量。

《暴风雨前》假如是独立出来的一本小说,大概也是一个家族的文本。暴风雨前,既是清wang朝的暴风雨前,也是郝家这个官宦家族的暴风雨前,更是那个时代每个人每个家庭的暴风雨前。

#随笔 #今日阅读分享 >>阅读更多

用户:一朵叫花的小花

2025-02-02 00:07:54 晴

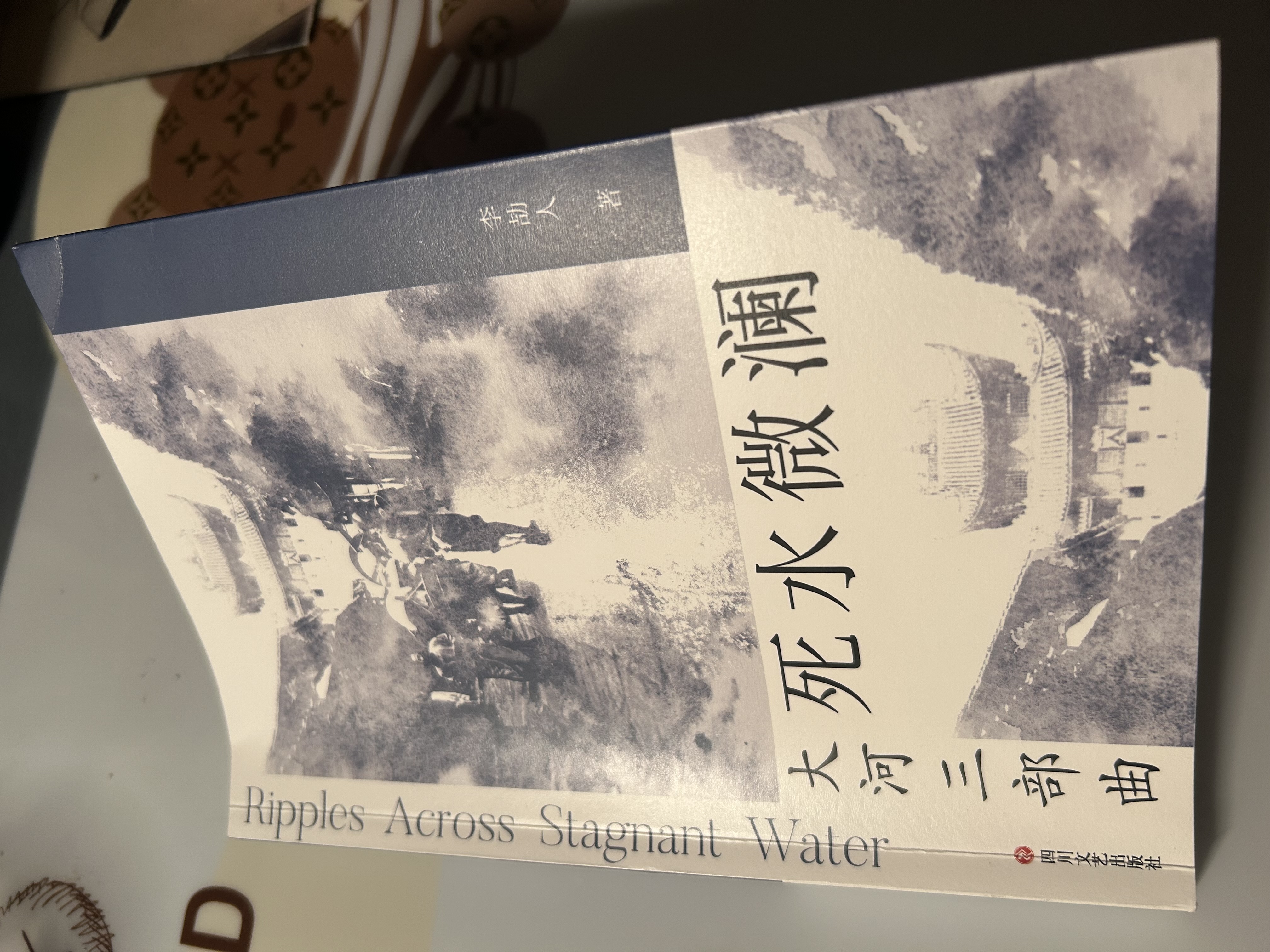

2025第三本《死水微澜》 [中] 李劼人

《死水微澜》写的是上个世纪大约这个时候的故事。本书通过倒述的形式,将现在的场景带到过去,让你产生时空倒转的错觉,一切的一切仿佛就像昨天。

一心想要嫁到大城市的农村姑娘邓幺姑,最终如愿以偿嫁给了兴顺号的掌柜蔡兴顺。但是,后来爱上了“蔡傻子”的表哥罗歪嘴。最后,邓幺姑嫁给了第三个男人,也是最让人意想不到的顾天成。她和这三个男人的关系可以概括为:蔡傻子是邓幺姑的前夫,罗歪嘴是她的情人,而她最后成为了顾天成的妻子。这对邓幺姑的评价应该分为两个阶段,选择罗歪嘴是选择“爱情”,选择顾天成是选择了“生活”。

或许,邓幺姑被批判成“不安本分的怪婆娘”,但是在当时局迫的历史环境下,邓幺姑作为一个较为向上的女人,逆着这一切舆论去寻找“安逸快活的日子”,打破当时的周遭道德上的批判又要有多大的决心呢。难道邓幺姑不想要稳定,从一而终吗?如果她的丈夫就是罗歪嘴,我相信她最后一定能和罗歪嘴厮守终老,她虽然希望过自由安逸的生活,但是终究不是肤浅之人、不是“风尘女”,邓幺姑不是值得哀怜的吗?

李劼人笔下的四川女人是真实的,虽然是写二十世纪初的事情,但是已经有了二十一世纪女人对自我幸福追求的影子,邓幺姑这个形象是动人的、自由的,但也是让人怜惜的。在对生活和爱情的追求中还是没能兼得,最终爱情屈服于生活。

#随笔 #今日阅读分享 >>阅读更多

用户:一朵叫花的小花

2025-01-25 12:37:17 晴

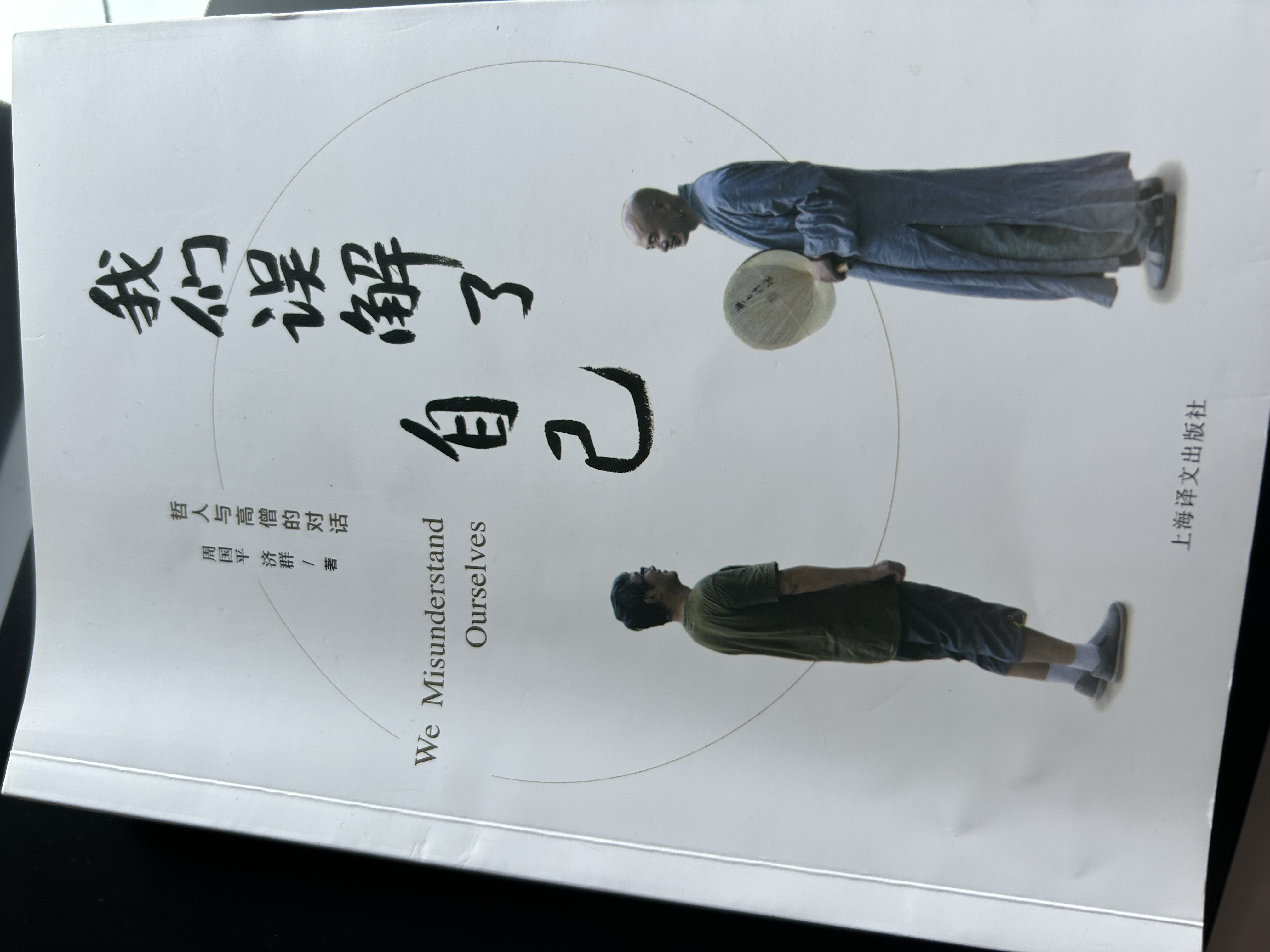

2025第二本《我们误解了自己》[中] 周国平 济群

周国平和济群用西方哲学与东方佛法的碰撞,带我们更多维地去理解“我”、“幸福”、“善”、“自由”。读完这本书,会给人一种拨云见日之感。在这个快节奏的现代社会,我们常常像没头苍蝇一样忙碌,却忘了问问自己到底是谁。我们总是被功成名就、财富这些外在的东西牵着鼻子走,得到后却发现内心依然空虚。

这本书开篇便直击要害,指出我们常常无意识地陷入各种对自己的误解之中。我们自认为了解自己的动机、情绪和行为模式,但实际上,这些认知可能大多是片面甚至错误的。我们往往高估了自己的理性,认为自己的决策是基于充分的思考和分析,然而大量的研究表明,我们的决策常常受到情感、偏见和潜意识的影响。这让我们深刻认识到,我们对自己的了解远没有想象中那么准确,那些隐藏在意识深处的力量,在不知不觉中左右着我们的生活。

还有关于记忆的问题,我们一直以为记忆是对过去事件的精确记录,但实际上,记忆是一个动态的、可塑的过程。我们的记忆会受到情绪、期望和后续信息的影响而发生改变。这意味着,我们所认为的真实的过去,可能并非完全真实。这种观点让我对自己的回忆产生了深深的怀疑,也让我意识到,我们不能仅仅依赖记忆来构建自己的人生故事。我们需要更加客观地看待过去,认识到记忆的局限性,以免被错误的记忆所误导。

阅读这本书的过程,是一个不断反思和自我成长的过程。它让我们从一个全新的角度审视自己的生活,让我明白,我们对自己的探索是一个永无止境的旅程。我们需要不断地学习、思考和实践,才能逐渐接近那个真实的自己。

#今日阅读分享 #随笔 >>阅读更多