用户:河间格义心仍旧,伏壁藏经世已新

2023-05-14 16:53:00 晴

雨打下。山在暮光里映着天空的颜色。太阳沉落,云被染成深蓝几近于黑,与天空融为一体。我向山望去还是那般枯萎,种子还沉默着,并未因雨的浸润而改变。花开败、雨打风吹去,枝上还是光秃秃的。天更暗了,以至于什么也看不清。推开窗,眺望,视野向天边追去,不见半点日头,剩下些或明或暗的光从地底渗出,在雨雾中晃动,不知何时消散。明入地中,诛也。这黯淡与熄灭堪要近了。

风卷着雨从窗口袭入,穿着短袖并不觉得寒冷反而有些温暖。已经五月才春天的样子,以前也快入夏。岩层从黄土穿出,风蚀水割这坚硬的磐石亦要零落成泥。只是于今它尚不是这黄土的一部分,棱角分明。云散点露出些许天光,四射下去。被圆融的黄土淹没,在清冷的岩层上泛出幽幽白光。接着飘下来些雪,却也在坠落中化成水滴不曾着地,初登于天,后入于地。似乎,似乎一切都来晚了,过了时节。只是不来晚又能如何,于今不还是夏天了? >>阅读更多

用户:河间格义心仍旧,伏壁藏经世已新

2022-04-30 20:12:16 晴

封闭的日子里无事可做,便翻捡起围棋来。许许多多尘封的名字被一个个唤起,黄龙士、吴清源、木谷实、坂田荣男、曹薰铉、李昌镐,如河岳,如明星。只是,好像忘记了什么。或许不那么高、不那么明亮,只是偶然的闪烁便足以让人铭记。

武宫正树听来已是遥远的名字。他的时代早就连同日本围棋的衰败逝去,更不要说AI智能之后的天翻地覆。只是武宫正树也没有过属于他的时代,同期的赵治勋、林海峰、小林光一似乎更是成绩优越。可在我看来,千百年之后他们被记住,也只是因为武宫正树。

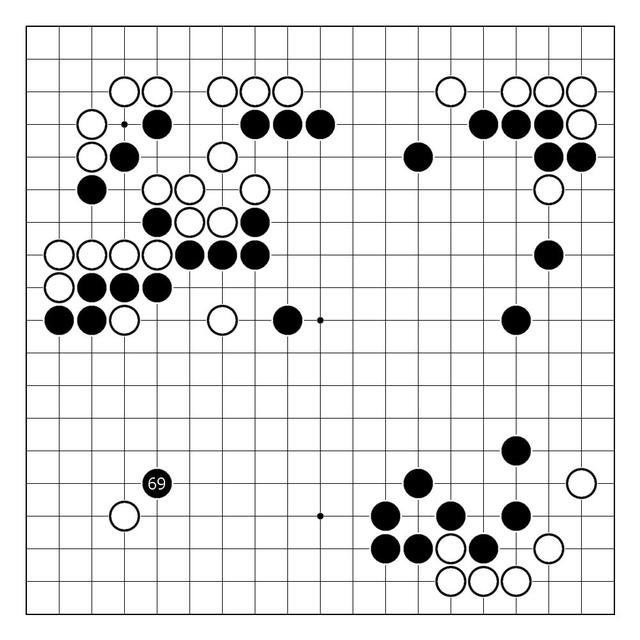

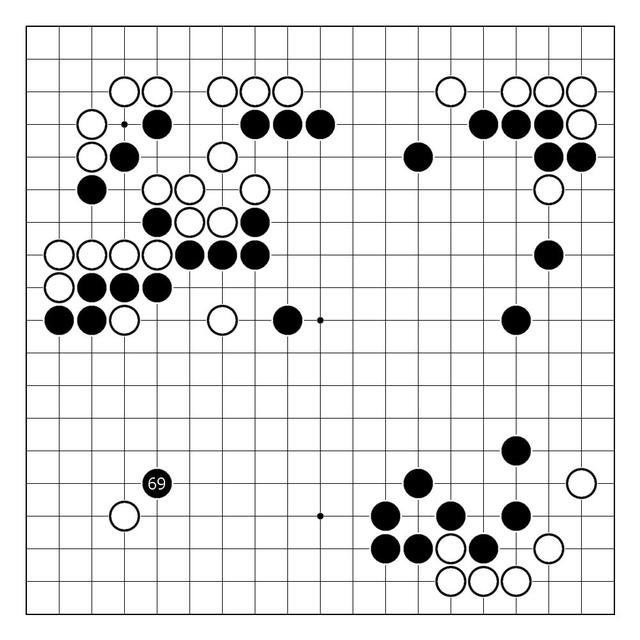

我从不摆些什么名局,只觉得枯燥;更不会复盘,毕竟我只是个臭棋篓子,下棋只是为了打发时间。只有那盘69手肩冲星位,我摆过无数次,恭恭敬敬、虔诚无比。每每想起突然涌动出些许热爱,觉得有些振奋。我见过许多的游戏,玩耍些许时日便也腻歪觉得无趣。

只是这围棋终究下了许多年,不见什么提高,也不见什么退步,半死不活罢了。只是有时总莫名的想到这69手,于是三连星、四连星,围起了模样,却杀不住棋;筑起了外势,总实地不够。觉得围棋不是计算的游戏,也不是脑力的比拼,而是浪漫的创造,每每于此便一败涂地。虽然总是要输,但总觉得创造过什么... >>阅读更多

用户:河间格义心仍旧,伏壁藏经世已新

2022-03-08 19:32:01 晴

列车在大地上穿行,我有些困倦,眼前晃过一个牌子模糊看得采空区三字,泛着幽幽的白光好似另一个世界。我不记得有过,在脑海里搜寻之前、在脑海里搜寻之后。掘进的矿队行进,矿石被皮带运送,留下无限的虚空,在黑暗中塌陷、撕裂,像是鱼鳞般分明,一片片剥落。碎裂的尘埃散去,被吸到肺里,被震上天际。这撕裂永恒的凝固,荒废的村庄时间好像还停在搬离那天。慢慢的腐蚀,像是标本或是化石。黄土被黑色的炭石遮住身形,一圈一圈向外扩去,像极了身上的疮疤。轰!轰!极低沉的,从远处飘来,回荡。我知道放顶了,采空的煤层自然地陷落、撞击,在土地上留下新纪年。

冒顶、渗水、瓦斯,这些词语构成了这纪年的基础。是干凿,是湿凿,是综采、是回采,呼吸科与骨科被在这土地上培养酝酿,黑色的炭和鲜红的血在这地上共同的铸就。一路上的灯火不是矿场,便是焦化厂,常直的柱子喷吐。我静静的看着一切,一切就这样发生。

墙上的裂纹向天际蔓延,只等着碎裂和倒塌。日复一日的衰朽,最终轰然倒塌。似乎都是缓慢的过程,可往往回首或是思考总觉得是一瞬之间,一切似乎从来这样,可以前好像不是,那为什么今天这样子呢?我无法解释,讷于言语,顺着火车逃离。 >>阅读更多

用户:河间格义心仍旧,伏壁藏经世已新

2022-01-01 21:37:02 晴

干黄的草、枯死的树,北地的冬天从来如这般死寂。雪从灰白的天上抖落,或还带着些湿气,盖在地上等一个春天。虽不融化却在日夜的升华,在雪面上露出些许空隙。或在阳光的照射下消融,又在夜里悄然凝结,虽是原来的样子可也如冰那般坚韧。只在这过程中雪与土胶固在一起,原本的晶莹也变成了黯淡的灰色。

于这环境下的人们便也单调着,北地的音乐是最典型的,不论是欢乐的花儿、高昂的信天游、雅致的北昆,都在这环境下获得了一种同一。简单重复的节奏,欢乐而又朴素的调子,像极了这土地的样子。物质的匮乏使得当地没有什么专业的音乐人员,不论是娱神的舞曲,还是红白事的两班吹手都是这种地的农民。于是这种简洁成了必要,循环亦有是必然,极其有限的物质和时间决定了这音乐的形式。

但这也是生活的样子,日复一日的劳作并没有磨平他们对于生活的热爱和歌颂,尽管这热爱与歌颂亦是单一的。密密麻麻的纹路在皮肤上蔓延像是这沟壑纵横的土地,前面的鼓手打着固定的节奏,后头的歌者嗓子里也是那从节奏一致的歌词,或是三两句,或是五六句,却总看不出什么变化。那时,我却不大,与几个小伙伴跟在后头,跳着、追着,在嘴里嘟囔着:一九二九不出手… >>阅读更多