用户:午餐肉爱好者

2025-03-23 17:12:38 晴

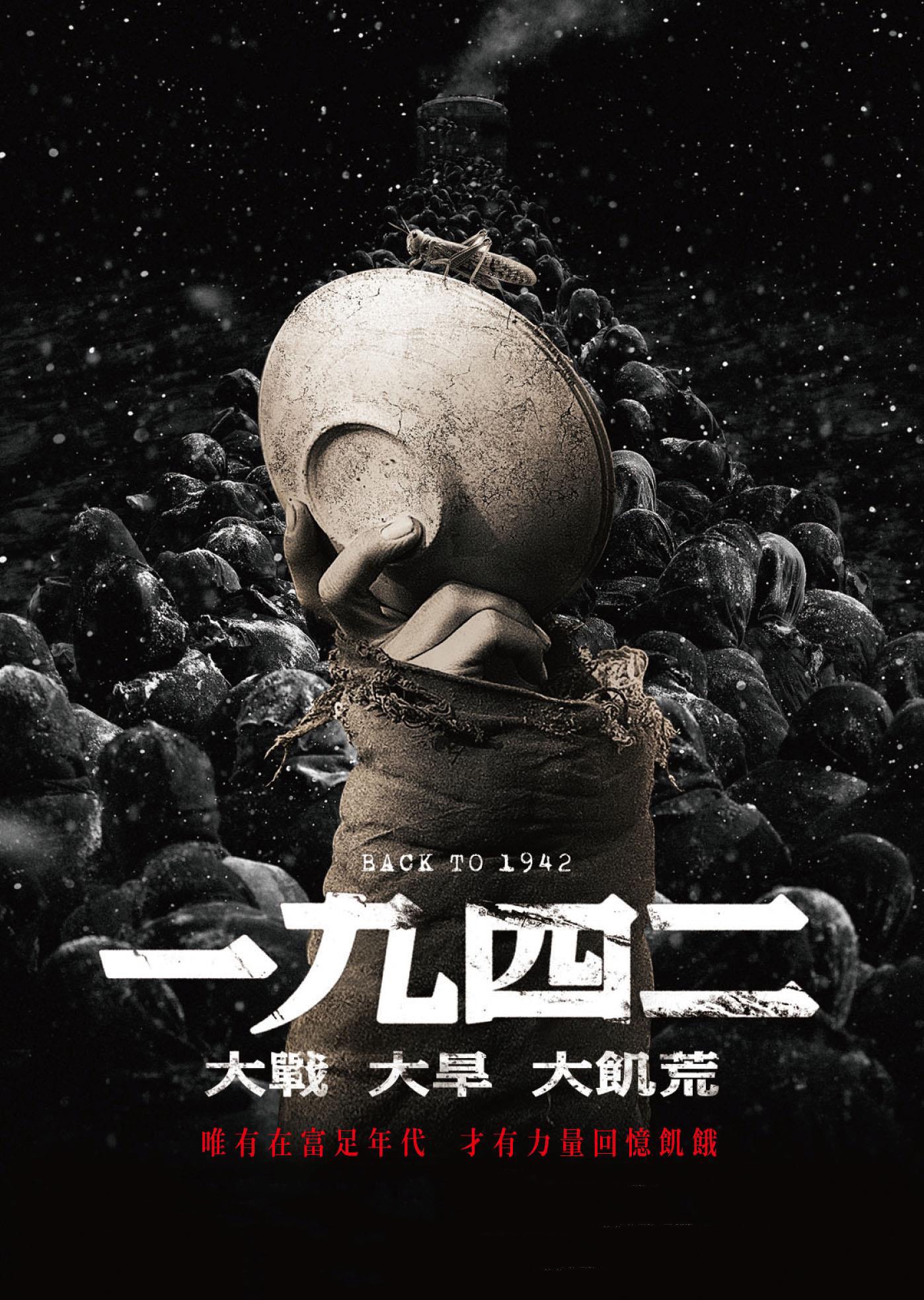

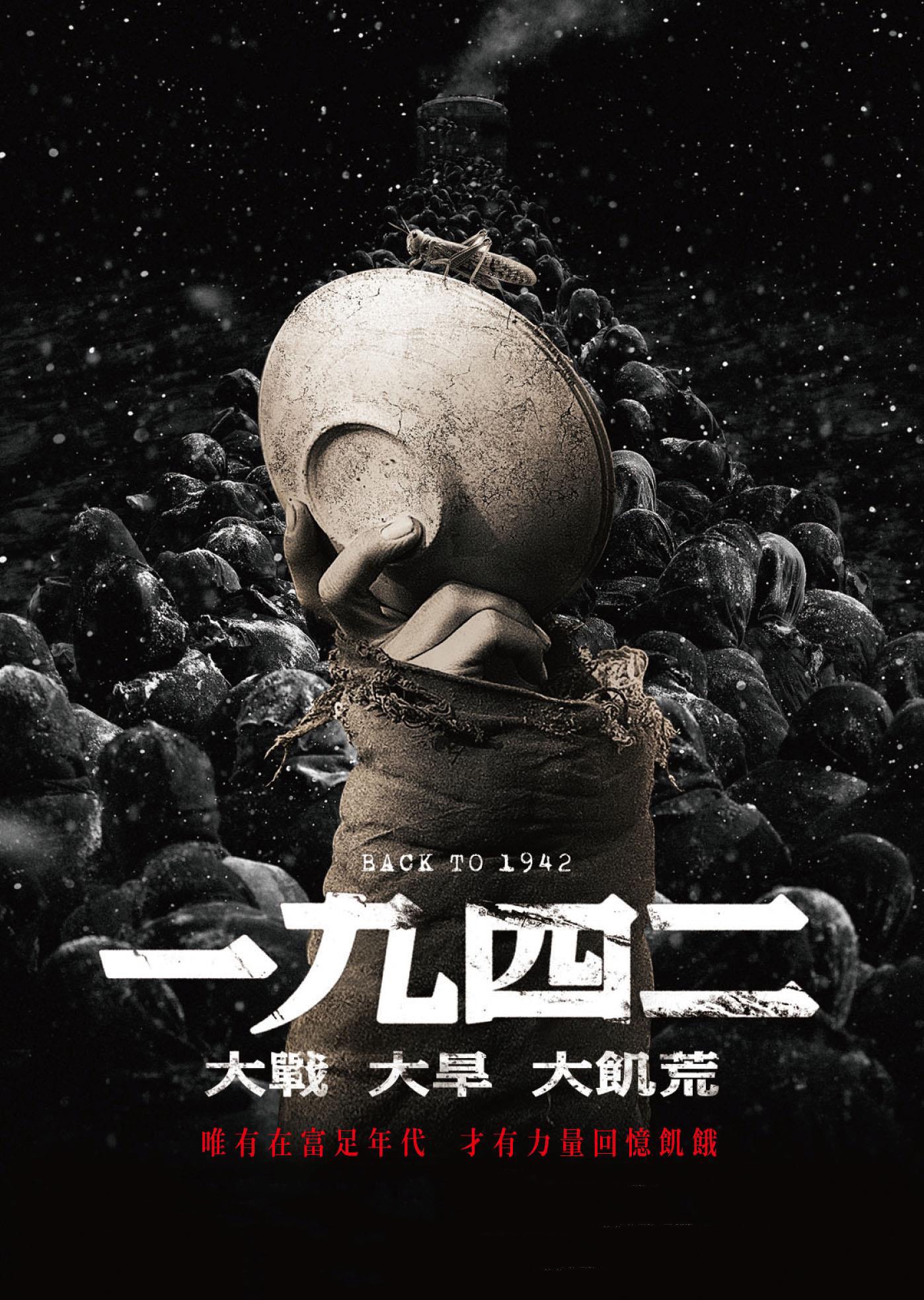

今日电影推荐《1942》🎬

“鲤鱼焙面,延津做法。”

这部由冯小刚执导的电影,用残酷的镜头剖开中国近代史上最惨烈的疮疤——1942年河南大饥荒。影片改编自刘震云小说,汇集张国立、陈道明、阿德里安·布劳迪(上一篇文章的教师主演)蒂姆·罗宾斯(肖申克的救赎安迪)等演员,将三百万条生命的挣扎与湮灭,凝练成一部叩击民族集体记忆的苦难交响曲。

全片以双线叙事展开:一边是延津县地主老东家携家带口加入逃荒人流,从粮仓满囤的乡绅沦为一无所有的流民;另一边是重庆国民政府高层在政治博弈与国际舆论的夹缝中,试图掩盖这场“人相食”的惊天惨剧。两条线索如绞索般缠绕,撕开饥饿背后更深层的权力倾轧与人性异化——当树皮成为奢侈品、卖女换粮成为常态,文明的遮羞布被彻底扯碎。

本片采用近乎人类学的拍摄手法:长达半年的外景拍摄中,剧组在零下二十度的太行山区搭建出延绵数公里的灾民队伍。镜头下,枯槁的面孔与皑皑白雪形成刺目对比,婴儿吮吸母亲干瘪乳房的特写、野狗撕咬尸体的长镜头,构成一幅末日图景。更令人窒息的是,这些场景并非艺术夸张——历史档案记载,当时确有人贩市场明码标价“少女八十斤小米,妇孺半价”,日军空投粮食诱降灾民的魔幻现实,也在影片中得到复刻。

张国立贡献了职业生涯最摧肝裂胆的表演。当他的角色目睹儿媳产子后吞棉自尽,那种从麻木到崩溃的层次转变,让观众在绝望中瞥见人性最后的微光。而阿德里安·布洛迪饰演的白修德,则以外国记者的第三方视角,将这场灾难提升为人类文明的共同伤口——他手持相机记录食人现场时颤抖的手指,与《超脱》中亨利面对学生自残时的克制凝视,形成跨越时空的互文:在极致的苦难面前,任何语言都是苍白的。

这不是一部《合家欢》的电影,所以在2012年春节档上映成绩惨淡也是极为合理的,谁也不想大过年看一部电影把自己看哭,但是我不得不说这部电影真的是值得一看,任何身份,任何物种,任何事物在面对饥饿面前,都会丢掉一切。

冯小刚在片尾字幕所书:“这些事不是故事,是我们的先人真正经历过的人生。”

最后希望大家也能好好吃饭,不要浪费粮食。#推荐电影 #饥饿让人清醒 >>阅读更多

用户:午餐肉爱好者

2025-03-23 00:26:35 晴

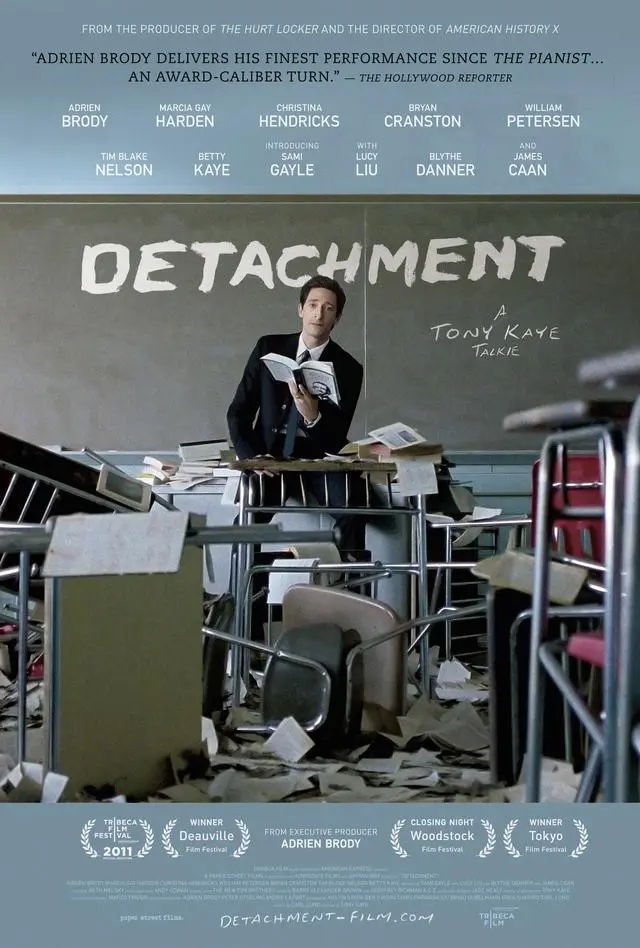

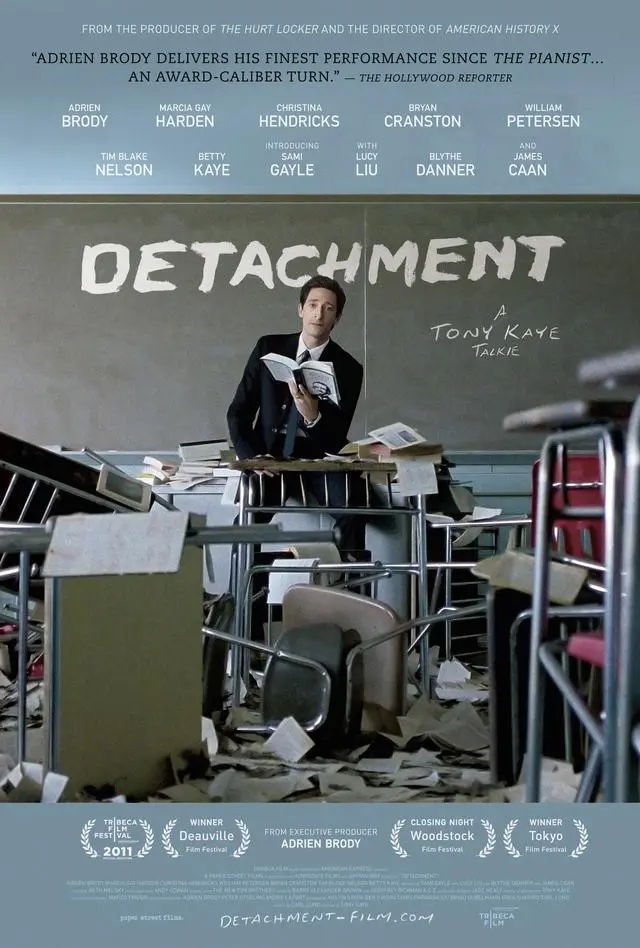

今日电影推荐:《超脱》🎬

(上一次写电影推荐不知不觉已经是五年前了)

这部由托尼·凯耶执导的影片,是当代教育题材中最具穿透力的作品之一。主演阿德里安·布劳迪曾凭借《钢琴家》成为奥斯卡最年轻影帝,而他在本片中饰演的代课教师亨利,以破碎灵魂与温柔坚韧的极致反差,让每个观众都能在灰暗底色中触摸到人性的微光。

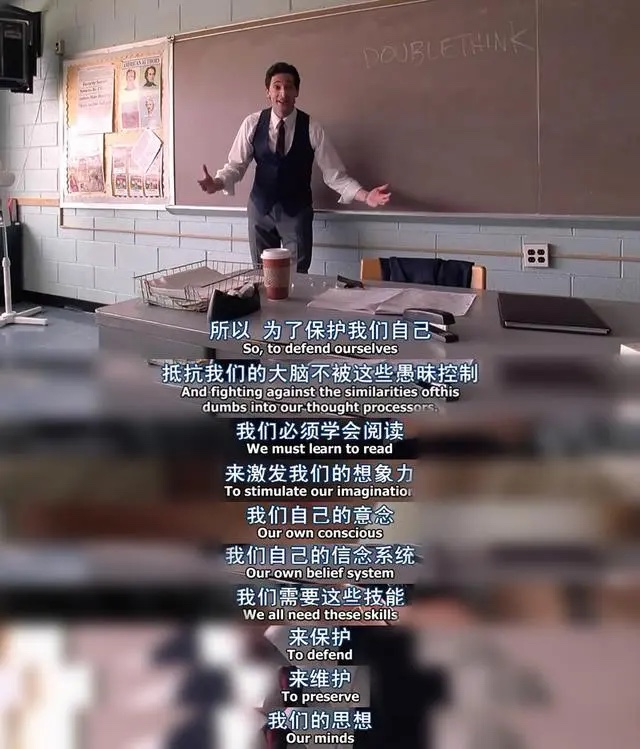

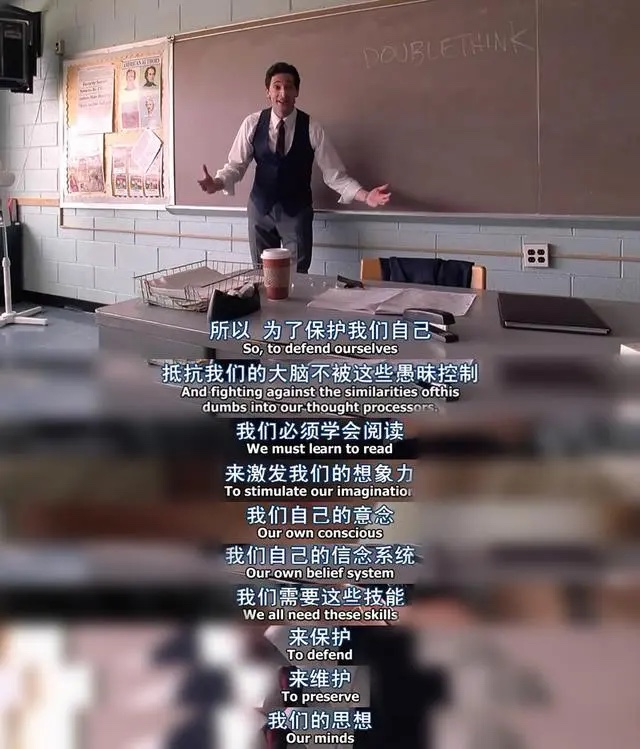

全片采用伪纪录片式的手持摄影,纽约破败的公立学校走廊与阴郁的街区构成现代文明的隐喻牢笼。导演刻意模糊时间与空间的具体坐标,让这座被遗弃的"精神荒原"成为跨越国界的普世图景——锈迹斑斑的课桌间游荡着被社会边缘化的青少年,教室里此起彼伏的脏话比教科书上的公式更鲜活,而教师们困在制度与人性的夹缝中,如同西西弗斯般重复着注定失败的救赎。

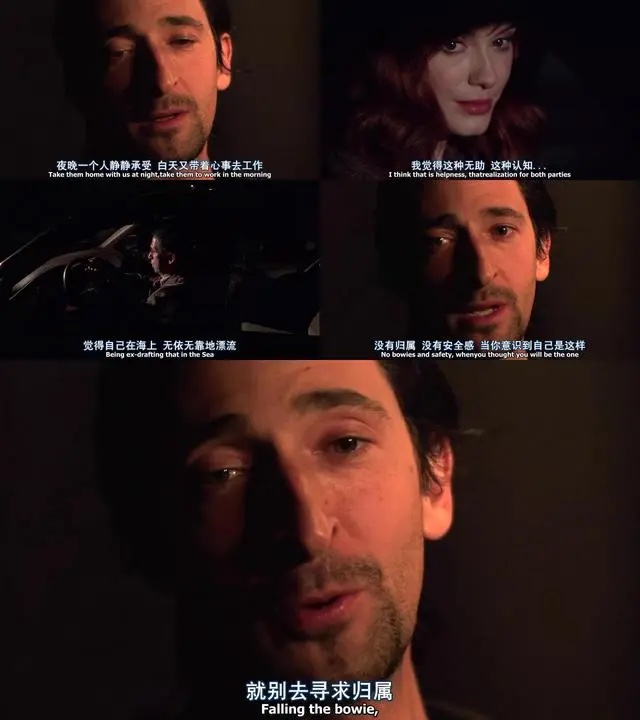

故事以亨利代课一个月为线索,串起三条相互映照的支线:面对自残的女学生梅瑞迪斯,他克制而悲悯的注视比任何说教都更具冲击力;收留雏妓艾瑞卡的过程,暴露出救赎者自身也需要被救赎的永恒困境;与同事们在地下室的深夜对话,则撕开了教育者群体的集体创伤。当亨利在空教室里背诵《厄舍府的倒塌》时,爱伦·坡的哥特文字竟与窗外倾颓的城市产生诡异的共鸣。

这不是一部让人"舒适"的电影,每个镜头都浸透着存在主义的苦痛:学生用蛋糕自毁的慢镜头、梅瑞迪斯最后那件血染的雕塑裙、亨利在公交车上无声痛哭的长镜头...但正是在这些令人窒息的时刻,布劳迪雕塑般的侧脸在逆光中凝结成当代的圣像画,提醒我们:在灵魂的寒冬里,那些笨拙的关怀与失败的联结,恰恰是人性最后的堡垒。

特别要提及刘玉玲那段7分钟独角戏——当她对着镜头嘶吼"我们都需要有人看见我们的存在",所有关于教育的宏大叙事都被击得粉碎。这或许就是《超脱》最残忍的温柔:它不提供解药,只是逼我们直视伤口,然后在满目疮痍中,重新学会流泪的能力。

建议搭配导演剪辑版观看,那些穿插的庭审纪实镜头与动画拼贴,将电影提升为对整个时代的病理学诊断。准备好纸巾,但更需要准备好直面内心的勇气——正如亨利在黑板上写下的:"我们都需要一些东西,帮助我们从现实的复杂中抽离出来。"#电影推荐 #给souler安利一部电影 >>阅读更多