用户:Echo-Agr

2025-02-23 19:09:14 晴

他们再也没有长大,她从不以真面目示人,他则是那个至今仍在黑暗的通风管中徘徊的小男孩。

这本书直到结尾也没有出口,不知道桐原亮司以自杀让唐泽雪穗彻底的走向没有光的黑暗,还是走进了太阳照进的温暖。以恶相协多年,他们用自己的方式相互保护。虽然知道无论如何他们的行为都不能被原谅,内心却怜悯多于憎恶?

看完小说后又看了电影执着的老警察对亮司说的“其实,你笑起来的时候特别好看!回来让我与你好好谈谈。像父亲对孩子那样好好谈谈,让我像父亲一样的爱着你,陪你走到最后。”亮司流下了眼泪

如果年幼的桐原亮司和唐泽雪穗都成长在有爱的家庭里,是不是那个通风管道就只是孩子们玩乐的地方。不会让亮司走向不归路,如果雪穗能遇到一个纯良负责人的母亲,也许她长大后有的只有温婉内心没有邪恶。

也许自己也是为母亲,看的角度不同,原生家庭的成长真的会给年幼的孩子留下或美好,或幸福的感觉。但也有无数原生家庭留给幼年孩子伤害、恐惧 、怯懦。

愿每一个孩子都能在有爱的家庭里长大。 >>阅读更多

用户:Echo-Agr

2025-02-04 22:16:29 晴

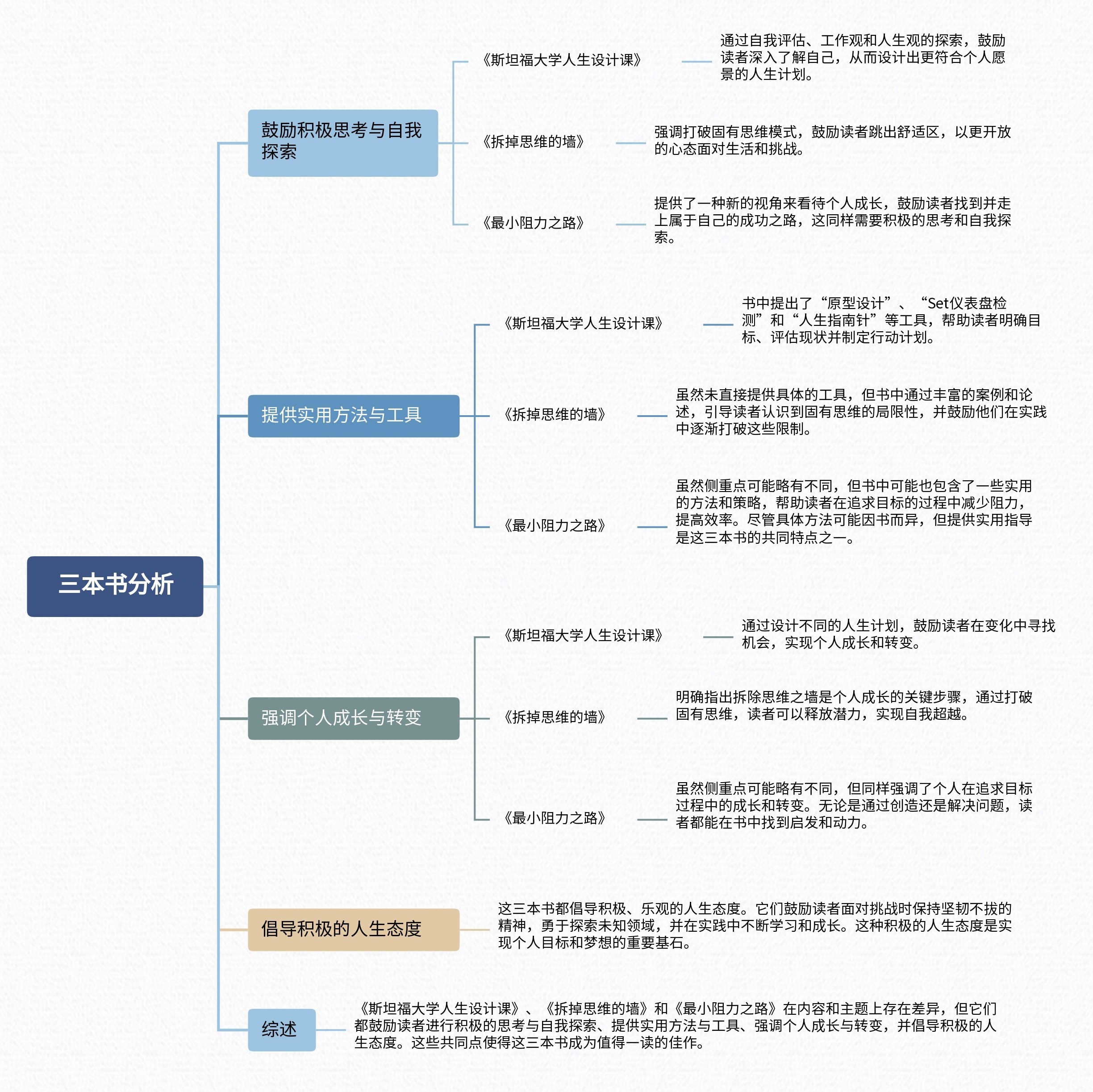

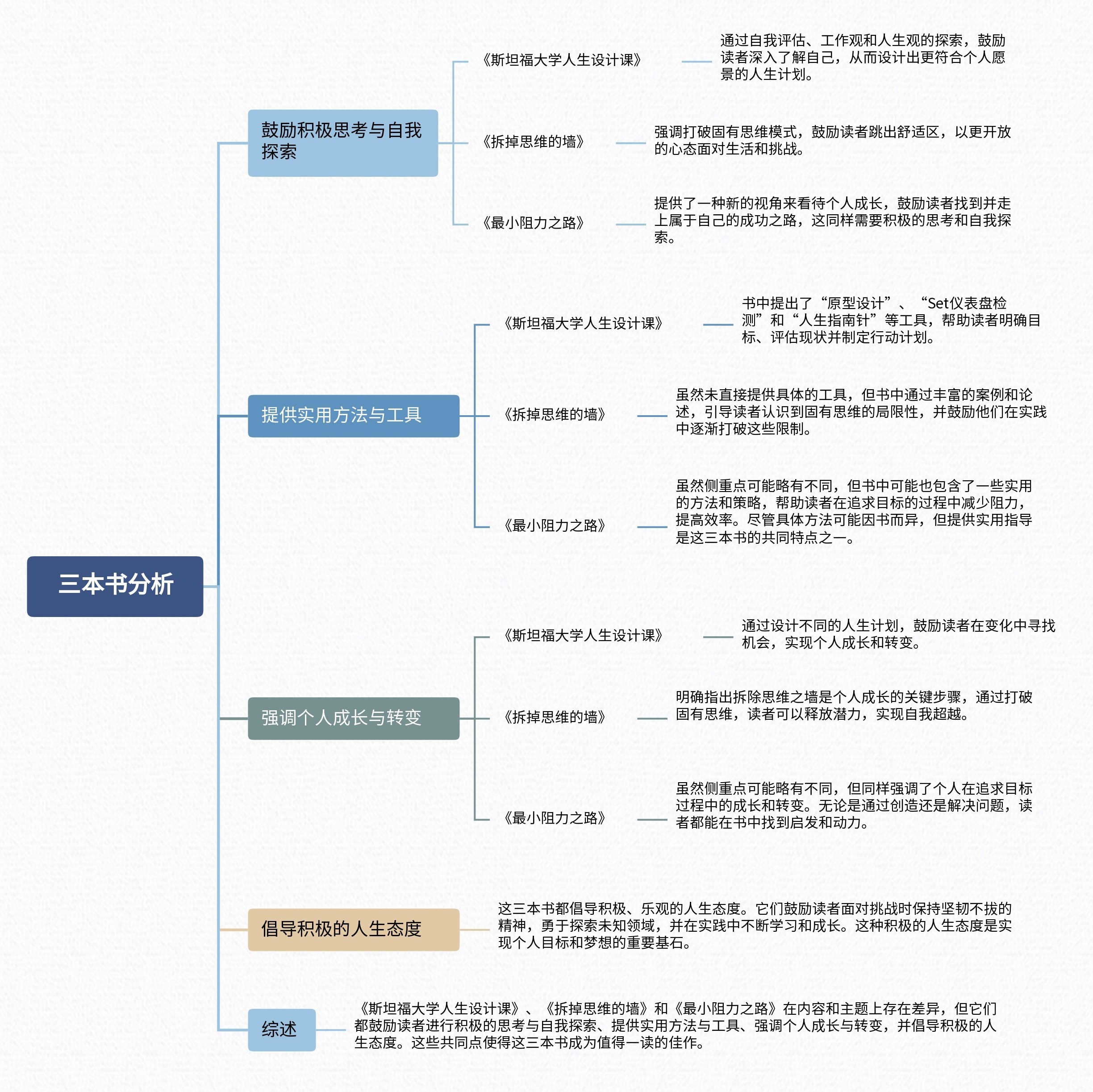

抽空读完了《斯坦福大学人生设计课》,最大感受是化并非传统意义上的职业规划指南,它更像是一本人生设计的操作手册。作者比尔·博内特和戴夫·伊万斯将风靡硅谷的设计思维引入人生规划领域,提出了一种全新的思考方式:人生不是一道填空题,而是一道设计题。

我们无需被固有观念束缚,而是可以像设计师一样,运用设计思维,主动设计出属于自己的人生。

同时我也想到几年前读到的古典老师的《拆掉思维的墙》以及罗伯特·弗里茨《最小阻力之路》

《拆掉思维的墙》不仅能够帮助我们打破思维定式,拓展思维边界,还能够激发我们的创造力和创新精神。书中有很多关于如何打破思维定式、拓展思维边界的方法。比如,要学会从不同角度看待问题,敢于尝试新鲜事物,勇于接受挑战。同时,也要保持开放的心态,不断学习新知识,提升自己的认知水平。

《最小阻力之路》引发人们深入思考和实践的书籍。它让我意识到,生命就像河流,总是循着阻力最小的路径流动。而我们要做的,就是了解并改变生命的底层结构,以掌握生命的脉动,实现我们真正想要的愿望。这本书不仅是对个人成长的指导,更是对如何在生活和工作中实现创新和创造力的深刻洞察。

之所以对三本书同时有思考,是觉得三本书之间,有很多共通之处。做了一些简单的思考分析。

>>阅读更多

用户:Echo-Agr

2025-01-28 18:03:53 晴

拉康(Jacques Lacan)与庄子虽然身处不同文化传统和时代背景,但二者在哲学思辨的某些维度上确实呈现出有趣的呼应。两者的相似与差异:

一、主体性的消解与重构

1.拉康的「分裂主体」

拉康认为,主体在进入语言符号系统(象征界)时被异化,形成「分裂主体」——真实欲望被符号秩序压抑,自我认同建立在「误认」之上(如镜像阶段对虚幻自我形象的认同)。主体永远无法抵达「实在界」,只能在能指链中滑动。

2.庄子的「吾丧我」与「坐忘」

庄子通过「心斋」「坐忘」消解固化的自我认知(「我」),主张「至人无己」——破除对语言、概念(「名」)的执着,回归与道合一的「真我」。这种对「小我」的超越,与拉康对「自我虚构性」的批判形成对照。

二、语言与符号的批判

1.拉康:能指链的暴政

拉康提出「无意识像语言一样被结构」,语言符号(象征界)构成主体,却割裂了人与真实欲望。主体被「大他者」(符号秩序)支配,陷入永恒的匮乏与欲望循环。

2.庄子:「言不尽意」与「得意忘言」

庄子强调语言无法捕捉「道」的真谛(「道不可言,言而非也」),主张「得鱼忘筌」——超越语言符号的局限,直指本真。这与拉康对语言异化的批判异曲同工,但庄子更强调通过直观体悟突破符号束缚。

三、自由的可能性

1. 拉康:穿越幻象与伦理选择

拉康认为真正的自由在于直面欲望的深渊(「实在界的创伤」),拒绝符号系统提供的虚假满足(幻象)。他提出「不要向欲望让步」的伦理,强调主体在不可能中坚持欲望。

3.庄子:逍遥游与无为自然

庄子主张「无所待」的逍遥——摆脱功利、名教的桎梏,顺应自然之道。通过「庖丁解牛」式的技艺,达到「以天合天」的自在状态。这种自由不是对抗,而是与宇宙节律的共鸣。

四、现实与虚幻的辩证

1. 拉康的「实在界」与庄子的「道」

拉康的「实在界」是不可符号化的混沌原质,构成现实的裂痕;庄子的「道」是无形无名的终极真实,二者都指向超越符号秩序的本体维度。但庄子更倾向于通过直观体道消弭主客对立,而拉康强调实在界对主体的永恒创伤。

2. 梦喻的哲学意义

拉康以「梦的二次加工」比喻象征界对欲望的扭曲,庄子则以「庄周梦蝶」质疑现实与梦境的界限。两者都揭示「现实」的建构性,但庄子更彻底地消解了真实与虚幻的二元对立。

五、根本差异

方法论路径:拉康通过精神分析临床与结构语言学解构主体,庄子则依赖寓言叙事与直观体悟。

终极指向:拉康的批判带有悲怆色彩(主体注定分裂),庄子则通向与道合一的审美超越。

文化语境:拉康植根于西方理性批判传统,庄子代表东方「天人合一」的智慧。

【总结:异质文明的哲学共振】

二者都揭示了符号系统对主体的规训,批判固化认知对自由的遮蔽,并试图在语言之外寻找真实。这种跨越时空的呼应,或许源于人类对「存在之困」的普遍追问。若想深入比较,可结合拉康的《讲座集》与《庄子·齐物论》,关注他们对「同一性逻辑」的颠覆策略。 >>阅读更多