半生缘

说爱一个人的时候,我们总喜欢讲“一生一世”,或者“生死契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”。好像,这一生只有一个ta。殊不知,即便是半生的缘分,在这漫长又短暂的生命里,也是极其不易的。记得张爱玲《半生缘》的开头有一段话,我蛮喜欢:

“他和曼桢认识,已经是多年前的事了。算起来倒已经有十四年了——真吓人一跳!马上使他连带地觉得自己老了许多。日子过得真快,尤其对于中年以后的人,十年八年都好像是指顾间的事。可是对于年轻人,三年五载就可以是一生一世。他和曼桢从认识到分手,不过是几年的工夫,这几年里面却经过这么许多事情,仿佛把生老病死一切的哀乐都经历到了。”

“ 曼桢曾经问过他,他是什么时候起开始喜欢她的。他当然回答说:“第一次看见你的时候。”说那个话的时候是在那样的一种心醉的情形下,简直什么都可以相信,自己当然绝对相信那不是谎话。其实他到底是什么时候第一次看见她的,根本就记不清楚了。”

相爱的人,情是浓烈的,浓到不管不顾,浓到剖肝沥胆。不爱的人,情又是极淡的,淡到反目成仇,淡到道路以目。这浓与淡之间,便是爱的本来面目。我希望,此生可以爱一个人,不浓不淡,只要半生。如此,甚好。

诉衷情——改晏殊词

美酒辞岁一重重。爆竹震帘栊。除夕与谁祝福,心向月边浓。看烟火,愿花红。意无穷。如佛似仙,岁岁年年,共占春风。

电影:泳者之心

21英里,等于英吉利海峡最窄处——多佛海峡的长度。21英里,也等于50英里(90多公里),横渡英吉利海峡的泳者需要游过的距离。

这个距离,不仅仅是一个数字,它的背后还潜藏着飘忽不定的洋流、极度寒冷的温度、难以辨别的方向,以及人们的偏见、历史的纪录、女性的伟大。

这个距离,在1926年8月6日,被一个叫特鲁迪·埃德尔的美国女孩征服。她成为世界上横渡英吉利海峡的第六人,也是女性第一人。全程用时14小时31分钟,比当时用时最快的男性还要快2个多小时。

这是体育史上,第一次女性在比赛中的成绩快于男性。这一年,她21岁。

当记者写下“你为什么要横渡英吉利”时,她说:“总需要一个人证明,女性也能做到。”这是来自近100年前的声音,这是震撼历史的声音,这也是把男权世界打个粉碎的声音。

今天,感谢导演乔阿吉姆·罗恩尼,感谢女主饰演者黛西·雷德利,以及所有的演职员。是他们的艰辛付出,真实还原了当年的伟大故事,让我们如此近距离地感知了一个伟大的女性。

所有个人的伟大成就,总有些机缘巧合。正如特鲁迪·埃德尔,她虽然只是一个德裔美国人,一个肉贩子的女儿,一个小时候生过麻疹差点死去的孩子,一个从没上过学的女人,但并不影响她成为历史上最伟大的女性之一。正如导演乔阿吉姆·罗恩尼,如果没有拍过《孤筏重洋》《加勒比海盗》,他也不会对海洋有深深地眷恋吧。如此,宿命论也就更加成立了。

电影更赞的,不仅是故事,还有一众演员精彩的表演,以及恰如其分又推波助澜的配乐。我觉得,奥斯卡应该道歉。

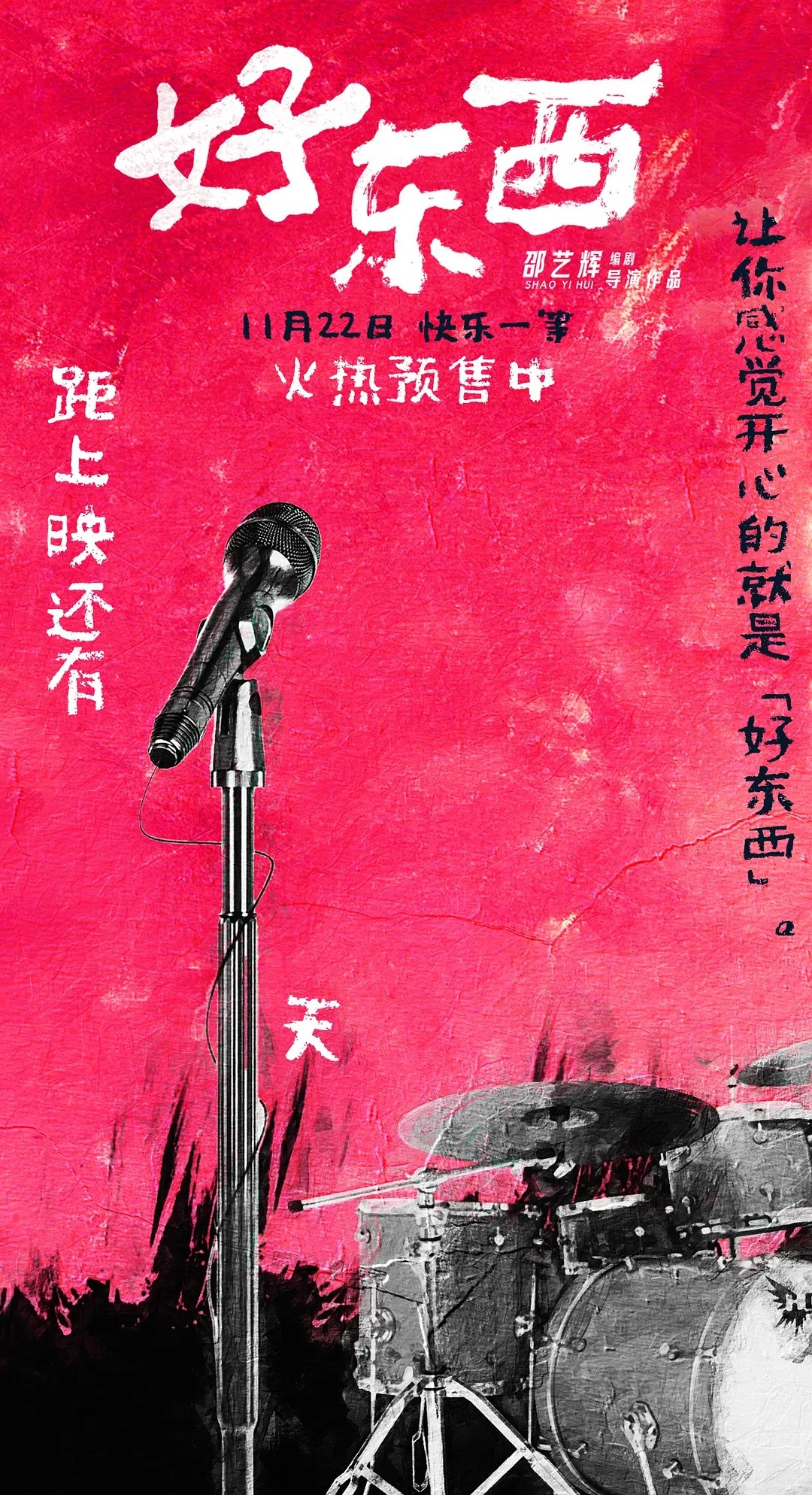

电影:好东西

“什么是好东西?好东西就是可以让你开心的。”电影台词如是说。

“什么是好东西?《好东西》是一部轻松又沉重、调皮又严肃、传统又新潮的电影。”我说。

新锐导演邵艺辉,总是给人惊喜。2021年,一部《爱情神话》横空出世,带给影视届不少波澜,华语地区女性导演又一次让人刮目相看。时隔3年,她携《好东西》归来,最终荣登年度国语电影评分榜首。我想,这既是天命所归,也是大家对她才华的肯定,更是她的作品顺应了时代发展的潮流。

观影过程,我想起了20年前,也就是2004年侯咏导演的《茉莉花》,同样是一部描述女性生命意义的电影。《茉莉花》遴选了20世纪30、60、80年代的3个母亲角色,算是对传统女性生命意义的追问。这一次,邵艺辉也用3个女性角色(分别由宋佳、钟楚曦、曾慕梅扮演),重构了女性的生命意义。这算得上一种巧合吗?还是致敬?

女性生命意义的觉醒,肇始于二战之后。法国女作家波伏娃代表作《第二性》的出版,算是一个显著的标志。至于我国,从1919年五四运动开始,女性生命意义的觉醒,也在不断地螺旋上升。到了新时代,邵艺辉导演敏锐捕捉女性身份的变化,创作了这部《好东西》,引发无数人的共鸣。我觉得,电影的社会学意义大于影视意义。

观影的过程,还让我想到了2008年顾长卫导演的《立春》。影片中为了理想奋不顾身的女主角王彩玲(蒋雯丽饰演),绝对是独立女性的突出代表。由此而展开一个话题,女性生命意义的觉醒究竟缘由何处?我觉得,肯定是文学,是艺术。唯有至死不渝的浪漫,才是人类挺拔不弯的脊梁。无论男人女人,只要热爱文学艺术,只要怀揣浪漫,就绝不会屈服于生活的平庸、生活的残酷、生活的狭隘。

抛开这些严肃的话题不谈。单从影视角度来看,《好东西》这部电影有不少闪光点,也有一些让人诟病的不足。闪光在于,前段以声音为题的情节处理,那段王茉莉与小叶对声音的猜测对话,以及影片转场,堪称经典;不足在于,整个影片探讨严肃话题时的台词,过于严肃,过于正经,过于书面话,严重削弱了影片的生活气息,让人觉得不太接地气。民间生活语言是丰富多彩的,一般人正常人谁会那样说话啊?

再有夸奖的,是邵导演对配乐的选择。还有,对家乡的调侃,比如说到太原、平遥、贾樟柯,等等。如同孩童般的调皮,一种久违的赤诚扑面而来。

最后,感谢邵艺辉导演,在2024年奉献了如此优秀的华语影视。

七月和八月

宿醉的台风走了

尾巴跌跌撞撞

七月,好像你的影子

脚步弹奏凌乱的乐章

昨夜的残梦醒了

脑袋无力反抗

八月,焦躁地呐喊着

阳光把我掐死在地上

眼睛一点一点融化

分不清是雨是泪还是浪

我仰面躺在日记里

舌尖舔着天边的夕阳

宿醉的残梦走了

脑袋跌跌撞撞

八月,好像你的影子

阳光把我掐死在地上

昨夜的台风醒了

尾巴无力反抗

七月,焦躁地呐喊着

脚步弹奏凌乱的乐章

我仰面躺在日记里

舌尖舔着天边的夕阳

眼睛一点一点融化

分不清是雨是泪还是浪

北京法源寺

最近,迷上了话剧,一场接一场、一部接一部,根本停不下来。好剧很多,感动也很多。可直到遇见《北京法源寺》,才真正被话剧彻底征服。剧作带来的震撼深深触及灵魂,像雷击的电流从头到脚,然后情不自禁地泪流满面,最后陷入无限的自我拷问中。这就是好剧的魅力所在。

剧已散去,时代滚滚向前。谁能说,逝去的就一定不堪。谁又能说,新来的就一定美好。无论如何,我们应该反省,我们应该奋斗,不仅仅为了自己,也为了最古老最深爱的中华!

恋爱的犀牛

《恋爱的犀牛》是著名话剧导演孟京辉执导的先锋剧作,自1999年首次演出以来,经久不衰,口碑颇佳。据说,每次演出都是一票难求。更有甚者认为,这部剧已经成为所谓“文青”必打卡的经典作品。

这部剧的剧情并不复杂,主要讲述了一个普通小人物偏执的爱情,我爱的人执着地爱着另一个人,爱而不得又爱得彻底。如此俗套的剧情,想要创出新意、创成经典,确实是一个很大的挑战。然而,孟京辉导演做到了。

《恋爱的犀牛》采用非线性叙事,把简单的剧情切割开来,用二十四幕进行演绎,每一幕既独立又相互关联,既饱满又不失零碎,从而产生“1+1大于2”的效果。

作为话剧,《恋爱的犀牛》剧本可圈可点,后现代、意识流、黑色幽默等交相辉映,尤其是两位主角的独白、对白,金句俯首皆是,有直击要害的辛辣讽刺,有脑洞大开的幽默戏谑,有肝肠寸断的深情叙述,有耐人寻味的人生哲理。精彩的台词让人应接不暇、回味无穷,这要归功于优秀的编剧廖一梅。

剧作的表现形式更加丰富多彩,有独唱、合唱、讨论、群众式新闻采访,有歌谣、绕口令、顺口溜,甚至是山东快书,还有电视、广告、报刊等媒体语言。多种表现形式的巧妙运用,让每一幕剧都极具观赏,又不枯燥乏味。

最关键的还是主题表达。孟京辉导演的爱情话剧提倡爱情本位论,即任何人不论高贵还是贫困,都有追求爱情的权力。编剧廖一梅说:“爱是自己的东西,没有什么人真正值得倾其所有去爱。但有了爱,可以帮助你战胜命运中的种种虚妄,以最长的触角伸向世界,伸向你自己不曾发现的内部,开启所有平时麻木的感官,超越积年累月的倦怠,剥掉一层层世俗的老茧,把自己最柔软的部分暴露在外。”

我觉得,所有爱情的好、爱情的美、爱情的真谛,廖一梅都说清楚了。所以,这部剧还有什么理由不去好好观赏呢?人不管贫穷富有,不论年幼老少,还是要为爱而疯狂的。否则,苟且于世,又有何意义呢?

最后,还想提一下剧作开场的音乐,来自于涅槃乐队的《Smells Like Teen Spirit》,一首旷世经典的摇滚乐。愤怒、炸裂、迷醉、深情、叛逆,这不正是青春吗?人,至死都应作个少年,敢爱敢恨,无所畏惧。敢爱敢恨,无所畏惧。

话剧:北京人

话剧最大的特点在于语言,不管对白、旁白、独白,都有穿透人心的魅力。再加上演员的表演,以及舞台、灯光、音乐、布景的烘托,简直不要太迷人。当然,这一切都建立在一个好的剧本、导演和演员的基础上。

话剧《北京人》是曹禺先生1940年代的创作,从1957年6月16日第一次演出至今,已经整整67年了。时至今天看起来,仍然震撼人心。除了演员、导演的精彩演绎,最为迷人的是剧作穿越时空的表达。关于人生、自由、家庭、婚姻、爱情之种种,永恒的话题,只要人类还存在,就不会过时。

曹禺先生曾经说过:“当时我有一种愿望,人应当像人一样活着,不能像当时许多人一样活着,不能像当时许多人那样活,必须在黑暗中找出一条路子来。”这是他对创作动机的自白。这段话,过去多少年了,今天读来,谁又能说不具有现实意义呢?

夏日的味道

每个季节都有自己的味道,像一个人,像一首歌,像一段回忆。

季节的味道很独特。它是混合的。如果把一种味道作为一个辨识维度,那么多种味道混合在一起,不仅没有降低反而增强了独特性。它是专属的。每个人嗅觉不同、认知不同、心情不同,对季节味道的感触当然各有差异。它是流动的,既可以新鲜得像每一个雨后的日出,也可以古老得像泛黄的情书。

一年有四个季节,而我现在想说的是夏天,夏天的味道,今年的夏天。

它的味道是花香。《红楼梦》第二十七回写到饯花节,也就是芒种节。按二十四节气来讲,芒种算作仲夏,标志着夏天正儿八经到来。这一天,论尚古风俗,要设摆各色礼物,祭饯花神。花神退位,众花皆谢,空气弥漫着数不尽的香味。哪怕“零落成泥碾作尘”,也会“只有香如故”,让人一辈子都难以忘记。

当然,把今年夏天的味道说成花香,不是因为芒种节,也不是因为花神,而是黛玉的《葬花词》。

这首彪炳古典文学之巅的千古绝唱,已经相熟很久了。之所以今年夏天再翻出来细细赏玩,皆因了别离。因缘际会,别离猝不及防。即将离开熟悉的人、熟悉的环境、熟悉的生活,到一个完全陌生的地方,重新开启一段新的人生。心中无数种滋味疯狂生长,一如“花谢花飞飞满天”的感伤。

算来,人生也是一场别离,一场场别离。我本应该淡然的,但终还是无法简单释怀。梅艳芳在《女人花》中唱道:爱过知情重,醉过知酒浓。也许,正是经历过一场场别离,才会变得更加敏感、更加在意。

当别离前的感伤汹涌澎湃,无需遮掩,也无需阻拦,任其肆意妄为吧。人面对自己的时候都无法真实,活着就是一个笑话了。其实,别离的感伤也是一个笑话。《葬花词》有云:“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?试看春残花渐落,便是红颜老死时。一朝春尽红颜老,花落人亡两不知!”

梅雨季节

梅子熟时,江南雨季。六月下旬的周末,烟雨绵绵,到处湿漉漉的雾蒙蒙的。周末无处可去,只好窝在家中,听歌、读书、看电影。这样独处的时光,也算逍遥成仙了。

忽然想起昨天领导还送了一箱仙居杨梅。兴冲冲用盐水洗过,塞一颗入口,居然有点酸,甚是失望。我是极度厌酸的,心里对领导的感激之情顿时打了个对折。不过,这样的杨梅泡酒刚好。

把洗过的杨梅冰镇过,再放入高度白酒中,味道还是很不错的,权当给自己调了一杯酒。那叫什么名字呢?看着酒杯中晶莹润圆又红得发紫的杨梅,我居然想到了杨贵妃。她爱吃的荔枝叫做“妃子笑”。这杯自己调的酒,就叫做“妃子醉”吧。古有贵妃醉酒,醉酒之后的脸,该有点红光泛紫的感觉,好像很美啊。可也有酒精中毒的嫌疑。管它呢。听着美就好。

忽而,又想起了马伯骞的小说《长安荔枝》。他的书,拢共只读过三本,《古董局中局》、《两京十五日》,还有就是《长安荔枝》。读完都有一种上当受骗的感觉,根本就名不副实,可捧的人为什么那么多呢?百思不得其解。或许,是我的问题,缺乏审美吧。

独处的时候,最大的快乐就是天马行空、自由自在。恍惚间,还能品出庄子《逍遥游》的味道。我想,那只遨游万里的大鹏鸟,就是自己的心吧。身形可以被世俗生活所拘役,而精神是谁都关不住的鸟儿。

这样的想法,同样符合叔本华的人生哲学。