用户:Default

2025-04-07 16:19:53 晴

献给阿尔吉侬的花束 Flowers for Algernon 2000

杰夫·布莱克纳 Jeff Bleckner

美国电影

仅看了2000年Bleckner版,Delrieux的电影版2006 没看,日剧版2x倍速看。

导演没什么天赋,但还是努力的在改编在忠实与创新间寻找平衡。影片将原著中以错别字标记智力层级的核心设计转化为视觉语言,通过查理手写笔记的字迹蜕变——从稚拙的"progris riport"到工整学术体再复归潦草——形成贯穿全片的视觉母题。这种文本形态与角色心智的同频演变,较之日剧版本通过演员表演区分智力状态的手法更具形式感。

在时空压缩处理上采用双线并置的叙事策略:实验室小白鼠的迷宫用时数据与查理认知曲线形成残酷对照。当查理智力如白驹过隙般攀升时,快速剪辑的黑板公式推导与书页翻动镜头,高帧率的速率制造认知爆炸的生理冲击,较之前在国内看过的音乐剧版用灯光投射流动迷宫的隐喻手法更显技术理性。但导演有点过度依赖特写镜头呈现智力衰退,不像舞台剧那样通过180度旋转布景实现面包店暖光与实验室冷调的空间辩证,艺术形式的不同,导演的天赋又有限,这个环境叙事的表现力的那样了。

与原著不同,铜制项链意象从查理母亲传递至艾丽斯的信物,最终随阿尔吉侬葬入尘土,构成了彩云易散琉璃脆的情感闭环。此处精巧的设计弥补了原书中家庭线单薄的缺陷,不过也因过分强调物哀美学(不是日剧),冲淡了原著智慧离间了我和所有爱我的人的存在主义困境。当查理质问你们可曾把我当作人类时,镜头停留于演员面部而忽视环境扭曲,未能实现黑泽明式的外化心理技法,使得这一堪比人皆有不忍人之心的诘问失却普遍意义。

技术层面最显著的瑕疵在于进步报告的影像化失败。书中文体随智力浮沉的设计,在这里成了字幕卡上的装饰玩意,没有通过语言节奏变化来塑造角色的张力,也没有精巧的视觉隐喻。高速摄影捕捉的眼泪坠落过程,虽精确记录液体张力变化,这种主题和调性的影片,太用技术理性手法,只会造成对情感毛边的过滤,恰如实验室布景刻意营造的白欲如鹅羽禁欲感,直接消解了伦理关怀主题应有的温度层次。孩子们说,实验室应该就是这么颜色的,可是打光处理的技巧还是可以有很多种体现这个环境本来就是白的可能性。在于对智力抛物线的物化呈现是视觉化处理的比较到位的地方,当查理发现实验缺陷时,镜头掠过多组重复拍摄的迷宫实验,每次机位与景别的机械重复,这是科学暴力的循环本质,也暗合原著残篇断简人生的终极隐喻。

看完电影的时候,老大说,查理变回原点时的眼神,比最初更悲伤,我问为什么呢?因为他尝过了光明的滋味。使得我不免又开始悲春伤秋开始多想,二战后的黄金时代,真的要过去了吗?老二说,如果科学家们真的尊重生命,为什么不让查理自己选择是否接受第二次手术?孩子们其实是很容易看明白这个世界的本质和内核的,只是我们作为家长,愿意不愿意跟他们共同的去面对探讨。当我们讨论查理母亲老年痴呆后哼唱的摇篮曲时,被伤害者终将成为伤害者,这才是理解的循环中最痛的地方。可是虽然理解越多越孤独,但理解本身已是慈悲了吧。

#电影

#美国电影

#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:Default

2025-04-07 15:37:18 晴

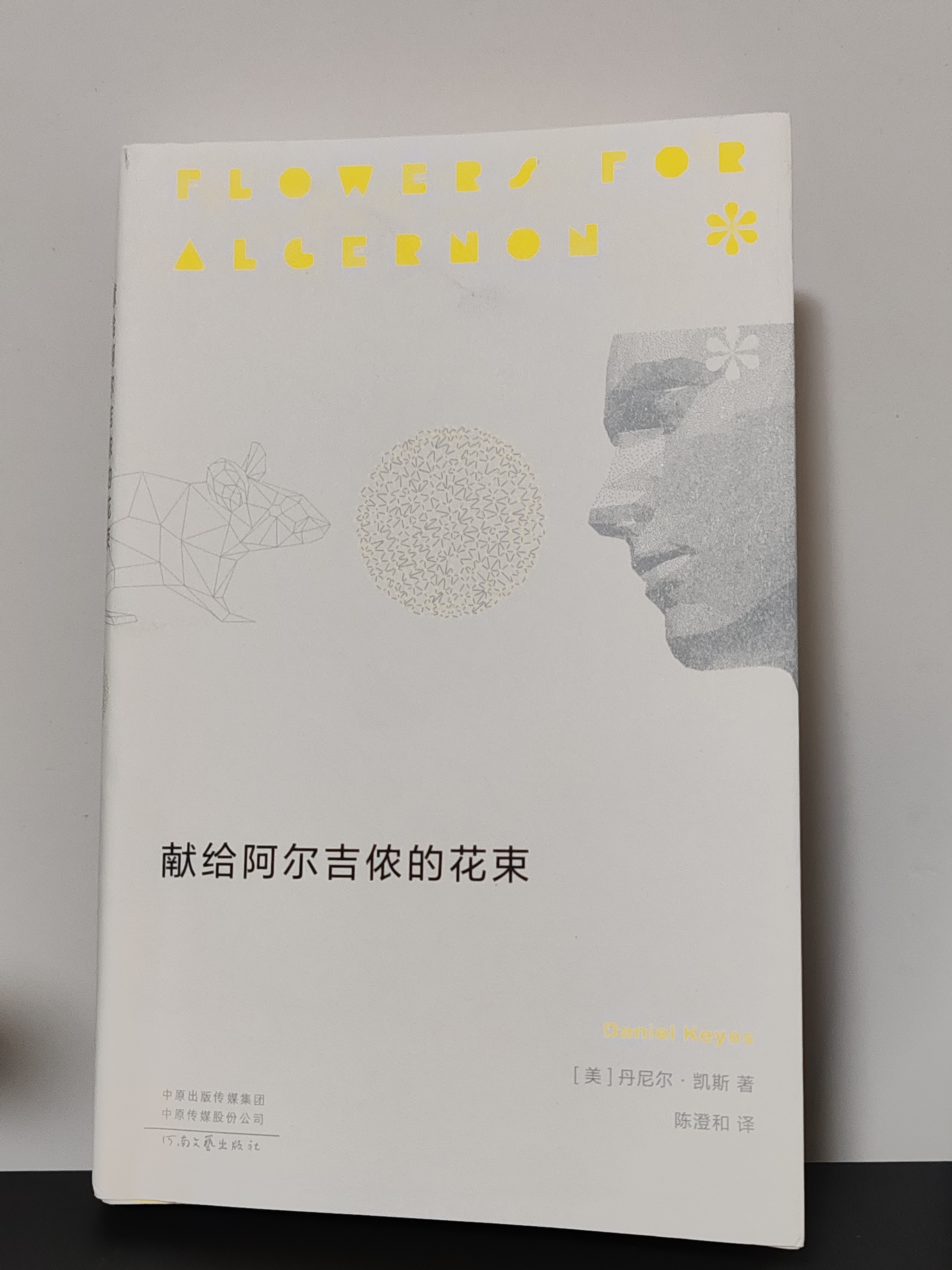

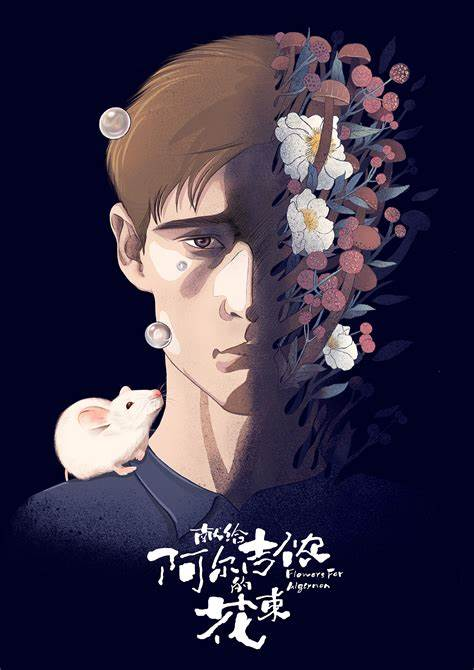

献给阿尔吉侬的花束 Flowers for Algernon 1956-1966

丹尼尔·凯斯 Daniel Keyes

美国小说

科幻小说

透过查理·高登的故事,揭开了人类对智力崇拜的虚幻面纱,也揭示了伦理失序背后的深层危机。查理的“进步报告”,从拼写错误频出的progris riport到学术论文般的精密,再到最终回归破碎的语言,是一场叙事实验,又是一场关于存在本质的追问。

起初那个男孩错字连篇,仿佛那一个个错别字都是他与这个世界之间隔着的丑恶滤镜特效,轻轻一捅就破。随着智力的增长,他的语言变得精确而复杂,用弗洛伊德理论分析童年创伤,以力学公式推导意识坍缩。而这份智慧并未带来幸福,反而揭开了世间丑陋,知识却成了隔离人与人之间情感的巴别塔。当他在国际会议上质问科学家是否曾将他当作人类时,那份控诉直指工具理性对人性尊严的践踏。科学家们关注的是脑部扫描图中的神经突触生长,却忽视了查理因揭开父亲抛弃真相而崩溃的心灵。这生命简化为数据的态度,在生物技术尤其是基因编辑、转基因、克隆技术蓬勃发展的当下尤为刺眼,如同白色的手术无影灯照透了人心的荒芜。

他经历了懵懂无知到智慧巅峰再至衰退的过程,他说“智慧离间了我和所有爱我的人”。面包店同事的玩笑逐渐变成恶意,母亲老年痴呆后仍视其为耻辱,这是他人即地狱的残酷。而他选择重返沃伦之家,这种英雄主义,明知命运残酷,仍以尊严对抗消亡,虽知前方无路可走,却依然坚定地迈出每一步。

小说展示了文明社会对非常态的排斥机制。面包店同事教查理制作餐包时施舍铜锥项链,舞会上喂食蜡制苹果,这种恩赐与羞辱交替出现,体现了社会、强者对弱者的驯化方式。更令人不安的是制度性暴力,沃伦之家作为低智人群收容所的本质,是对社会达尔文主义的讽刺。当查理发表论文揭示实验缺陷后,科学界将其研究视为“成功路上的必要程序”,令人唏嘘。查理与阿尔吉侬(老鼠)的关系构成全书最动人的章节。他为实验鼠筑坟献花,是对同类命运的共情,也是对生命本质的朴素致敬。智力衰退期的查理写下“pleese put flowrs”,错字重现却承载着超越理性的悲悯。艾丽斯教他用爱而非智力理解世界,但最终还是败给了科学宿命。这是不是我们人类认知的终极困境,智慧或许能解开宇宙奥秘,却永远无法丈量人性的深渊的深度。

尽管这部作品有不足之处,如对教授动机的处理,查理与费伊的关系也未能深入,但这无损其价值。因为这本书在半个多世纪之前就提醒了我们,如果这个世界在追求完美人类时,是否该为那些被进步碾碎的生命留一束花?是否应该对那些没有跟上时代脚步的人留一条妥善而有尊严的生存之路?在tradewar和全球化倒退阴霾雾锁重重的当下,我们应该更加的关爱这个世界的每个弱者,毕竟,冬天来了,互相取暖会让大家更好的熬过去。

#文学

#小说

#读书笔记

#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:Default

2025-04-07 15:14:54 晴

献给阿尔吉侬的花束 Flowers for Algernon 1956-1966

丹尼尔·凯斯 Daniel Keyes

美国小说

科幻小说

这本书讲述了32岁弱智成人查理·高登的故事。这本书笑中带泪,充满温暖与痛苦。故事里的查理原本以为世界美好无比,即使被面包店同事欺负也觉得他们是朋友。为了变得聪明,他接受了实验手术,智力迅速提升,却也发现了社会的丑陋和人性的复杂。随着智商达到顶峰,他体验到了前所未有的焦虑与猜忌。最终实验失败,查理的智慧渐渐消退,回到了最初的状态,只是这次带着对世界的深刻认知和无法言说的心酸。

共读及育儿对话:

1. 面包店同事的友谊实质是什么?

观点:术前查理将同事的欺凌误解为玩笑,而当他智力提升后看透虚伪却陷入孤独。这是不是社会、强者对弱者的双重暴力:既施以欺凌,又剥夺其认知欺凌的能力。可对“己所不欲,勿施于人”,与孩子探讨,什么是真正的尊重?且真正的包容不是施舍怜悯,而是承认差异的正当性。

2. 实验鼠的迷宫实验

观点:实验鼠与查理同步经历智力涨落,这是人类在认知迷宫中永恒的挣扎。

讨论:若未来科学技术能定制完美人类,我们是否应该牺牲独特性换取确定性?

3. 查理与母亲的重逢的时刻

观点:老年痴呆的母亲仍视他为耻辱,而查理只能颤抖着喊出妈妈。血缘的羁绊与创伤的延续,家庭教育的核心并非培养完美孩子,而是接纳生命的本真。正如你们俩天天给我闯祸,我也没觉得你们有多不好,亲情总是带着遗憾与宽恕,哎,当妈不容易。

4. 查理在最高智力的时候的独白:智慧离间了我和所有爱我的人

观点:知识增长与情感能力的割裂,人们尤其是在上学的孩子们常误将智商等同于成功,而实际上,平衡、理性与共情都是很重要的,知行合一,智慧需以悲悯为根基,才能成为更好的人。

5. 查理对存在意义的追问:我害怕虚掷生命,好像我从来不曾存在过似的

观点:这是你们青少年常见的身份焦虑。我们可以复读一遍范仲淹《岳阳楼记》“不以物喜,不以己悲”,生命价值不取决于智力高低,而在于是否真实活过。

6. 查理主动返回沃伦之家

观点:查理的智力衰退后,他拒绝艾丽斯的照顾,选择尊严而非怜悯,明知命运残酷,仍以尊严对抗消亡,诠释的是尊严高于生存的价值观,生命的意义不在长短,而在清醒选择如何存在。

#文学

#小说

#献给阿尔吉侬的花束

#亲子共读 >>阅读更多

用户:優し王様

2025-04-09 08:49:34 晴

“如果你有机会,请放一些花在后院的阿尔吉侬坟上。”

#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:🌙🌙🌙

2025-03-30 02:20:29 晴

#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:荒诞,是一种态度

2025-03-12 23:53:08 晴

《献给阿尔吉侬的花束》阅读结束

查理.高登,一个想变聪明的孩子,想成为父母眼里那个聪明的孩子,因为这样大家就会喜欢他。可变聪明之后却发现大家更讨厌他了,他感到疑惑。直到他又变成了那个不聪明的人之后,没有了想法,也许更好。

阿尔吉侬即是查理,又不是查理,它是为了食物被迫聪明,而查理却是想让身边的人高兴。

也许活在别人的眼里是一件可悲的事,但向往更多的欢笑绝对不是一件不聪明的事#阅读 #书 #献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:过森林

2025-02-27 22:39:56 晴

有些人发的文字比查理·高登的进步报告还难理解#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:西西弗斯

2020-11-30 09:13:47 晴

握住现在能握住的,扎实的一步一步向前迈进。#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:给我一段仁爱路的时间

2024-02-06 02:17:42 晴

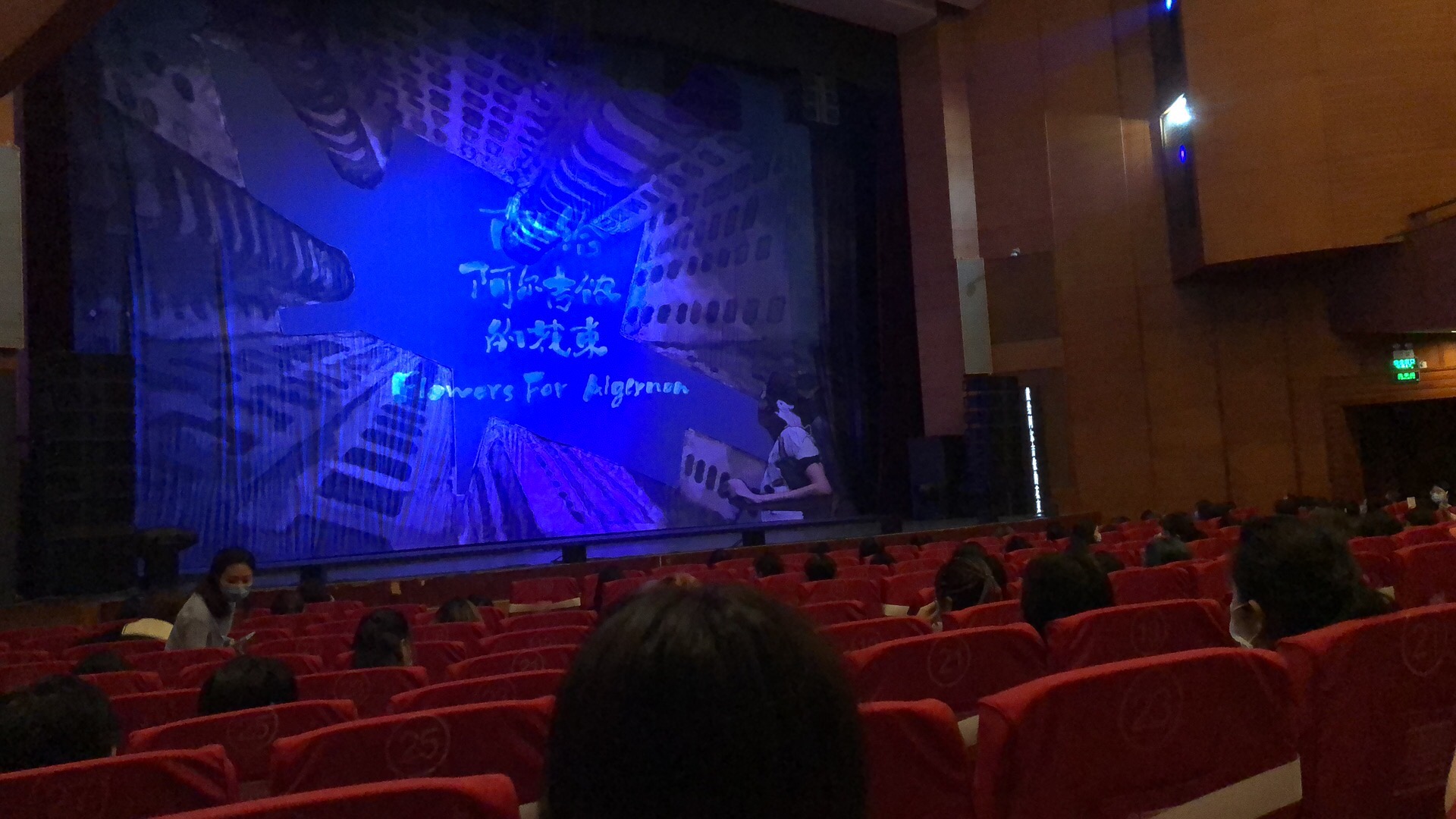

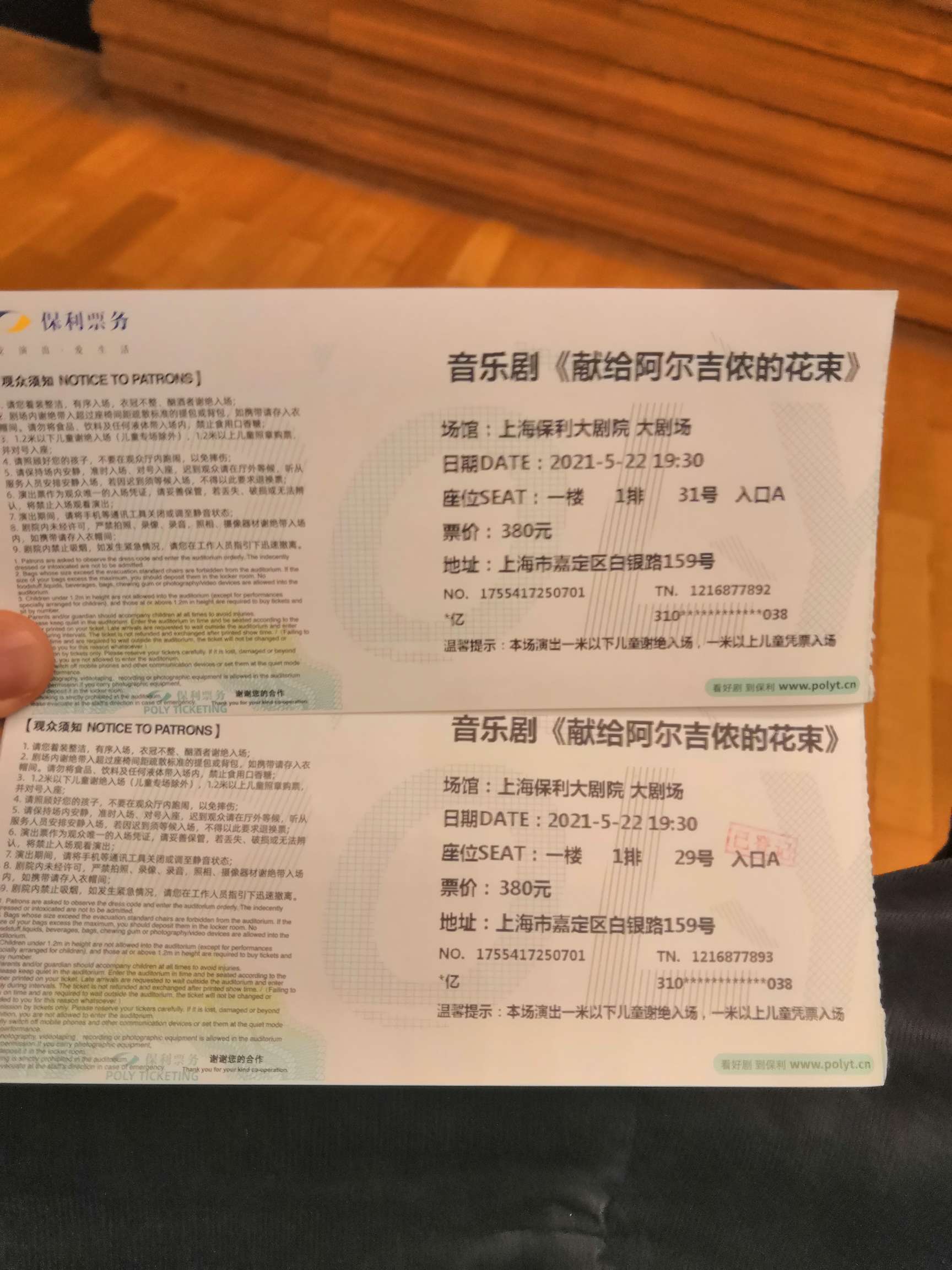

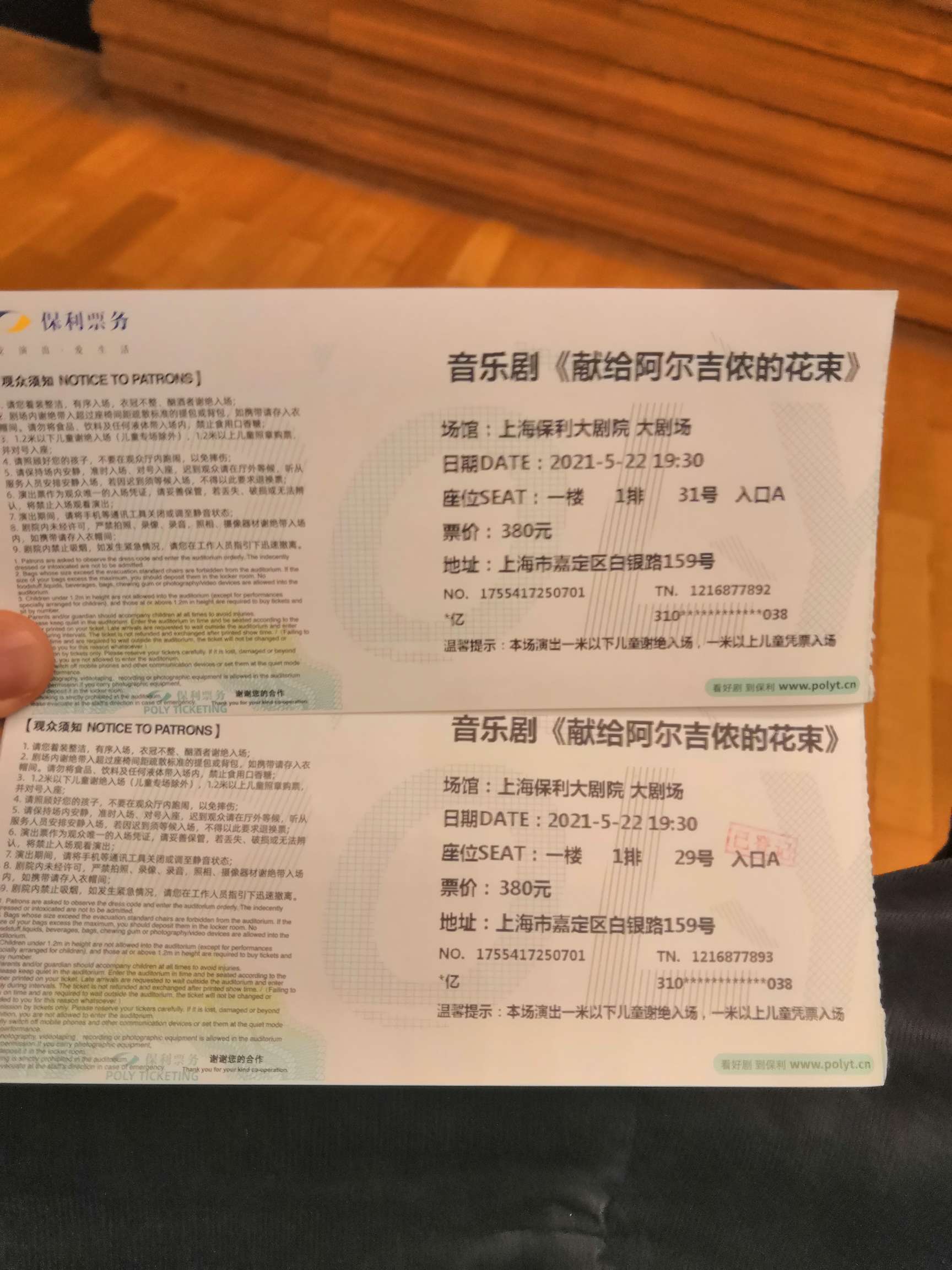

#献给阿尔吉侬的花束 《献给阿尔吉侬的花束》是一部需要继续打磨的音乐剧,现场的观感没有想象中的震撼。首先,舞台设计太过单一,使实验室和国际会议这样的场景都像一个废旧工厂,严重缺乏说服力;另外,不知道是不是乐队占了舞台空间使人物活动空间显得逼仄。原著从3月到11月,基本涵盖了春夏秋冬,舞台是否可以变换一下季节让观者有时间意识呢?灯光除了蝴蝶部分外不能算特别惊艳,服化道也比较简单。越是悲剧越需要明丽的颜色烘托,尤其是在中间部分,才能渲染出起伏和转折。演员张博俊不知为什么让我想起长大后的大雄,在诠释IQ68时的表演是可信的,但是手术后变身IQ190时,原著中人物的孤傲,愤世嫉俗,和人格分裂的挣扎感没能很好诠释,略有遗憾。查理的爱情是音乐剧里的重头戏,但是剧中的爱丽丝一开始把查理当孩子一般的表演很难让人相信他们爱情是自然生发的。查理的外形应该是具有男性美的,被原著费伊形容为“像米开朗基罗的大卫像一样漂亮”,所以爱丽丝从头到尾,尤其是实验之后,是把查理当做男人而不是孩子看待的,不是同情怜悯,只是爱。最后,他们一起经历的使他们相互懂得和互相依赖。如查理所说“走出迷宫的终点,她就在那里等我,我全心全意地爱她“。#音乐剧 #献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多

用户:鱼丸是只加菲猫

2021-05-22 21:57:30 晴

安利一下这个话剧,今年目前看下来最好的一部原以为已经是第一排,没想到啊,居然还有两排VIP[笑倒地]#献给阿尔吉侬的花束 #上海土著 >>阅读更多

用户:敲可爱吧

2020-09-04 17:44:25 晴

充满美妙歌声的音乐剧

演员唱功出乎意料的好

剧情节奏很整齐,没有散乱没有拖沓没有突兀

中间没有看时间[喜爱]

实验失败的时候都没有觉得会悲剧

就是想这么温馨的故事要怎样结尾

整场以为是法国人写的剧本[惊讶]有一场中央公园的戏,还暗暗计算教授参加个医学峰会把病人从法国带到纽约成本好高哦

结束后出来在场刊的摊位发现了原著小说

人家明明就是美国作家,韩国改编剧本[眼镜脸]

同事说最好不要看原著,会破坏对剧情的美好印象

这下变得非常好奇到底是一个什么样的故事了#献给阿尔吉侬的花束 >>阅读更多