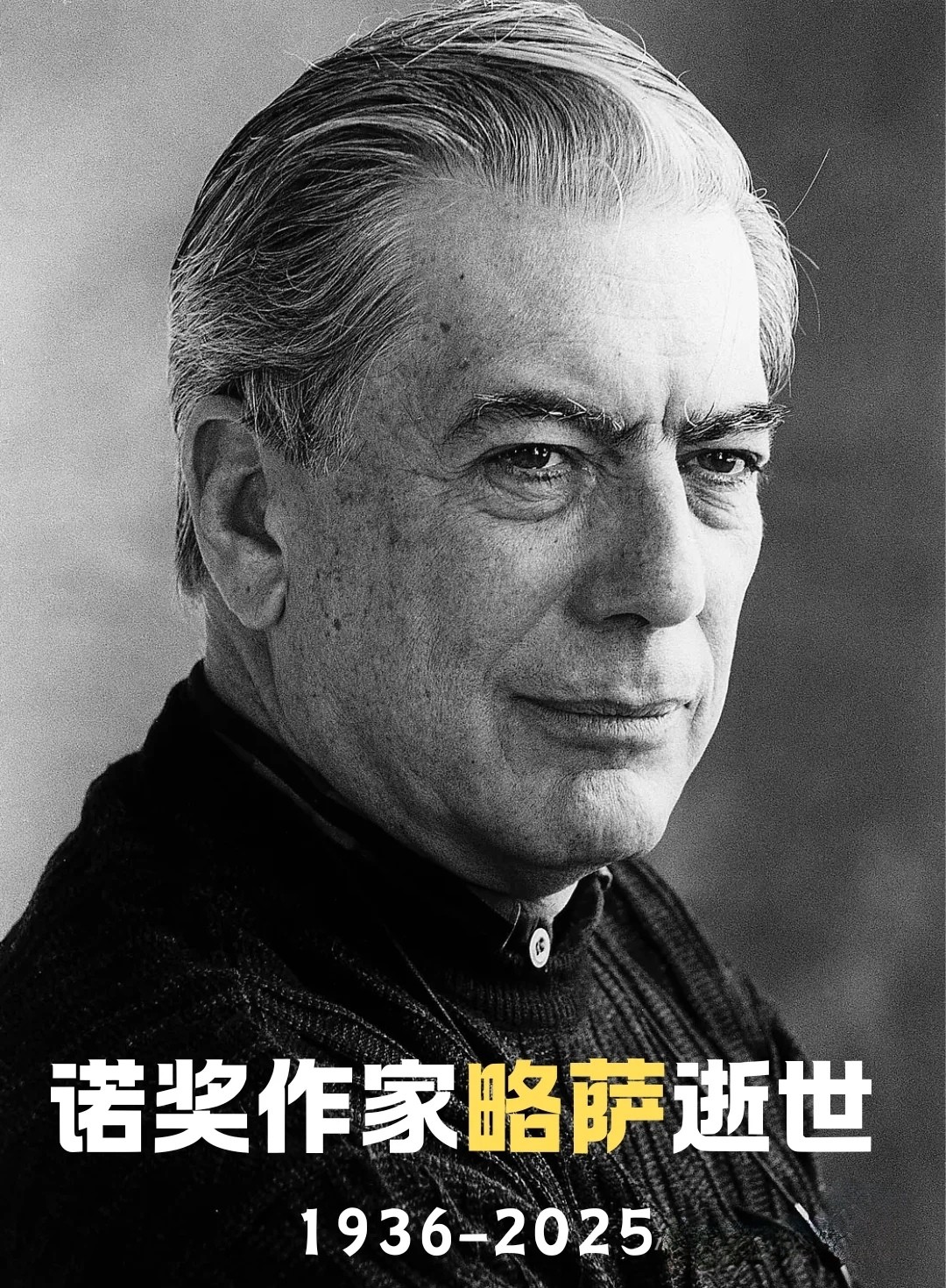

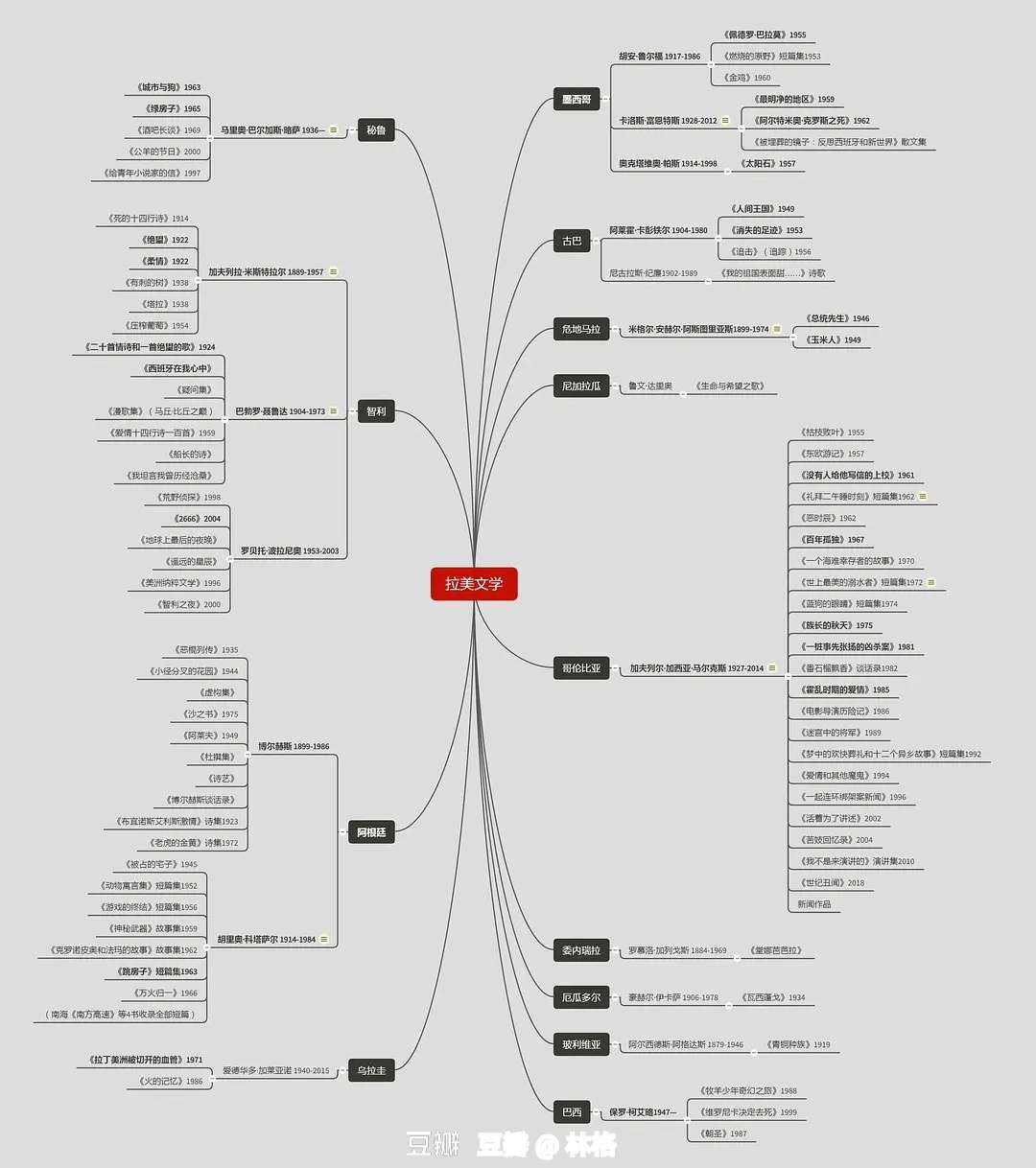

拉美文学爆炸四主将落幕了。 晚安,愿天堂里的秘鲁富足和平。

拉美文学爆炸四主将落幕了。 晚安,愿天堂里的秘鲁富足和平。

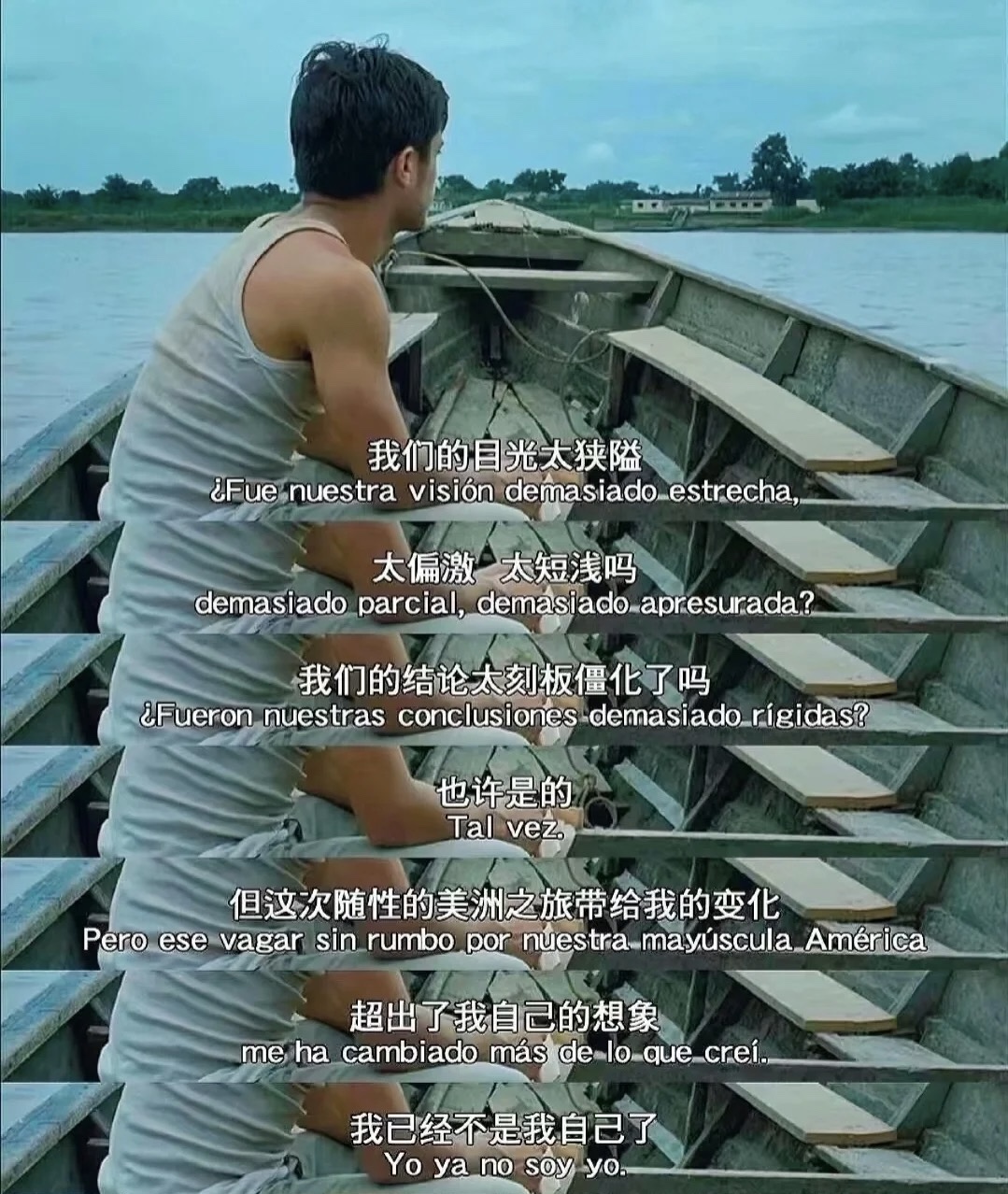

太平洋高原 / 火热的耐心 Ardiente Paciencia / Burning Patienc Michael Radford电影《邮差》The Postman.1994 原著 这本书讲了一个关于诗歌如何穿透生活与正置的故事。Mario Jiménez从黑岛的邮差成长为用诗句反抗镀彩的普通人,而Pablo Neruda(聂鲁达)是他的导师,也是时代的旁观者,见证了拉美知识分子在动荡年代的悲欣交集,诗人用语言构建理想,但无法逃脱现实暴力的裹挟。这本书的底色是作者流亡德国时的孤独与不甘,他用Mario和Neruda的友谊暗喻被割裂的智利。当镀彩者在焚烧书籍,平民却在用录音机保存海浪的声音,这是文学对暴证的非暴力不合作,也是思想对镀彩的温柔抵抗。我有一处是始终理解有点疙瘩的,Neruda作为真实历史人物,他被塑造成近乎圣徒的形象,而他的正置理想主义与人性弱点却被简化了。而历史中,这位诗人曾为达瓦里希“慈父"主义辩护,在书中,只有简化的“诗歌不是装饰,是武器”轻飘飘的略写,这种将复杂的历史塞进单向度的英雄叙事的方式,如果比较熟悉这段历史的人,看着是有点难以适应的。 其实在我们当下,不论是漂亮国网民将中国作为由太国的隐喻,还是东大的网民以南“斯拉夫”、北越南、西朝鲜或者东印度作为自己国家的代称,社交媒体屏蔽的过滤词(在我上文中也是有若干的)。人们用谐音梗和隐喻继续交谈。就像Mario用Neruda的情诗追求Beatrice,我们也在审查的三不管地带里寻找表达的可能。可是这部小说里的的诗歌拥有改变命运的力量,而我们这个时代的文字是无法冲破算法、用户画像和限流的隐形牢笼的。那句“诗歌不属于写作的人,而属于那些最需要的人”,谁是最需要的人,你有钱购买点击广告的费用就是。 我曾像Mario一样,试图用别人的语言定义自己的情感,也翻阅种种经典来找出自洽的理由,也在学术的山海里藏匿孤独。这本书最打动的却是Beatrice的母亲说“谚语比诗歌更接近真理”,诗歌和谚语,两种语言体系同样锋利。Mario选择用Neruda的比喻对抗谚语,这种浪漫主义的胜利也许过于轻巧。现实中,更多时候是诗歌输给信托期权,或者柴米油盐。 我看来这本书最大的争议之处是他将正置苦难审美化。当Mario在军政府枪口下化作“永不消失的声音”,这种诗意的关机消解了真实的血猩。就像Neruda在书中的临终场景是看着大海沉沉睡去,而历史学家至今仍在调查他是否被毒关机。文学可以赋予痛苦意义,但过度修饰反而模糊了暴力的本质。只不过,当Mario对Neruda说“我想成为诗人,因为诗人能让下雨变成‘天空在流泪’”。看到这句,我又没原则的原谅了作者这种美化,生活不易,人生太难,我们需要一些词语把你我他的伤口和伤疤变成星星的印记。

怎么没人跟风发rip,全是假文艺逼,太失望了

霍乱时期的爱情-书版 马尔克斯的这本大作,一直是广场热门,两三天总会刷到一篇,它就像一艘航行在时间迷雾中的远洋帆船,货仓和甲板上堆叠着爱情的狂热与荒诞,它承载的生命的坚韧与脆弱将这艘船已经压到了吃水线的安全临界值了。当Florentino在五十三年七个月零十一天后再次握住Fermina的手,五十三年积攒的雨水从指缝间倒流回天空。河面上漂浮的霍乱黄旗在风中哗哗作响,年轻时被岁月撕碎的情书重新拼贴成了一张船帆,两位老人对视的瞳孔里,映着彼此十八岁时在代笔人走廊交换山茶花的倒影。帆船的启航汽笛声唤起记忆,他们的相握不是重逢而是溃败,他们溃败给了败给被偷走的五十三年,输给了六百二十二次次露水情缘,败给了不肯死去的少年的满头白发。 这个瞬间最残忍的浪漫是,Florentino他握住的不是爱情,是时间本身,他握着灼烧着养女América关机的绳,残留在济院床上的爱渍和晶斑,风华了六百二十二个的谎言。没有了梵婀玲的呜咽,没有打开折上情书的窸窣,只有河面浮尸漂过的不声不响。他们的说的一生一世,就是一封五十年前被退回的挂号信,在养女关机的浴缸旁被渍湿了,卡在这艘腐朽的船锚与破败的缆绳之间,而马尔克斯拿这个场景作为培养皿,给我们生产和注射霍乱时期最后的爱情疫苗。编织出这场跨越半个世纪的爱情史诗骗局,里面横竖写的都是阶级傲慢、性别失衡和爱情异化。 我甚至怀疑马尔克斯就是为了解构忠贞而写的这本书,Florentino一边自称为Fermina保持童贞,一边又集了622张女性邮票,甚至还有令人发指的14岁的未成年养女。马尔克斯把这种灵肉分离诡辩的写成了喝香水感受爱人气息的桥段这首危险而诱惑的情诗,这是把反社会的男性的欲望进行了浪漫化注释,也暴露了根深蒂固的性别权力失衡。如养女因被抛弃而关机的情节被轻描淡写地带过,如Fermina晚年甚至还需要象征霍乱的黄旗才能逃离社会审判。我想给这本书的创作动机定论的是,马尔克斯的这本爱情百科全书只是他眼中男性视角的辩护词的援引法典。Florentino的等待只是一场自我感动的表演,六百二十二个女性只是他填补空虚的工具,而马尔克斯的叙事却将这种剥削包裹在诗意的语言中。 作者对婚姻制度的剖析同样是解构般的反讽。医生说“婚姻最重要的不是幸福,而是稳定”,而全书通过Fermina晚年与Florentino的私奔,又嘲讽了稳定至上论的局限性。Fermina在婚姻中扮演着完美的贵族夫人,学习钢琴、忍受丈夫出轨,将情敌的种族作为耻辱来源,这些情节和细节也是作者要揭露婚姻是作为阶级维护工具的本质。当医生为抓鹦鹉坠梯身亡,这个充满荒诞色彩的关机场景也是他对理性秩序的终极嘲弄。最的Florentino与Fermina夕阳红的永生同航,明线是冲破世俗枷锁,暗线是困境的唏嘘,他们必须依靠虚构的霍乱疫情才能获得自由,这还是他们的自我囚禁。 当江西湖南的小镇青年凑够了三十八万彩礼,江浙沪的独生女招了个刚考公上岸的女婿,北上广的剩女们刚认识了个二婚有房无孩的单调男,他们都成了医生的同路人,他们在物质安全的甲板上,遥望那些被定义为瘟疫的激情。在我们的赛博世界,Florentino式的情感剥削正在网红打赏、陪聊陪玩中重生,男性将女性物化为“情感消费品”的现象从未消失,只是换上了高保真的数字形式。作为经历过毅然离婚当单亲母亲多年,再后来是两人想明白再复婚的我,最近经常反复念叨那句"El único dolor que siento al morir, es que no sea por amor."(The only pain I feel in dying, is that it is not for love.)。年轻的我将其视为非常浪漫表达,而今更觉是对人性复杂性的直白注解。Fermina最终踏上那艘挂着黄旗的航船,爱情从来都不是答案,我们在黑暗的风暴中为自己点亮的灯塔。马尔克斯的深刻之处在于,他让我们看清这座灯塔的基石里掺杂着谎言与伤害,那些被浪漫叙事遮蔽的未成年少女的眼泪,那些在阶级高墙下撞得头破血流的真心,他慈悲地提醒我们的是,真正的爱情,不建立在他人的牺牲上。 无法调和的矛盾构造了这部作品耐人寻味的深度,他既歌颂爱情超越时间的力量,也揭露其作为阶级工具的属性;他既描绘男主的执着,也不避讳其道德污点;他制造的撕裂让小说不仅是一部单纯的爱情礼赞,还附送了测试人性明暗的试纸。霍乱的黄旗不仅是他们两个人爱情乌托邦的纹章,还有殖民创伤、现代化冲击下的精神隔离。这篇文学遗产,让我最心痛的却是América Vicuña的悄然逝去。

一个时代就此结束 旗手们已经去了天堂 他们作品中的人还在苦苦挣扎

拉美作家好有自己特色啊,像日本的,你可能不喜欢这种写作方式,但看完一个短篇你就知道这肯定是这地方人写的,比东北口音都外露。

略萨逝世 至此 拉美文学最后的灯塔也熄灭了

拉美似乎是文学的天堂。

非常感谢去年年初一个souler赠送的《霍乱时期的爱情》,让我重燃对加西亚·马尔克斯的爱火 继而又打开了拉美文学的大门 在这个广阔的世界 我见天地 见众生 见自己 见爱情 我想我会葬在安第斯山脉 至于是东坡还是西坡,容我考虑一下下

马尔克斯说,文学创作就是催眠。作家给读者施催眠术,让他什么都不想,只想作家正在跟他讲的这个故事。想让读者长眠不醒,得要大量的钉子,螺钉和铰链。他将这个叫木匠活,也就是讲故事的技巧,写作技巧和电影制作技巧。灵感是一回事,情节是另一回事,如何将情节呈现出来,变成真正能吸引读者的文学作品,没木匠活,做不了

2022-31/50 | 巴尔加斯·略萨《酒吧长谈》 拉美文学巅峰作家略萨的长谈,真的谈得很长[难过哭泣]这应该是我今年看得最久的一本书了,穿透了我整整两个周末。 慕名而读,很快被略大师著名的“对话波”酷炫写作技巧而惊艳。不同人物不同场景不同时间的故事和对话相互穿插,一个段落里的每一句话都是完全不同的人物和场景,总之你不认真看就会看哭。好在很快适应,觉得有趣又立体,结构也逐渐清晰起来。 这部反应秘鲁奥德里亚统治时期社会情况的作品,70个人物上到将军部长下到流氓妓女,人物和社会面刻画又广又深刻。权利、人性、和美的总总,淋漓尽致。略萨不愧是结构现实主义大师,时间、人物、场景打乱出场,主对话流里涵盖了各分支对话。略大师制造悬念的能力也是一流,关键时刻切换场景,读的感觉就像看电影一样,永远不知道下一桢会出现什么镜头…… 这本书读到一半之后才开始爱上,一度以为自己不会喜欢,可到最后还是被征服了。品尝长篇佳作的魅力需要耐心和敬畏。 “小萨,你究竟是从什么时候开始倒霉的?”,“也许那拮据单调的生活,无雄心壮志、庸庸碌碌的日子就代表着幸福。” 豆瓣9.1分,我9.0分。

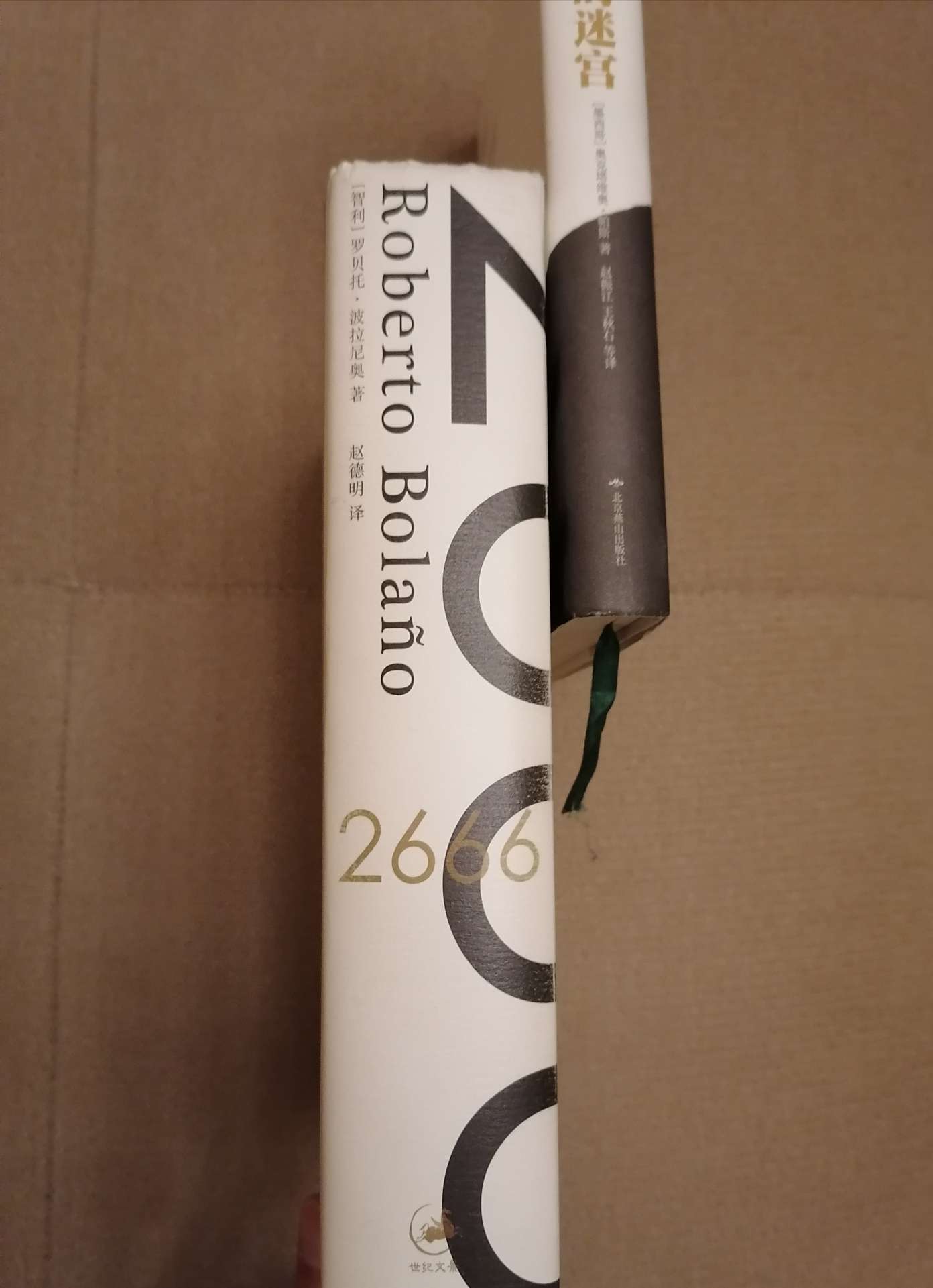

掩卷《2666》,脑海出现两个词:大千世界、普罗众生,和一部电影中的台词:你可以像疯狗一样对周围的一切愤愤不平,你可以诅咒命运,但是等到最后一刻,你还是得平静的放手而去。 《2666》是一部庞杂的作品,是人间浮世绘。以整个20世纪为时间轴,地域跨越德、法、英、西、美、意、俄,波兰、罗马尼亚、希腊、瑞士、洪都拉斯、墨西哥等。 出场人物数百个,有的贯穿全书,有的徜徉其中几百页,也有很多只寥寥几页,却刻画得栩栩如生,解剖得鲜血淋漓! 波拉尼奥曾经想把这本小说分成5部出版,以保他的孩子们衣食无忧。其实这本书里精彩的故事不下几十个,个个都可以延展成一部长篇,所以这是一部蕴藏了几十部小说的小说。 波拉尼奥也许把诗歌看的比命还重,所以这部小说又有很多段落是用诗写成的。

最近这几周周末不用给学生上课,所以好好享受周末午后的时光🧐 然而一个下午都花在了拉美文学上🐷

《沙之书》:人生直作百岁翁,亦是万古一瞬中 故事的篇幅不长,内容也非常简单。主人公偶然的机会从一个陌生人手中用《圣经》换得一本“沙之书”。“沙之书”很旧,印刷很粗糙,页码排列像字典一样,没有首页,也没有末页,像沙子一样,无始无终。从享受据为己有的幸福到认为它是“一切烦恼的根源、是一件诋毁和败坏现实的下流东西”仅仅过了几个月。最后,为了逃避被这本书支配的恐惧,“我”把书放在了一个图书馆,试图将它遗忘来获得内心的踏实。 博尔赫斯是出谜题的高手,对于“沙之书”的解读也像“沙之书”本身一样。它像无穷的欲望、无尽的期盼,也像不可复制的时间、无法预知的未来;它像滔滔不绝的江水、盈满又亏的明月,也像互联网、手机。 传道书 12:12写:著书多,没有穷尽;读书多,身体疲倦。 信息时代的发展,越来越多的东西成为捆绑我们的绳索。每一次新鲜事物的出现,无不伴随着这样一个过程:获得占有的幸福感→担心失去→被侵占时间或精力→感到烦恼、疲倦甚至恐惧。 最近沉迷土味短剧,又一次证明我实在太容易成为一样的事物的奴隶了,一不小心陷入自我挫败的困境。有限的能力在无穷的不确定性面前,实在不堪一击,于是自然而然产生对现实的恐惧。 作为有限的人类,我们就像沙子隐没于永恒的时间洪流中。然而正因为有限,我们才愿意尽蝼蚁之力去做更多的事情,渴望找到生命无限的意义。“我们生命中唯一值得讲一讲的事情,就是让不朽世界闯入了短暂的世界”。 如果还因为无休止的文明而焦虑的话,东坡先生也早给出了答案:盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎? 又何羡乎、又何倦乎、又何惧乎?