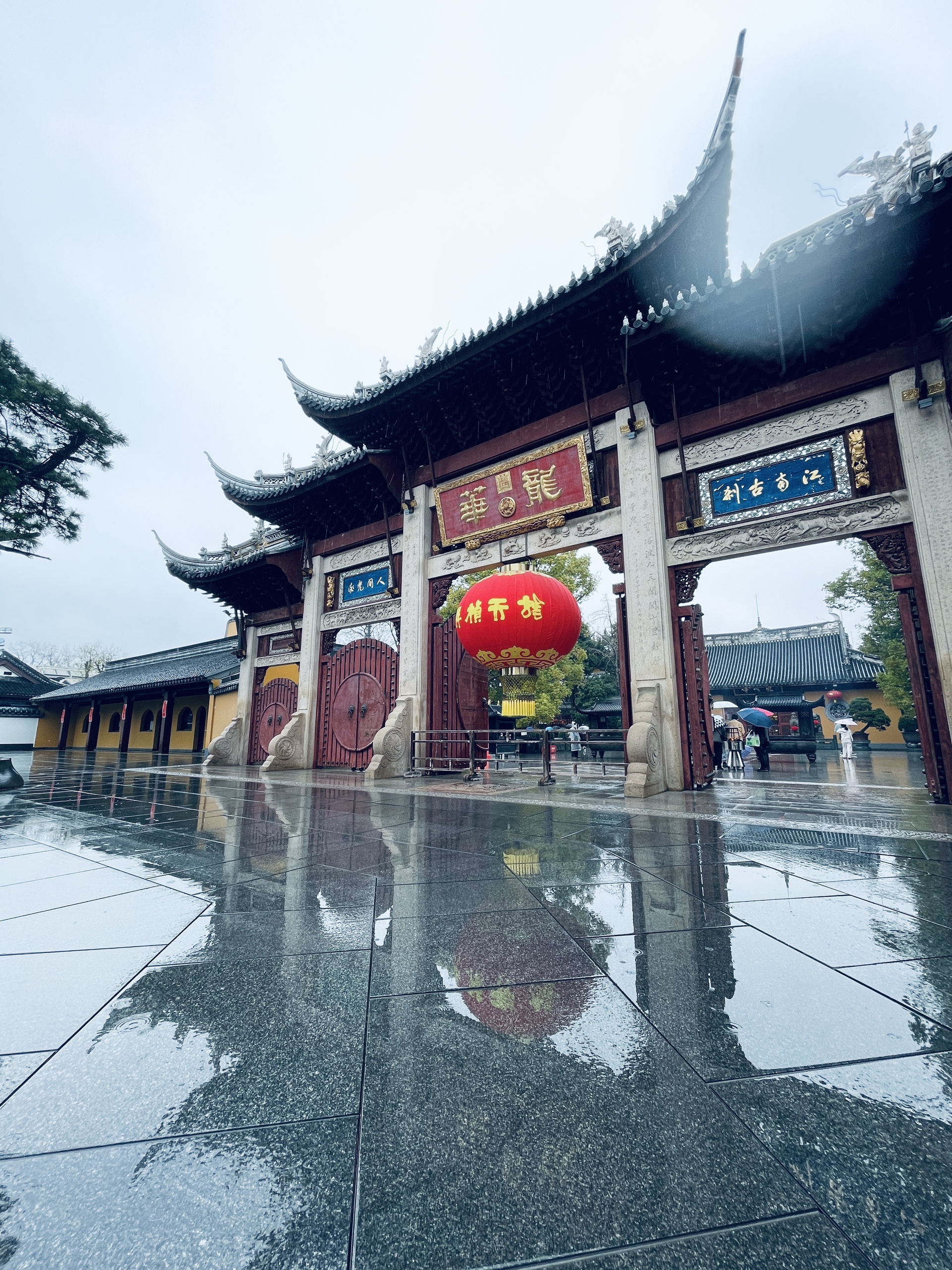

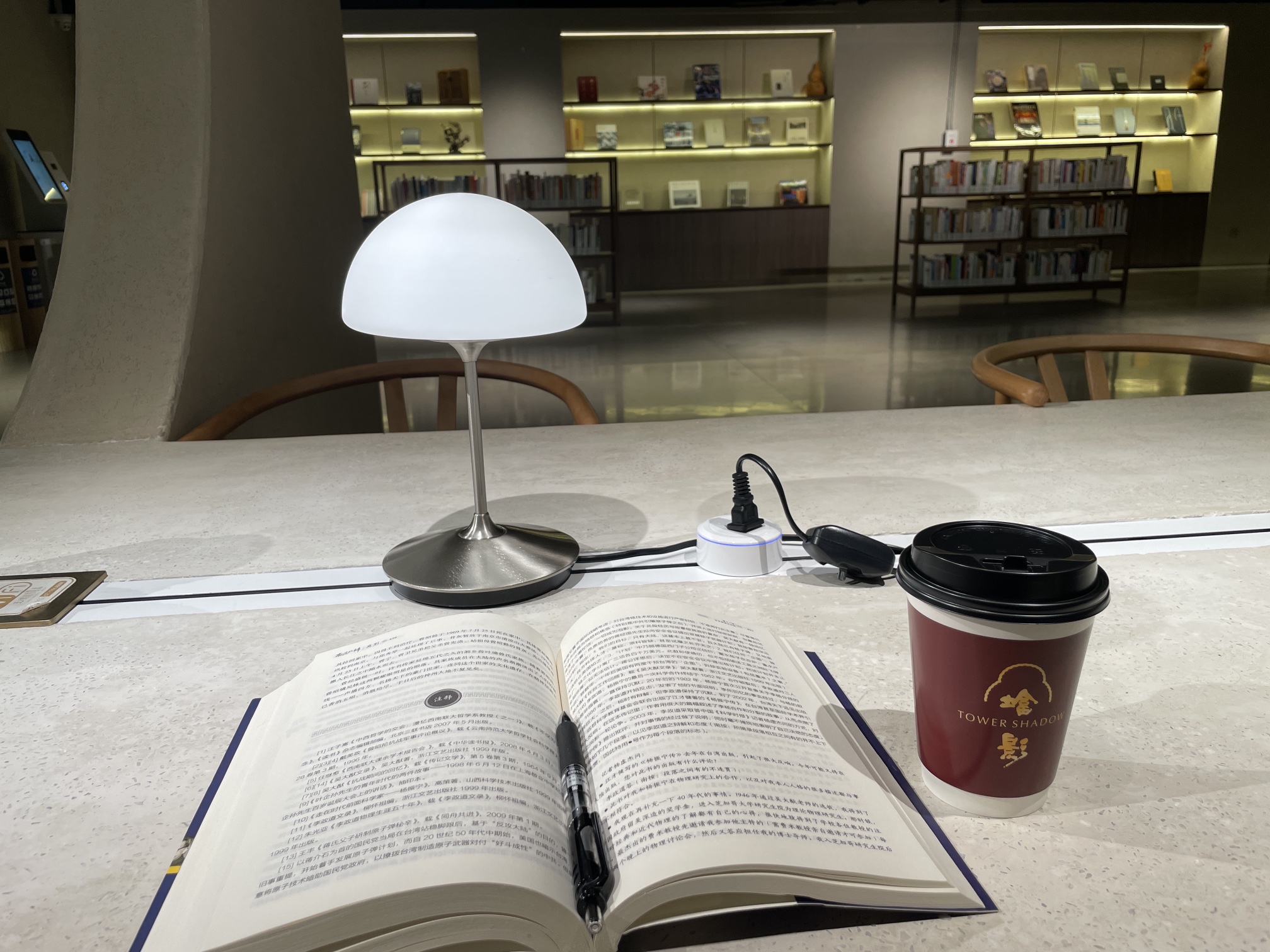

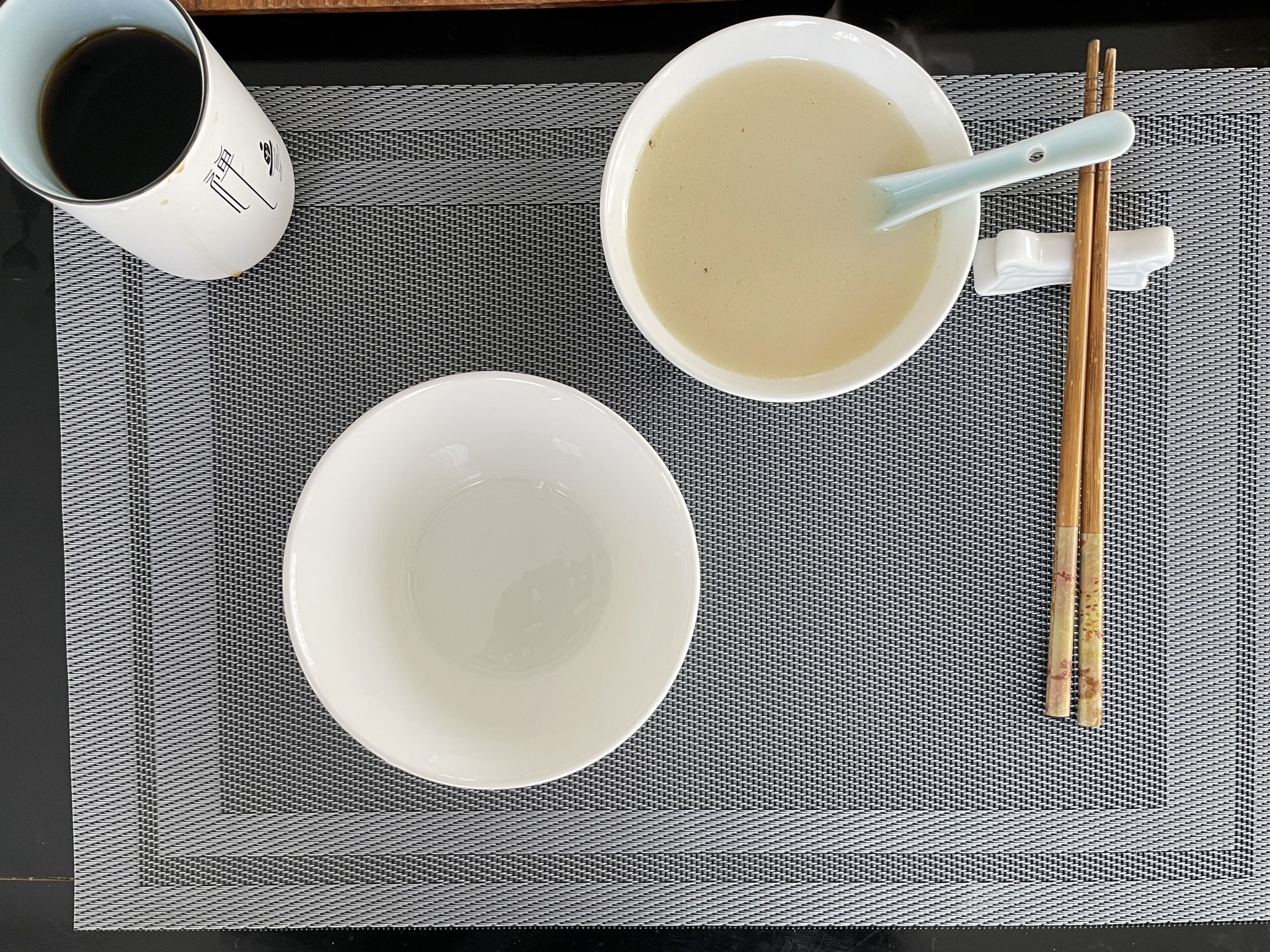

岁月流影-20260312(龙华素面) 我笃信,龙华寺素面是上海最好的一碗面。 我大约是最懒惰的老饕,虽久闻龙华素面之大名,却总借了些理由,未曾专程去探食。前几日,与前辈金老聊起龙华寺,金老历数古刹佳景、素面佳肴,教我起了兴致,赶去一访。 龙华寺吃面,不用买筹,径直到发面窗口排队领取便可。面浇头只一种,是菌菇、面筋、笋片、千张等杂烩,别无它选。于是,面碗次第而出,长队步步前挪,倒也无需久候。侧案有素鸭、烤麸、萝卜、白菜等几样小菜,亦是自取。落座,桌上有二维码,食者自觉扫码付钱:面15元,小菜10元。面和浇头皆可免费续添。我忽生疑虑,问僧工可有人逃单。答曰:若为困顿者奉一碗面,便是功德。我暗暗观察,倒见邻桌有香客多付了几十元。据说,常有香客多付十几、上百碗面钱。想来这斋面的账目终难轧平,总有“顺差”。 记得国外有“待用咖啡”的善举:顾客特意多买一杯咖啡,记于店中,留予贫者取用。如此,施受两不相见,既免施者心生骄慢,亦解受者之窘迫。然愚以为,当众索取一份“待用咖啡”终究会有些许尴尬,龙华寺之举更高一筹——连开口索取一份“待用素面”的尴尬都免了。施与受弭于无形。 《金刚经》云:“应无所住,行于布施。”即是说,施者应不执能施之我,不执善念,不求回报;不执所施之人,不生分别之心和骄慢之心;不执所施之物,不起贪惜之念。乃至将布施之事也忘得干干净净,不存于心。佛说,如此“三轮体空”,方得清净心。 然而,今人对此大多是不肯苟同的。但凡做了扶贫济困、敬老爱幼、支教送医等公益,必得与受助之困者、贫者、老者、幼者、病者合一个影,也定然要在身前堆一摞捐助之物,或举一张喷绘放大的支票,一并立此存照。又图文并茂,见诸媒体,写进报告。 曾逢某公益盛会,一群受助之孩童在台上边舞边唱:“感恩的心,感谢有你……”与会之官员、捐款商家、志愿者及观众也一起感动起来。功德圆满!但我终难共情,总想着台上的孩子们面对“恩人”反复谢恩,是何等感受。 《菜根谭》云:“施恩者,内不见己,外不见人,则斗粟可当万钟之惠;利物者,计己之施,责人之报,虽百镒难成一文之功。”呜呼,清净之心难得。 一碗素面竟惹出如许妄语,大抵是无趣至极。不如打住,去龙华寺之时尚雅筑——“塔影空间”,喝一杯咖啡,读几页闲书。 >>阅读更多