毫无疑问,利用公权力来干涉宗教信仰,并不是一件可 取的事情,但在当时却有着非凡的意义。我们知道,北周政 权的鲜卑色彩原本很浓,许多汉族将领甚至都被迫改用鲜单 姓氏。周武帝却把这件皇帝的新衣脱了下来。他原话是:朕 非五胡,为什么要信佛? 这就对了。现在已经没有五胡,只有中华。后来的历史 则证明,民族融合要以汉为主,汉胡互化;意识形态要以儒 为主,并容佛道。这是最适合当时国情的选择。 周武帝远见卓识。 其他人也没有错。实际上,太武帝之尊奉道教,梁武帝 之皈依佛门,周武帝之推崇儒学,都是在为将来的三教合流 长期共存做准备。这三位武皇帝也都有着开放的心态和长远 的目光,这才置自己的族别于不顾,甚至反其道而行之。因 此,当隋文帝杨坚改回汉姓并再度崇佛时,一种更具开放性 和兼容性的新的文明,便已是呼之欲出。 我们知道,那将是伟大的世界性文明。 ---- 周武帝才是那位真正收束魏晋南北朝的人!

毫无疑问,利用公权力来干涉宗教信仰,并不是一件可 取的事情,但在当时却有着非凡的意义。我们知道,北周政 权的鲜卑色彩原本很浓,许多汉族将领甚至都被迫改用鲜单 姓氏。周武帝却把这件皇帝的新衣脱了下来。他原话是:朕 非五胡,为什么要信佛? 这就对了。现在已经没有五胡,只有中华。后来的历史 则证明,民族融合要以汉为主,汉胡互化;意识形态要以儒 为主,并容佛道。这是最适合当时国情的选择。 周武帝远见卓识。 其他人也没有错。实际上,太武帝之尊奉道教,梁武帝 之皈依佛门,周武帝之推崇儒学,都是在为将来的三教合流 长期共存做准备。这三位武皇帝也都有着开放的心态和长远 的目光,这才置自己的族别于不顾,甚至反其道而行之。因 此,当隋文帝杨坚改回汉姓并再度崇佛时,一种更具开放性 和兼容性的新的文明,便已是呼之欲出。 我们知道,那将是伟大的世界性文明。 ---- 周武帝才是那位真正收束魏晋南北朝的人!

于是,四百年的历史就可以这样来概括:统一的大帝国 一分为三,这就是三国。短暂统一之后再次大分裂,这就是 魏晋十六国。然后是四分五裂变成南北对峙,这就是南北 朝。最后是西方战胜东方,北方统一南方,诞生新的中华大 帝国,其路线跟当年的秦并天下几乎一样。 ---- 概括从汉到隋之间这段历史。 奇怪!四百年分裂动荡之后,为什么会重归一统? 统一的进程,为什么是从北到南? 在此之前,北方为什么还要再分裂一次? 从未分裂过的南方,为什么不能完成统一大业? 最后实现统一的,为什么只能是鲜卑化的汉人? 这正是我们想知道的。 ---- 设问引出问题--中华为什么总会走向大一统?后边会回答。

呵呵,劲草朔风冀北,杏花春雨江南。 淮河南北,是两样的风景。 十六国与南北朝,也是不同的时代。 区别是显著的。从政治的立场看,十六国大分裂。南 北朝半统一。从文明的角度讲,五胡不如东晋,北朝胜过南 朝。也就是说,分裂的十六国变成统一的北魏后,历史进 程就发生了逆转:胡人的北方不断进步,汉族的南方每下愈 况。北进南退,统一大业便只能由北方来完成。 这一切,又都与那条南北分界线有关。 事实上从东晋开始,淮河就既是地理分界线,也是军 事分界线。后赵与东晋、前燕与东晋、前秦与东晋,都是隔 淮而治。淮河南岸从东到西今之淮阴、蚌埠、淮南、信阳一 线,也几乎一直是东晋的边防前哨和国境线。

在屠杀了咸阳人民,烧毁了咸阳宫室以后,项羽决定带着抢劫来的财宝和女人回彭城去。有人劝他说,关中沃野千里,易守难攻,是周、秦两代的发祥之地。建都于此,可以称霸天下,何必还要回到彭城去? 项羽却说,富贵了而不回故乡,那就好比穿着漂亮衣服在黑夜里走,谁看得见? 这就不仅是孩子气,简直堪称“孺子不可教也”!于是有人评论曰:大家都说楚人是大马猴戴高帽子,果然!项羽听说后也不含糊,直接把那人扔进了油锅。 ---- 项羽的一生: 破釜沉舟, 作壁上观; 衣锦还乡, 沐猴而冠。

读孙子兵法,品启强人生

八王之乱打成一锅粥,祸根由晋武帝司马炎埋下: 汉朝前期异姓王造反、同姓王叛乱,汉景帝用削藩策、汉武帝用推恩令逐步收回王公的封地兵权,王公成了虚衔。 曹魏篡汉,延续了王公虚衔政策。 司马篡魏,曹姓诸王无力反抗,司马炎觉得这样不行,恢复了王公的封地兵权,让他们有力量保卫皇室。 好嘛,有了兵权,就有了争雄天下的资本,你看我会不会保卫皇室? 司马炎一死,司马衷愚弱,女主贾南风作乱:机会来得也太快了,于是八王纷乱决雌雄![笑哭] ---- 八王之乱这一段,在《资治通鉴》里根本读不下去,感谢易先生给我补课:清楚明白,妙趣横生! ---- 《读八王之乱有感》 八王纷乱决雌雄,祸起萧墙怨南风。 汉篡魏灭乱相继,血衅潜入排列中。

大司马是在全面推行经济体制改革那年(元狩四年)设 置的,其实就是被废除的太尉,但不再作为宰相,也非正式 官职,而是加在将军官衔之上的名誉称号,比如大司马大将 军,大司马骠骑将军,大司马左将军。 大司马的任务,是“领尚书事”(西汉),或“录尚书事” (东汉),也就是领导、统率、管辖、主持尚书的工作。表面 上看,不过秘书长,还是兼职。但,大司马的政治待遇是位 比三公的。这样的秘书处,简单吗? 当然不简单。 事实上大司马统领的尚书事,也逐步由秘书机构变成了决策机构。但凡事关军国的大政方针,都先由尚书参谋议论提出意见,形成决议才由宫廷送往朝廷。

齐桓公的霸业,内因是管仲的军政一体制度,外因是王室衰微、晋国内乱、秦穆公敬而远之、楚成王又让了一步。 所以齐桓的争霸,其实是“不争之霸”。

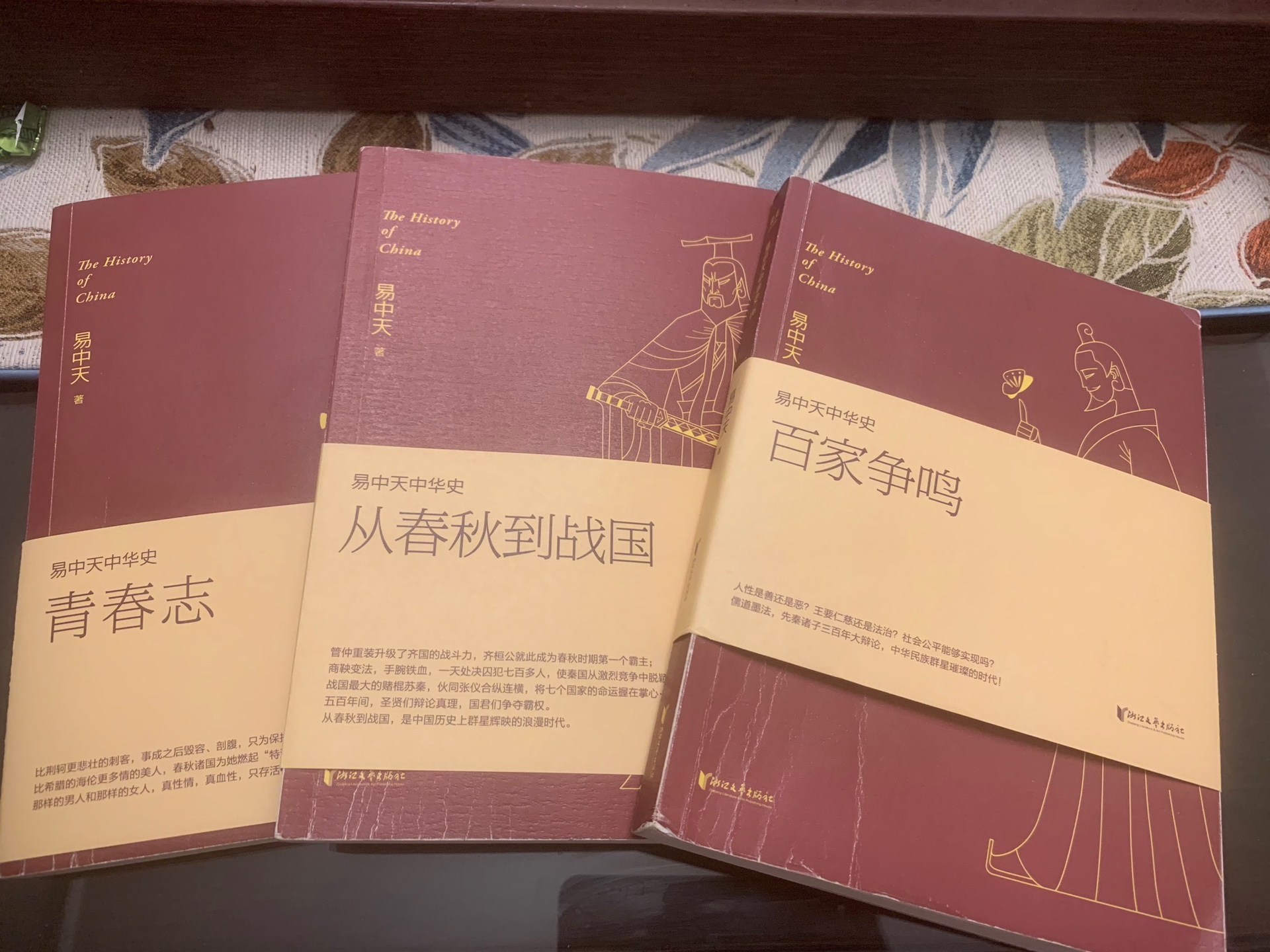

2023年4月读完易中天中华史《04青春志》《05从春秋到战国》《06百家争鸣》。 04:从西周、东周到春秋,是我们民族的少年时代。那时的人,是有着真性情、真血气的,因此有情有义,也敢爱敢恨。这才有杀身成仁的刺客,追求真爱的情人,义无反顾的战士,忠贞不贰的臣子,力挽狂澜的使节,以及人情味十足的鬼神。他们集体地表现出一个民族在她“发展得最完美地方”之永久的魅力和风采。 05:春秋与战国是完全不同的两个时代。春秋时期国与国之间要开战,先下战书,战争基本就是体育竞技,目的是使对方屈服,并不是灭国。如果对方屈服不进行二次伤害,不能俘虏老人,不追击败退的敌人,败退方如果跑得慢,胜利方还要停下来,等着对方跑远一点,甚至于,败退方的车轮陷进坑里了,胜利方过来帮忙把车子拉出来,败退方还揶揄对方,不愧是大国哈,连逃跑都这么有经验。而战国,则完全是逐利的时代,无德的时代,赌徒的时代,赌棍、骗子、食客、商人,各色人等次第亮相,粉墨登场,演绎出五光十色轰轰烈烈的悲剧和喜剧。 06:百家诸子争鸣,所有的质疑和争辩,都没有超出世俗生活的范围,这就跟同为轴心时代的其他民族思想家颇为不同。面对苦难,犹太先知和释迦牟尼超越了尘世;面对自然,古希腊哲学家走向了思辨。他们都在追问人的终极存在,追问世界的起源和本原。这是先秦诸子不关心的。即便老子的道,也不是古希腊的“物理学之后”,而是中国的“伦理学之后”。显然,我们的文明即便在她思想最活跃的时代,也缺失了宗教和科学这两个向度。

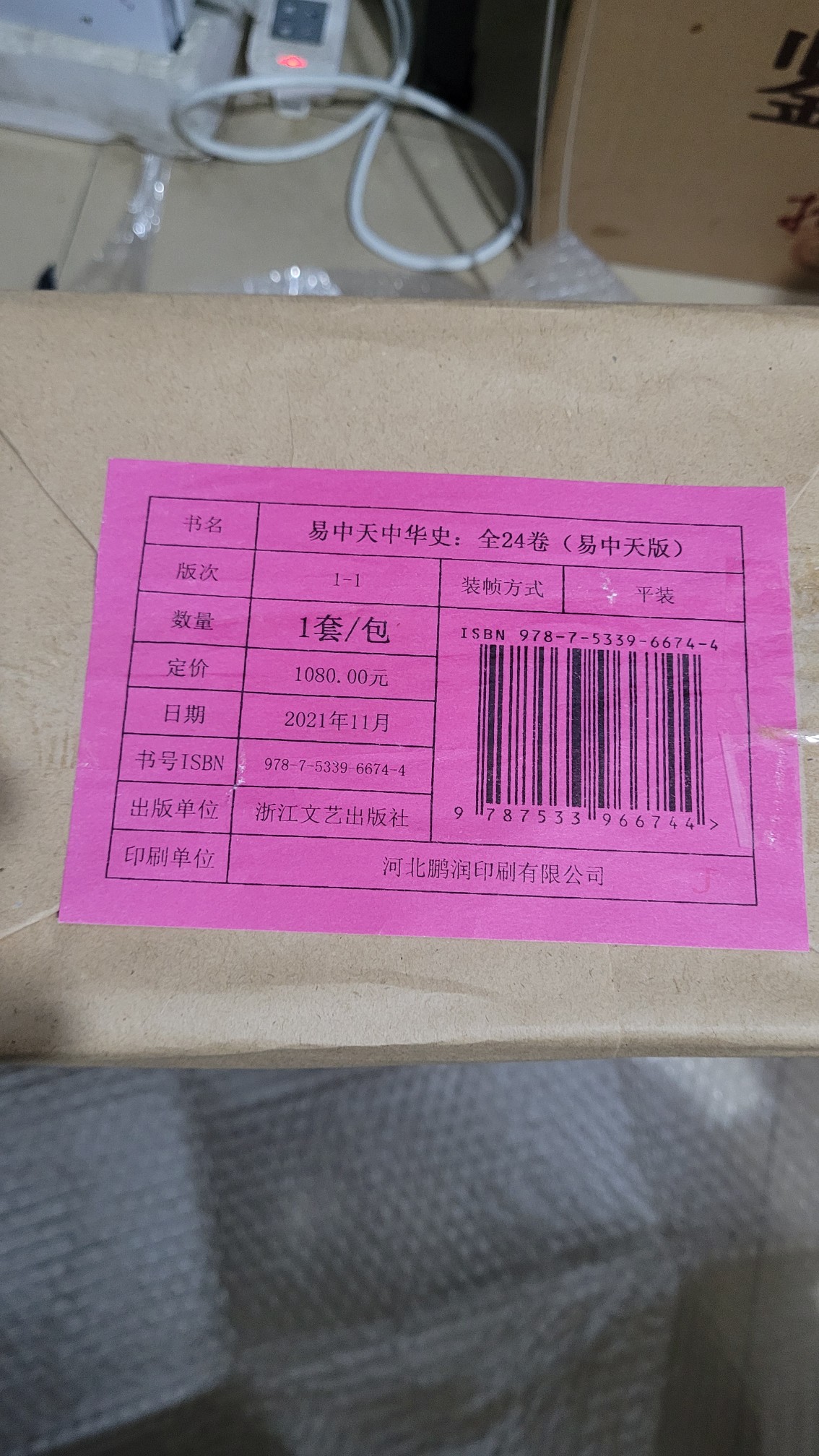

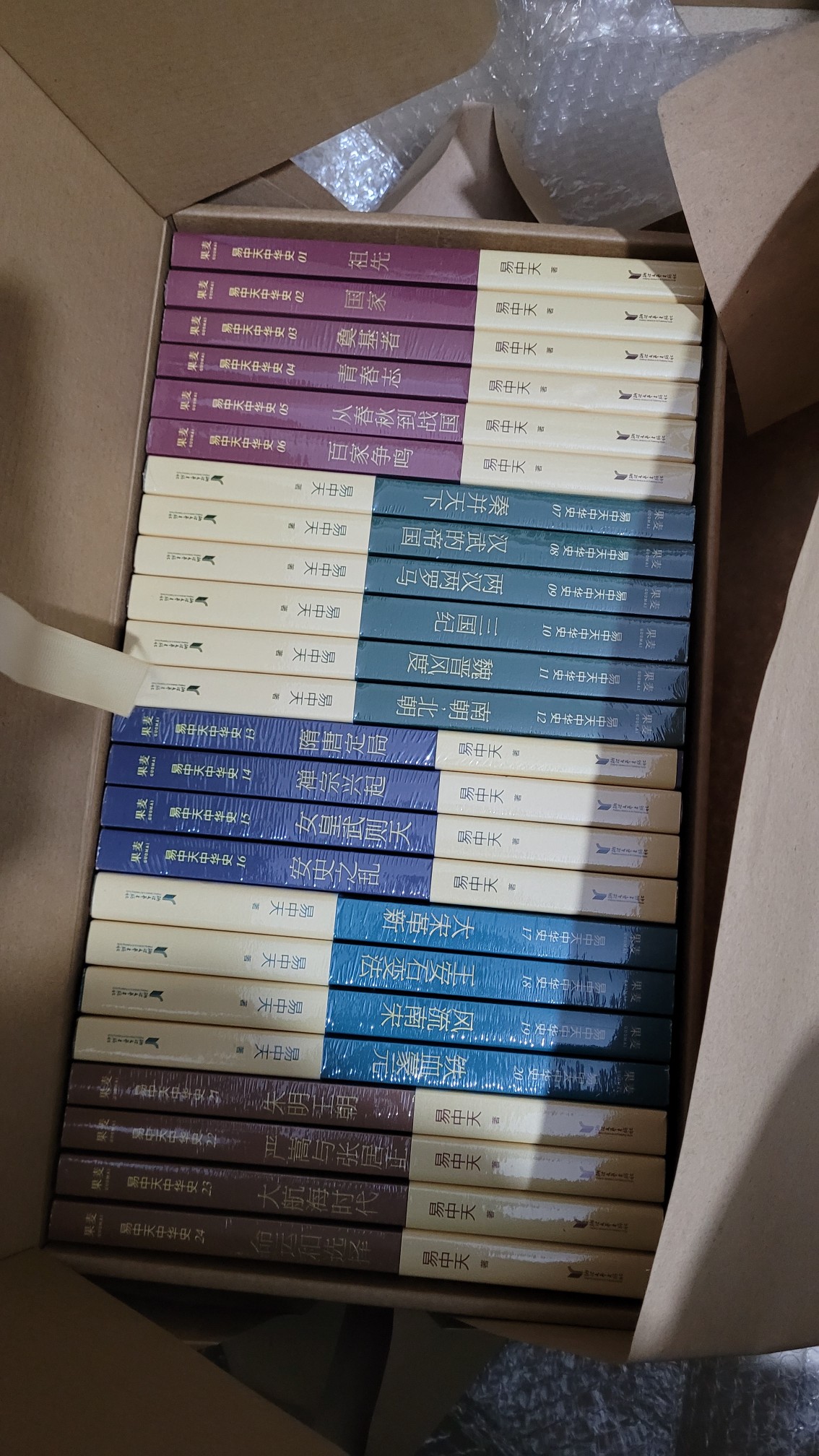

实在是太闲了,本来打算原封不动收藏起来,但是过年太无聊了[呲牙],《易中天中华史》

如此这般地熬到刘邦称帝,叔孙通终于有了大显身手的 机会。汉高祖七年十月,叔孙通制定的朝仪在帝都长乐宫试 行。原先不懂规矩的功臣元勋们,第一次在天子面前表现得 诚惶诚恐,刘邦也才真正尝到了当皇帝是什么滋味(故事译 见本中华史第三卷《奠基者》)。 刘邦重赏叔孙通。 叔孙通却说:臣的学生一百多人追随左右,都参与了朝 仪的制定,愿陛下让他们也有用武之地。 刘邦又任命这些人为郎官。 前面说过,刘邦是讨厌儒生也讨厌儒家的,然而叔孙通 却让他改变了看法。汉高祖十二年的十一月,刘邦甚至以最 高规格(太牢)祭祀了孔子。 汉武帝的独尊儒术,在此刻已经打下基础。 ---- 叔孙通的实操--成功制定汉代朝仪,并为一百多弟子要到郎官,奠定了儒家把持官场的基础!

前面说过,秦帝国的大厦是由两根支柱来支撑的: 中央集权和官员代理。这两根支柱互为因果。要集权于中央,就 必须消灭世袭的领主和封建的邦国。留下的空白,则由官员 和郡县来填补。官员既然只是皇权的代理人,至高权力当然 仍在皇帝那里。两根支柱,其实是一根。 独木难支,帝国大厦轰然倒塌。 显然,秦之亡既在政治,也在制度。政治上的补救办 法,是把苛政变成仁政,至少看起来像仁政。制度上的补救 办法,则是在中央集权和官员代理之外,再立一根支柱。只 有这样,帝国才真能立于不败之地。 所以,秦政必须转变为汉政,秦制也必须转变为汉制。 这当然需要几代人的努力,也需要探索和实践。但毕其功于 一役的,则是一位雄才大略的君主。 这个人,就是汉武帝。

古 传 圣 言: 人生在世,有三不能笑: 不笑天灾,不笑人祸,不笑疾病。 立地为人,有三不能黑: 育人之师,救人之医,护国之军。 读圣贤书,有三不能避: 为民请命,为国赴难,临危受命。