用户:不器

2023-10-31 22:46:22 晴

形而上学”续

上一文稍微讲到“形而上学”的由来,这边做一个补充,英文metaphysics原意为物理学之后,后被日本哲学家井上哲次郎翻译成“形而上学”,我国的思想家、翻译家严复将其翻译为玄学。

“形而上”一词源自《易经·系辞上传》第十二章:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”

“形”是通过对具体事物的观察、分析和研究来描述的。例如,“天行健,君子以自强不息”中的“天行健”就是用“形”来描述天空运行的状态,即强健有力的表现方式。又如,“地势坤,君子以厚德载物”中的“地势坤”也是用“形”来描述大地的形态,即宽广、平展、容纳万物的表现方式。

“道”被视为宇宙万物的基本法则和规律,是指导人们认识世界、理解世界的基础(天地准则)。例如,“一阴一阳之谓道”这句话中的“道”就是指宇宙间任何事物都存在的阴阳对立、互相转化、互相依存的基本规律。“道”亦是指导人们生活和行事的重要原则。在《易经》中,“道”被视为指导人们生活和行事的重要原则,是人们必须遵循的规范和准则(人类道德)。例如,“继之者善也,成之者性也”这句话中的“道”就是指人们要继承和发扬宇宙间美好的事物,成就自己的人生之路。

“器”被视为构成世界的基本元素和单位,是人们能够直接观察和感受到的存在。“器”也是人们认识和理解世界的途径和方法。在《易经》中,“器”被视为是道的体现和承载者,是人们认识和理解世界的基本途径和方法。

“上”和“下”是指两种不同的方位或位置关系。“上”和“下”被用来描述天地之间、阴阳之间、乾坤之间的位置关系。而在这里“上”指超越具体物质形态的存在或力量所处的位置或状态,而“下”则是指那些有形可见的存在或物体所处的位置或状态。#形而上学 >>阅读更多

用户:不器

2023-10-31 20:22:20 晴

上学的时候老师一直讲 “形而上学”,但是一直不明白这个词是什么意思?近来闲暇,突发奇想,查看了一下这个词的由来,这个译名是将英文“metaphysics”翻译过来的。英文“metaphysics”一词源于古希腊语,由亚里士多德提出,原意是“物理学之后”(meta-physics),用以指代超越物理现象、探讨根本问题的哲学分支。

在中国哲学传统中,“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”“形而上”与“形而下”常常被用来描述“道”与“器”的关系。“道”指的是抽象的、超越感官经验的规律或原则,而“器”则是具体的、物质性的工具或器物。“道”被认为是支配着一切事物发展的根本规律,而“器”则是其具体表现。所以“形而上”可以理解为抽象的、非物质性的、不可感知的存在的抽象领域,与之相对的是“形而下”,即具体的、物质性的、可感知的存在的具体领域。而“学”一词通常是指一门学科或者研究领域。

因此,将英文“metaphysics”译为“形而上学”,既体现了原文的意义,又兼顾到了与中国哲学传统的关联,是一个比较恰当的译名。

形而上学的起源可以追溯到古希腊,哲学家亚里士多德是其奠基人,形而上学的发展可分为以下几个阶段:

1. 自然哲学:公元前 6 世纪,古希腊哲学家开始探讨宇宙的本原和自然规律。这一时期的代表人物有泰勒斯、阿那克西曼德、赫拉克利特等。他们试图寻找世界的本原,如水、火、气等,并关注自然现象背后的规律。

2. 苏格拉底(Socrates):苏格拉底提出“认识你自己”,强调伦理道德和人类智慧的追求。他并未留下著作,但他的思想通过其弟子柏拉图的对话体著作传世。

3. 柏拉图(Plato):柏拉图是古希腊哲学的重要代表,他创立了理念论,认为真实的世界是理念世界,而我们所生活的世界是感官世界。柏拉图的哲学观念对形而上学的发展产生了深远影响。

4. 亚里士多德(Aristotle):亚里士多德是形而上学的奠基人,他的著作涵盖了逻辑、伦理、政治、自然科学等领域。他提出了形而上学的核心问题,如实体、原因、本质等,对后世哲学产生了重要影响。

5. 亚里士多德之后的哲学发展:随着亚里士多德的去世,形而上学继续发展。亚历山大的学者们对亚里士多德的思想进行了系统化和发扬光大。在中世纪,基督教哲学家对形而上学进行了神学化,使其成为信仰和理性的结合。文艺复兴时期,哲学家们开始对形而上学进行批判和反思,如笛卡尔、斯宾诺莎等。

6. 现代哲学:启蒙运动时期,形而上学受到了唯物主义和唯心主义的对立。康德试图调和这两者,并提出了先验唯心主义。黑格尔则将形而上学与辩证法相结合,提出了历史辩证法。

7. 马克思主义哲学:马克思主义哲学批判了传统的形而上学观念,提出了唯物辩证法,强调事物的内在联系、发展变化和矛盾。#形而上学 >>阅读更多

用户:不器

2023-10-28 22:13:59 晴

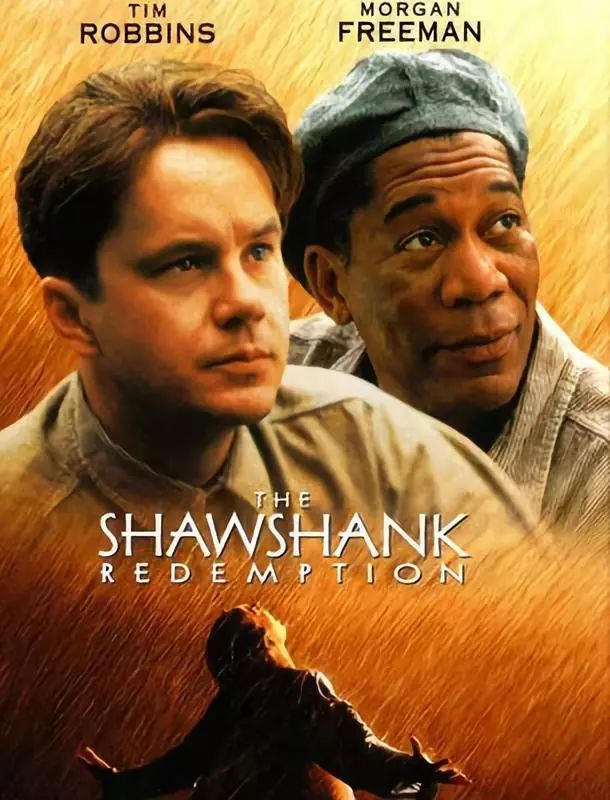

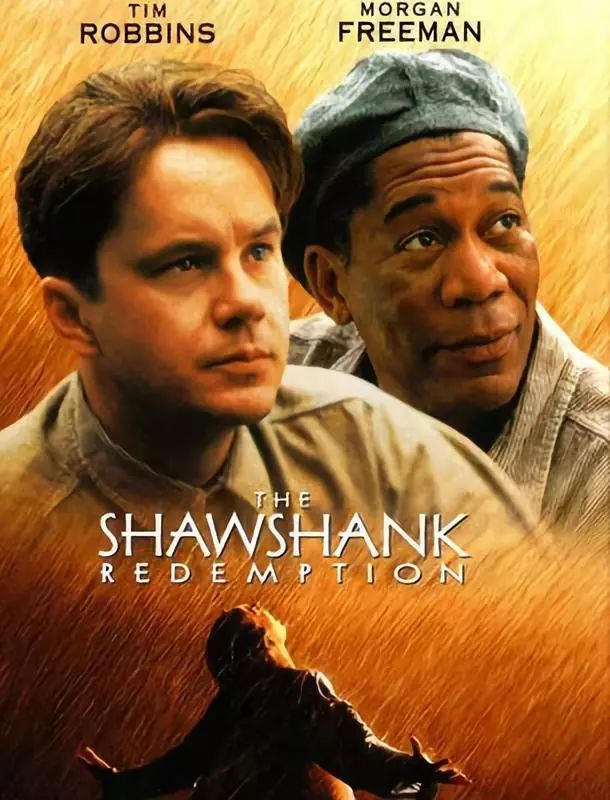

《你是安迪还是瑞德》:寻找内心的希望之光

每当,内心彷徨,踌躇不前,心情低落,没有目标,没有方向的时候总要再一次观看一下《肖申克的救赎》,每个人心中都有一个安迪,也有一个瑞德,我是谁呢?

安迪,一个充满希望和内在动力的人,如同阳光般照耀着周围的一切。他坚信自己能够克服一切困难,实现自己的梦想。他的智慧和勇气,使他在面对困境时总能找到解决问题的方法。安迪的内心世界充满了光明,他用自己的行动向我们展示了一个充满希望的人生应有的模样。

而瑞德,则是内心充满矛盾和迷茫的代表。他时常感到孤独和无助,不知道自己的人生方向在哪里。他渴望得到他人的认可和支持,却无法摆脱自己的阴影。瑞德的内心世界显得灰暗而沉闷,他向我们展示了缺乏希望的人生所带来的困境。

他们都在高墙之内,正如我们每个人心中都有一堵高墙,那是我们的樊笼,它不仅是我们生活中的困境,更是我们心灵上的束缚。这堵高墙让我们陷入迷茫、绝望,我们身上多多少少都有他们的影子,那么,现实中该是安迪还是瑞德呢?

电影中有这样一句经典的台词:“每个人都是自己的上帝。如果你自己都放弃自己了,还有谁会救你?每个人都在忙,有的忙着生,有的忙着死。忙着追名逐利的你,忙着柴米油盐的你,停下来想一秒:你的大脑,是不是已经被体制化了?你的上帝在哪里?”

如果你是安迪,那么你心中一定怀有坚定的信念,你就会勇往直前。即使生活中充满困境,你也始终相信,希望之光会照亮前行的道路。正因为你心中的希望,让你在逆境中成长,成为了一个愈发坚强、勇敢的人。

而如果你是瑞德,那么你可能曾对生活失去信心,陷入绝望。但在这个过程中,你也逐渐学会了成长,明白了希望的重要性。当你勇敢地面对内心的恐惧,寻求改变,你将找到属于自己的希望之光。

无论是安迪还是瑞德,我们都在追求美好的生活。在这个过程中,我们或许会遇到种种困境,但只要我们坚定信念,勇敢面对,总有一天,我们会翻过高墙,迎接希望的曙光。 >>阅读更多

用户:不器

2023-10-24 14:23:20 晴

欲望:天使还是魔鬼?

亚里士多德曾说过:所谓奴隶,就是欲望战胜理性的人。如果说现实中的枷锁束缚的是身体的自由,那么,欲望的枷锁束缚的就是人心灵的自由。

《道德经》:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽。”这里所表达的是一种对于欲望的适度原则,告诫人们不要被过度的欲望所迷惑,而要保持内心的清净和平衡。

《金刚经》有一句话:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。”这句话启示人们,一切物质世界的欲望都是短暂而虚幻的,人们应该超越欲望的束缚,追求更高层次的精神满足。

《庄子·外物》:“夫食欲肉,耳欲声,目欲色,鼻欲香,口欲滋味,志欲荣耀,皆人之情也。”如果欲望得不到适当的控制,就会变成贪婪和欲望,从而危害人的身心健康。

《论语·为政》孔子曰:“饮食男女,人之大欲。”这说明欲望是人的基本需求,是人类生存和发展的基础。但是,如果欲望过度,就会变成贪婪和欲望。因此,孔子提出了“克己复礼”的观念,即通过自我约束来控制欲望,使其得到适当的满足,从而达到更高的道德境界。

不同哲学流派对于欲望都有其独特的理解和观点,无论是哪个流派,都认为欲望具有双重性质:一方面是推动人们行动和追求的动力;另一方面也需要人们对其进行合理的引导和限制。#欲望 #控制欲望 >>阅读更多

用户:不器

2023-10-19 21:27:45 晴

《千与千寻》是我最爱看的动漫之一,在充满神秘色彩的当下爱情故事中,千寻面临着一个艰难的选择:究竟选择小白龙还是无脸男?

小白龙,名为白龙,实为一位英俊潇洒的男子。他在幽灵世界担任重要职位,有着高贵且神秘的身份。他对千寻一见钟情,从此不离不弃,用尽浑身解数只为博得千寻一笑。他的温柔、痴情和能力都让千寻为之动容。

无脸男,一位神秘莫测的男子。他没有五官,总是戴着面具,隐藏着自己的真实面目。他的世界充满了黑暗,但他对千寻展现出了无尽的善意和关爱。他在千寻最需要帮助的时候出现,用他的力量保护着她,让她感受到温暖和安全感。

小白龙和无脸男都在用自己的方式争夺千寻的心,她该如何选择呢?这是一个困扰着她的难题。她明白,她的选择不仅关系到她自己的幸福,也影响着他们的命运。

在这个充满魔法的世界里,千寻的爱情难题引起了我们的思考。爱情,究竟是什么?是身份地位的匹配,还是灵魂深处的共鸣?是勇敢地追求自己的幸福,还是无私地成全他人的快乐?

千寻的故事告诉我们,爱情没有绝对的答案,每个人都有选择自己幸福的权利。她的选择,无论结果如何,都是她内心最真实的呼唤。最终,千寻在经过一番纠结和挣扎后,选择了她内心最真实的感受。她的选择,虽然在当时看来充满了风险和未知,但她相信,真爱无畏,只要心中有爱,她就能战胜一切困难。

千寻的爱情故事,让我们看到了勇敢和坚定。她的选择,不是简单地在小白龙和无脸男之间做出抉择,而是勇敢地面对自己的内心,寻找真正的幸福。她的故事,让我们明白,爱情,需要勇气,需要信任,更需要勇敢地去追求。#千与千寻 >>阅读更多

用户:不器

2023-10-19 20:23:16 晴

矛盾人生:弗洛伊德人格理论下的躺平,你躺平对了吗?

弗洛伊德人格理论认为人的行为受到本我、自我和超我三种力量的影响。在当下,躺平心态成为了社会关注的焦点,这种心态的出现与弗洛伊德人格理论有着密切的关系。

躺平心态是一种对现实生活的消极态度,它源于人们对当下社会环境的不满和失望。在他们看来,努力奋斗也无法改变现实,因此选择放弃主动,以一种消极的方式对抗社会压力。这种心态的出现,可以从弗洛伊德人格理论的角度进行分析。

首先,躺平心态与本我的需求有关。本我是人的原始欲望和冲动,它追求快乐原则,即满足生理需求和避免痛苦。在面对现实生活中的压力和困难时,选择放弃主动,追求内心的平静和舒适,这是本我在起作用。本我需求的过度放大,导致现代人忽视了自我和社会的价值,从而陷入躺平心态。

其次,躺平心态与自我的调节有关。自我是本我在社会规范下的调节和平衡,它追求现实原则,即在现实环境中实现本我的需求。然而,当社会环境过于竞争和残酷时,自我可能会产生挫败感,无法实现本我的需求。在这种情况下,越来越多的人选择躺平,是对自我无法满足本我需求的抗议。

最后,躺平心态与超我的要求有关。超我是人的道德规范和理想自我,它代表着人对自我完善的追求。在当下社会环境中,人们面临着巨大的压力和挑战,他们无法实现超我对理想自我的要求,从而产生了一种无力感和绝望感。这种绝望感使得他们选择躺平,以一种消极的方式对抗现实。

总的来说,躺平心态是人们对当下社会环境的一种消极反抗,它与弗洛伊德人格理论的本我、自我和超我有着密切的关系。然而,躺平心态并不能解决现实问题,反而会导致个人的心理问题和社交困境。因此,鼓励奋斗仍然是解决当下问题的关键。在奋斗过程中,他们可以更好地认识自我,实现本我的需求,同时追求超我的完善,从而摆脱躺平心态,实现个人的成长和发展。#躺平 #自我与本我 >>阅读更多